探索大栅栏街36号大观楼影院场所的观影记忆

大观楼的起源和变迁

北京大观楼影城,作为中国电影史上的重要地标,承载了超过一个世纪的文化和历史。它的故事始于清朝末年,当时名为“马思远茶园”。后来,改名为“大亨轩茶戏园”,再由任庆泰(字景丰)在1902年购买后更名为“大观楼茶戏园”。自此,大观楼开始其与电影紧密相连的历史旅程。

1905年,大观楼影戏园成为了南城最早的固定放映电影场所之一,其首部放映的电影是《定军山》,这也是中国人自己拍摄和放映的最早的一部民族电影。这标志着中国电影的开端,任景丰因此成为了中国电影史上的重要人物。

大观楼的多重发展

随着时间的推移,大观楼的功能和形式不断演变。它不仅是电影放映的地点,还曾扮演茶社、药房、商场等多功能的公共场所。1930年,大观楼在南城首次实行男女同座,展现了当时经营者的先进经营理念。此外,技术上的创新也是大观楼的发展重点。大观楼是北京第一家安装了法国百代35毫米有声放映机的立体宽银幕电影院,这在1941年进一步提升了其作为中型影院的地位。1945年,大观楼更新设备,晋升为主轮影院,并参与了联合放映,这进一步增强了其在电影界的影响力。1955年,它成为对私营资本主义改造的试点,实行公私合营。

20世纪90年代,大观楼被评为“一级影院”并成为北京市电影发行放映协会的团体会员。2005年,为纪念中国电影诞生100周年,大观楼进行了重大的装修设计,最终确立为“大观楼影城”。

大观楼的丰富意义

今天的大观楼影城不仅是一个重要的文化遗产,而且是北京电影艺术的重要见证者。其历史见证了中国电影从诞生到繁荣的全过程,是中国电影历史上不可或缺的一部分。同时,大观楼影城的历史不仅反映了中国电影的发展,而且映射了中国社会的变迁。它见证了从静默电影到有声电影、从黑白到彩色的转变,同时也记录了一个时代的社会和文化变革。大观楼如今依然站立在北京,不仅作为一座电影院,更是一段活生生的历史,继续吸引着来自世界各地的游客和电影爱好者。

科普设计内容

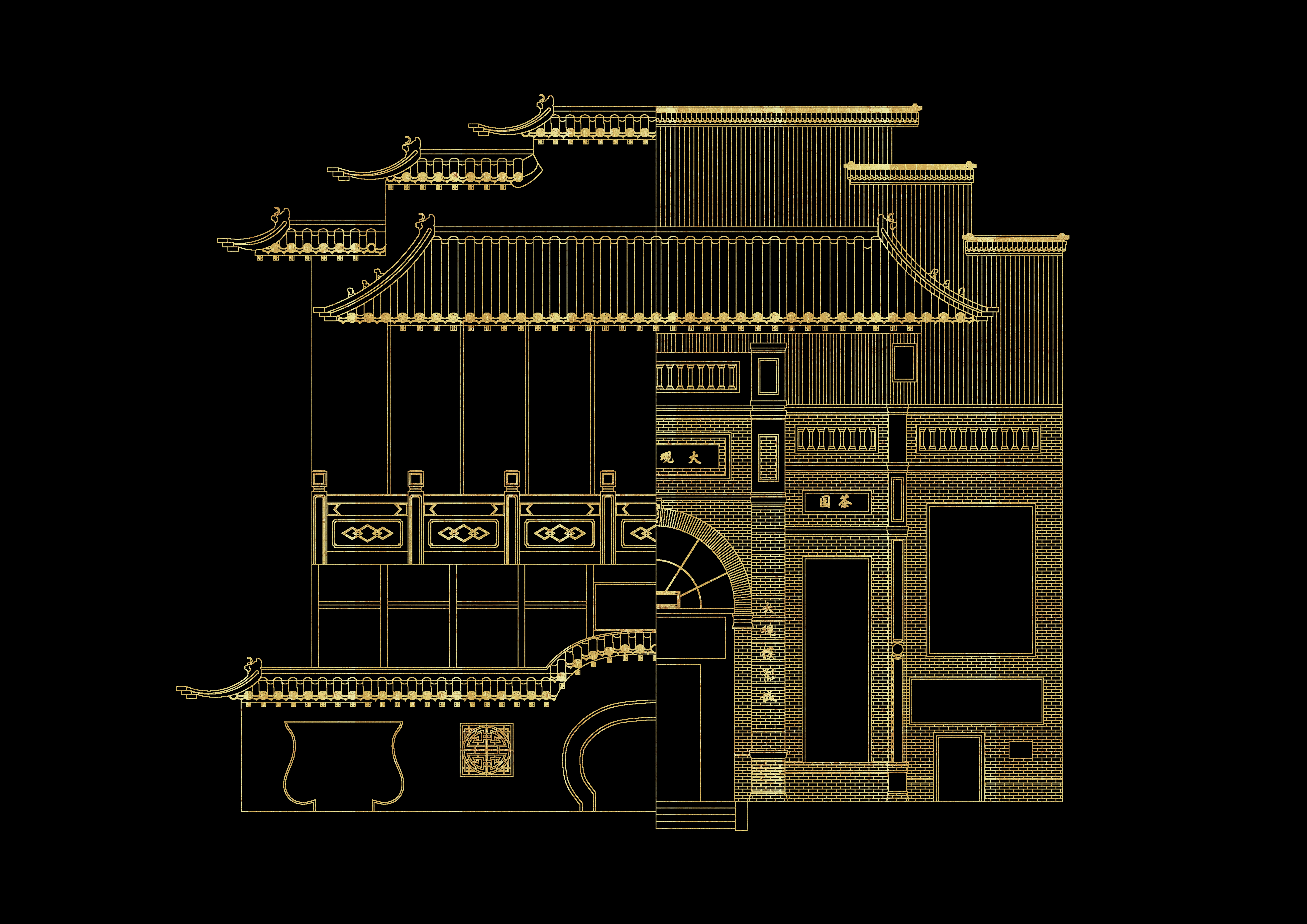

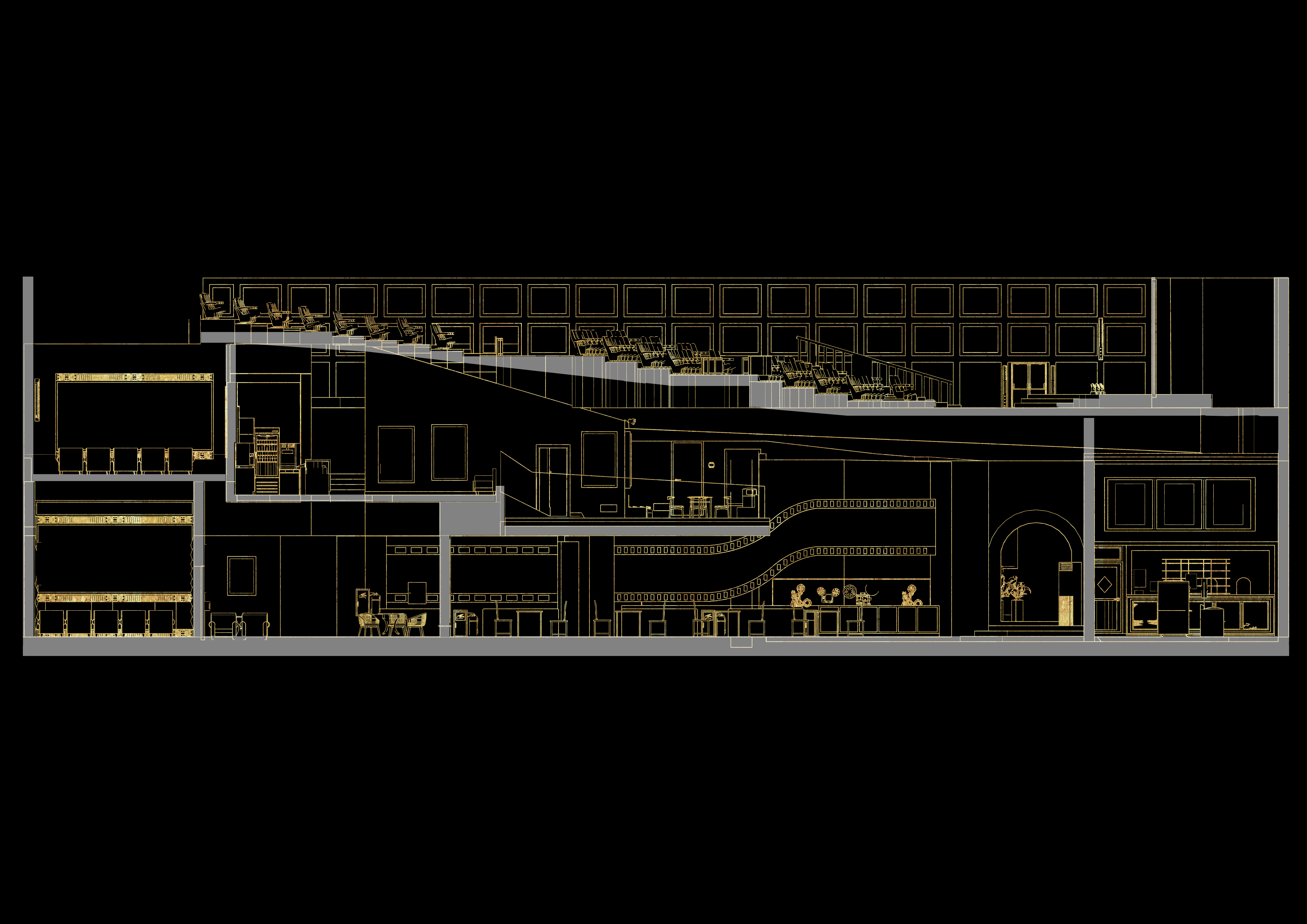

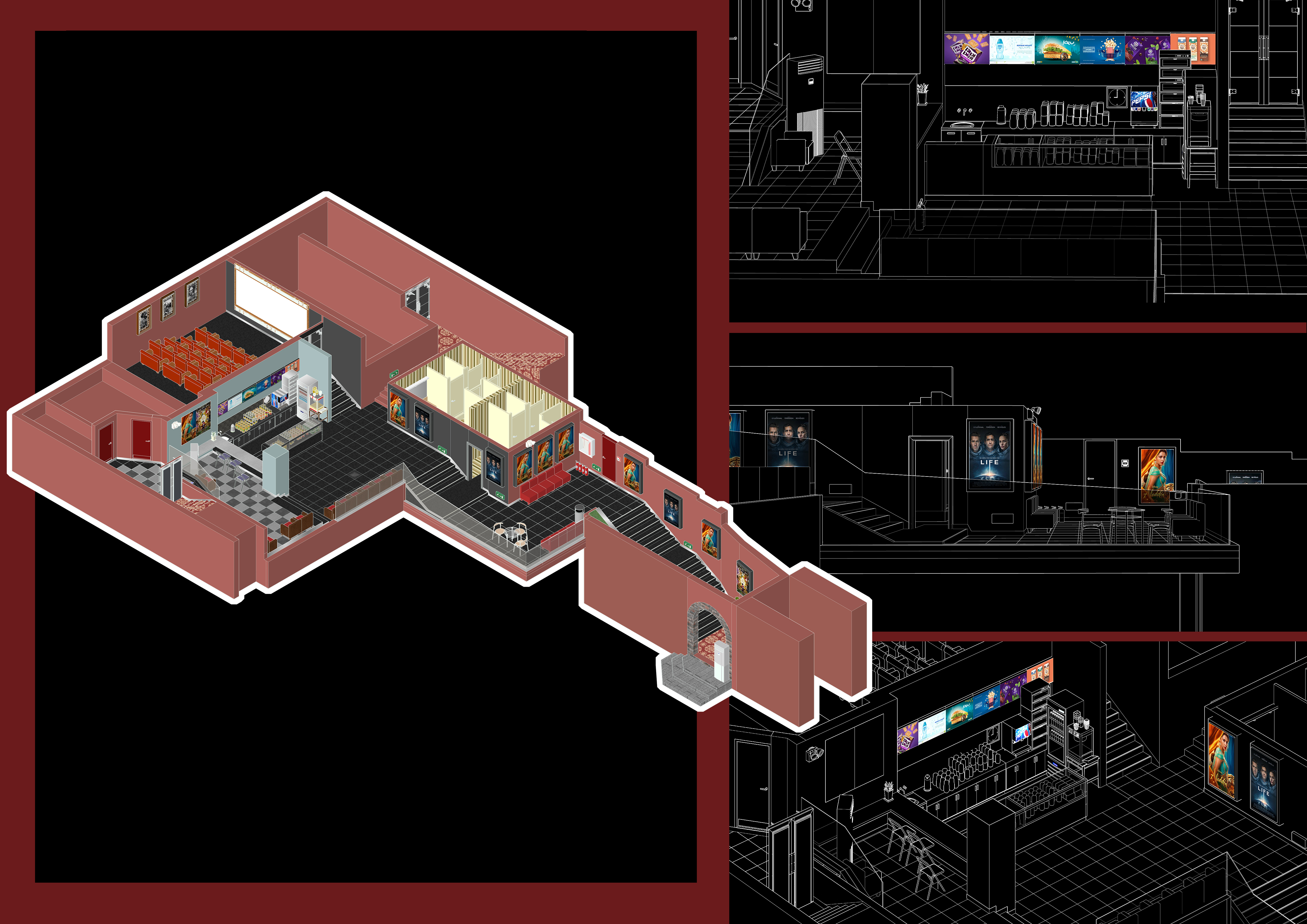

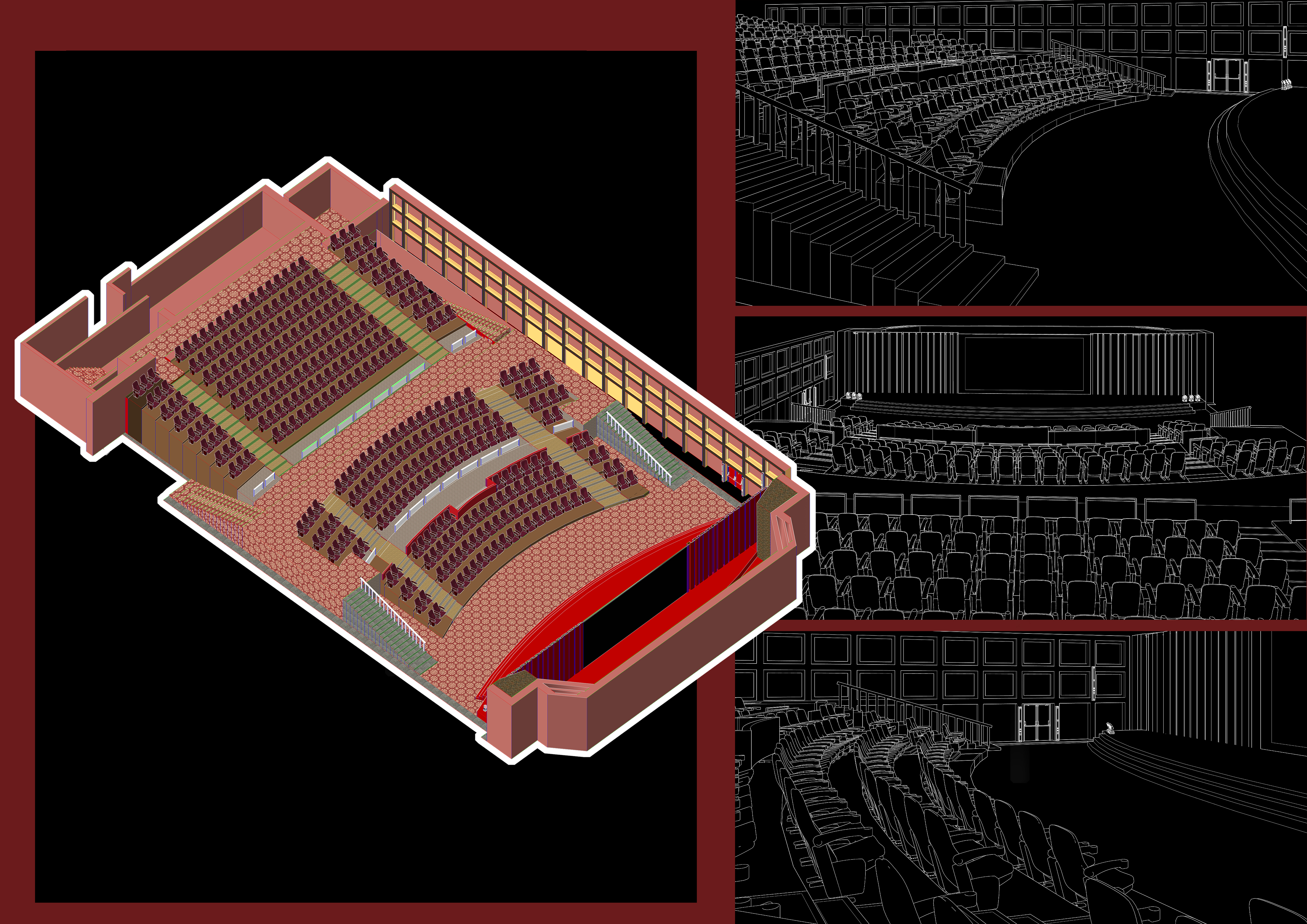

“你看!”作为探索大栅栏街36号大观楼影院的装置作品,完美地将大观楼的历史和现状连接起来,从而突显出这个地方的观影记忆。作品通过古今建筑立面和局部剖面的并列展示方式表现古今大观楼的对比。以黑色为底渲染观影的特殊效果,同时,提取大观楼色彩作为参考色,用线条清晰的表达其建筑特色以及室内场景,展现了大观楼在时代变迁中的稳固与适应。

由观影这一记忆点出发,以“观”作为装置互动点。设计中的“观”互动点巧妙地利用窗户沟通室内外空间,通过装置让窗内外的人产生互动,并将装置与建筑环境融为一体,创造了一种时空对话感和参与感。主装置是一个大的方盒,观众可以通过小窗去看盒内的场景。这些场景展示了大观楼对面街景现状,并巧妙地通过抽拉和置换不同时间层面的场景板内容,并且设置的替换物有古今之分,使参与者感受到历史与现实的交织。结合大观楼影城丰富的历史,这样的设计不仅赋予了大观楼新的生命,而且使其成为连接过去与现在的桥梁。通过这样的互动装置,观众可以更深入地感受到大观楼在中国电影史上的重要地位,体验到电影技术和社会文化的发展变迁,使得这座历史悠久的影院继续在新时代中散发着独特的魅力。

- 刘冠良,北京理工大学设计与艺术学院学生,研究生三年级,设计学专业,微信号:13673993344,邮箱275138631@qq.com

- 雷雨欣,东南大学艺术学院学生,研究生三年级,设计学专业,微信号:Rae913000lyx,邮箱:rae13669096832@163.com

- 苏春潼 苏州科技大学艺术学院学生,研究生一年级,艺术设计专业,微信号:SuChTong,邮箱:18831636825@163.com

图文简介