这个烧脑的思想实验,挑战了量子力学

作为量子力学最著名的文化符号,薛定谔的猫思想实验显示了经典与量子的区别,直指量子力学诠释的核心问题。它还有一个延伸版本,即维格纳朋友思想实验,其中引入了“意识”问题,但对其结论的解释让量子诠释问题更加突出。近年来,物理学家又在维格纳朋友的基础上提出了新的思想实验——结果显示,量子理论本身可能面临挑战。

撰文 | 董唯元

“波函数塌缩是人的意识导致的吗?”

“如果观测者是盲人、动物甚至细菌,波函数也会塌缩吗?”

“仪器记录的结果没被发现就删除了,干涉现象会出现吗?”

……

国内外问答平台上几乎每天都能见到类似的提问。

量子测量问题

量子理论之所以令人费解,最主要的原因就是物理学家们至今仍然没有在量子诠释问题上达成一致、给出清晰图像。而在所有量子诠释的难题中,量子测量问题又是难中之难。量子理论已经诞生了一百多年了,然而我们究竟该如何理解量子测量过程,至今仍是个大大的谜团。

按照最传统的哥本哈根诠释,对量子系统进行测量时,系统的波函数发生塌缩。这种塌缩是非动力学的,是绝对意义上的突变过程。这种主张其实相当于一种霸道无理的硬性规定,不仅没有对波函数为何会塌缩做出进一步解释,还挤占了其他解释可能存在的空间。

任何真实物理过程,都不应是绝对意义上的突变。当我们说汽车撞墙后“立即”停止,实际是说减速过程经历的时间非常短而已。速度随时间变化的函数图像可以十分陡峭,但绝不可能是数学意义上的跳变函数。

同样的道理也应适用于量子系统的演化过程。尽管测量值出现的概率是非因果的天降随机,但波函数整体的演化总应该是足够连续的过程,否则物理世界演化过程背后的动力学因果机制恐怕都要受到挑战,我们就真的可以怀疑“物理学不存在了”。

从这个意义上说,哥本哈根诠释至少对量子测量问题而言,根本就不能算是一种合格的物理诠释。正因如此,自量子力学诞生以来,物理学家们就从来没有停止过各类诠释理论的探索。

不过这些尝试并不都是那么的“物理”,冯·诺依曼在1932年为量子理论奠定数学基础框架的时候,就曾提出“意识造成波函数塌缩”的猜测。他的主张影响了其他一些物理学家,其中最主要的就是奥匈裔美籍物理学家尤金·维格纳(Eugene Wigner)。

维格纳和冯·诺依曼是同乡,年龄仅相差了1岁,青年时期就曾合作过多篇论文。1930年两人一起受普林斯顿大学邀请赴美,后来又都留在普林斯顿任职,1937年两人又一同加入了美国国籍。

维格纳自己本身是成果累累的顶级物理学家,1963年诺贝尔物理学奖得主。如此长期密切的交往,再加上冯·诺依曼在学界如日中天的地位,维格纳在相当长一段时间内都非常认同冯·诺依曼的意识诠释,并且深度参与了相关理论的探索研究,所以今天也有人将意识诠释称为“冯诺依曼-维格纳诠释”。

维格纳朋友思想实验

1961年,维格纳在一篇题为“Remarks on the Mind-Body Question”的论文中,提出了一个思想实验,这就是著名的“维格纳的朋友”(Wigner‘s friend)悖论。维格纳希望以此证明,意识确实可以对物理世界产生影响。

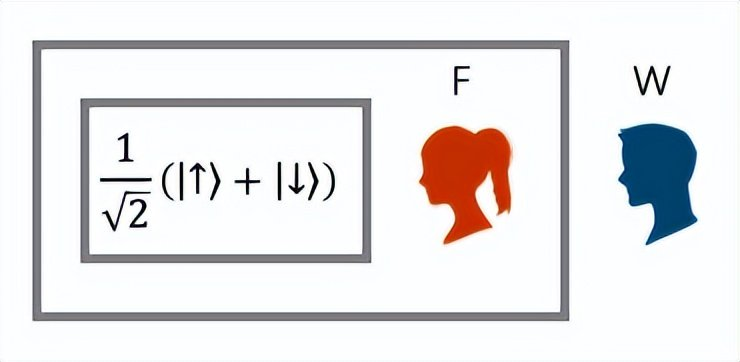

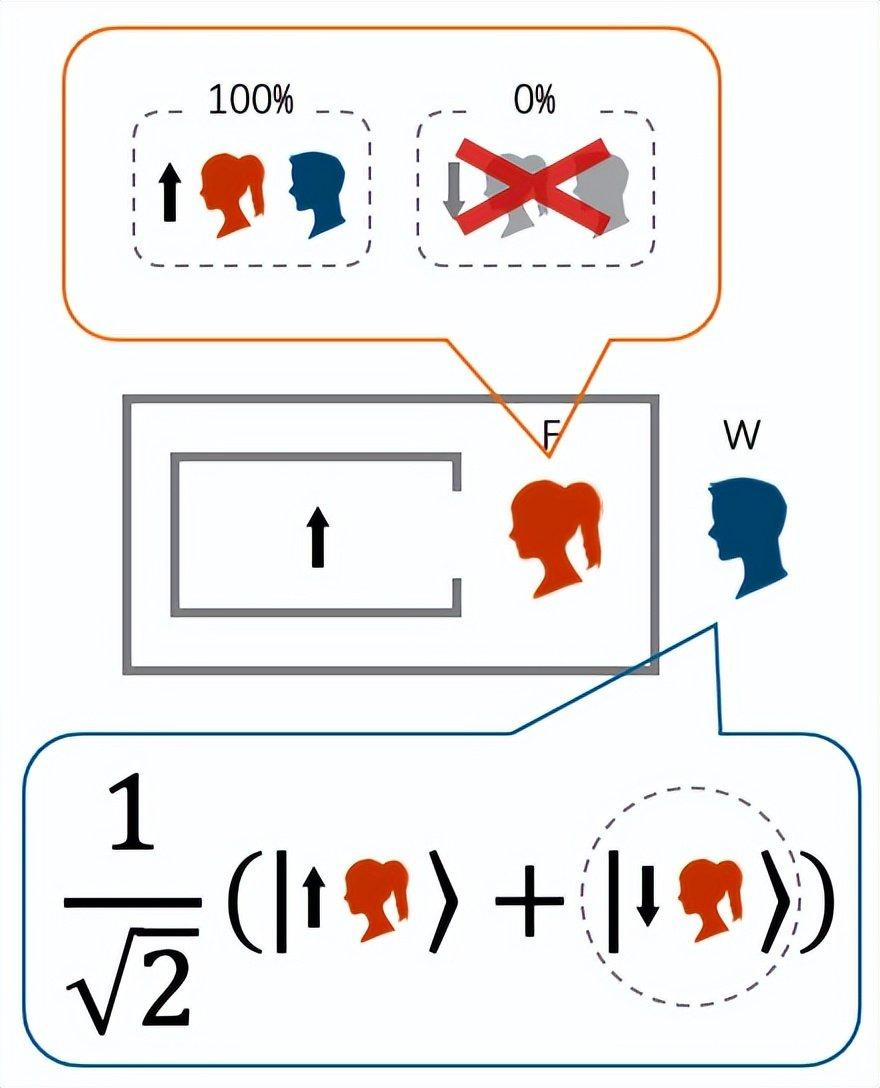

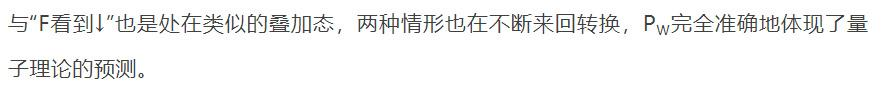

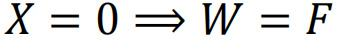

这个思想实验可以视为薛定谔的猫思想实验的升级版,只是把装猫的盒子换成了一间与外界完全隔离的实验室,并将那只傻憨憨的猫换成了一位精通物理知识的实验科学家。下面我们用F来代表这位科学家;在实验室外,还站着一位不动手的理论物理学家,我们用W来代表。

行测量,W在实验室外等候消息。等F完成实验后,实验室的门会打开,F与W可以交流信息同步实验结果。

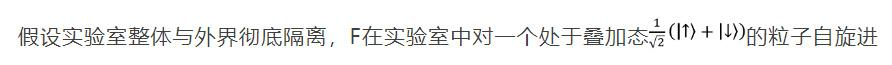

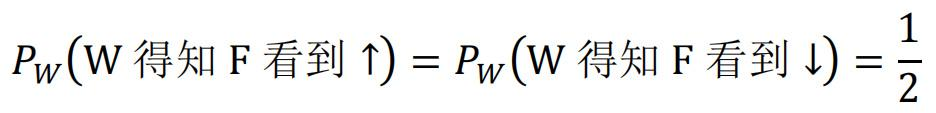

在所有动作开始之前,让W和F先对最终信息同步时的结果做出预测。显而易见,两位科学家所给出的预言将完全相同,两人都认为“W得知F看到↑”与“W得知F看到↓”的概率将各为50%,也就是

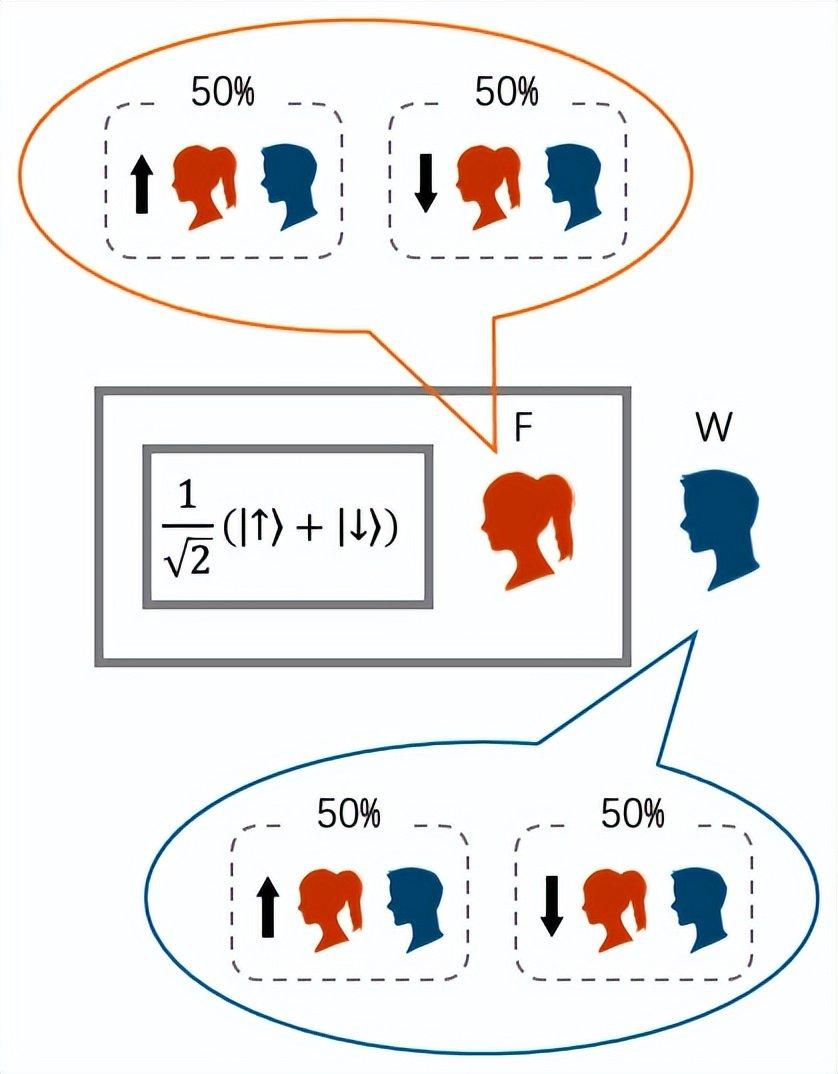

现在让F进行测量,她将得到一个确定的观测结果,我们不妨假设她看到的结果为↑。此时先不要打开实验室的门,在仍然保持隔离的前提下,请两位科学家再次对开门后的情形进行预测。这时,不一致的预言就浮现出来了。

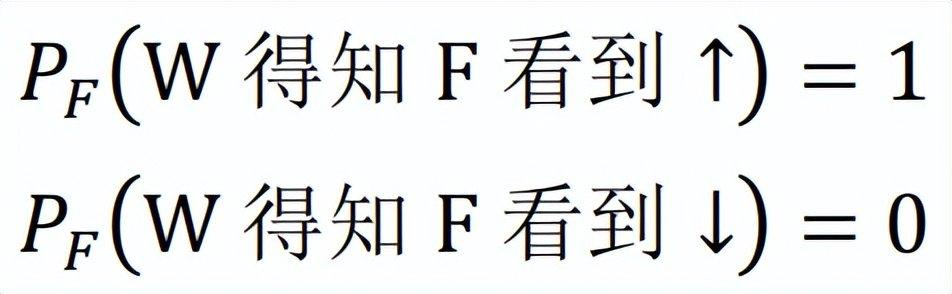

F的预测变成了:

而W的预测仍然是:

核心矛盾点就在于,对F来说,被测试的粒子已经由量子叠加态塌缩成了经典态,此时“F看到↓”这个情形的可能性已经被F自己所排除。而在W的描述中,仍然将实验室整体视为叠加态,“F看到↓”这个情形的可能性仍然存在。

意识起到作用?

依照量子理论,只要实验室的门还没有打开,F和被测量粒子这个系统整体的波函数就没有发生塌缩。无论系统内部发生了怎样的纠缠(F对粒子的测量就是F与粒子发生了纠缠),整体始终都是进行着幺正演化,起初的各种可能性都不会在演化过程中丢失。

在薛定谔的猫思想实验中,未打开盒子观测前,那只猫处在既死又活的叠加态,或者粗糙地说,猫会不断地在死活间来回转换。同样道理,对实验室外的W来说,实验室里“F看到↑”

既然W和F的预测理由同等充分,却又给出了不同的概率,那么到底哪个预测是正确的呢?维格纳并未直接给出自己的明确倾向,只是希望用这个悖论来彰显意识应该被当作一种特殊的物理对象。

不过他确实企图暗示产生这个矛盾情形的罪魁祸首就是F的意识,如果把F换成一个电子、氢原子或者石头,我们就不会再纠结该相信谁了,W的叠加态描述就是唯一值得信赖的预测。

维格纳的这种想法显然太难以说服人了,在石头与有认知能力的科学家F之间,还存在着无数种可能。一只狗、一只猫甚至一个能对外界刺激产生反应的草履虫,是否都可以被认为有意识呢?就像我们不可能、也不应该在宏观与微观之间划出一条清晰的界线一样,我们同样也不可能找到有意识与无意识之间的那道分水岭。

维格纳晚年也改变了主张,不再认为意识导致了波函数塌缩。但是这个悖论味道浓郁的思想实验却并没有淡出人们的视线,反而变成了各种量子诠释理论的竞技场:除了正统的哥本哈根诠释被宣判淘汰出局,其他诸如多世界诠释、关系诠释、玻姆力学、量子贝叶斯等,都纷纷提供了各自的解释。

多世界诠释认为世界在不断分叉,W和F的分歧之所以产生,就是因为F所在的世界已经发生了分叉,而W的世界还尚未产生分叉。注意到实验设定中,F的世界(实验室内)与W的世界(实验室外)是彻底隔离的,所以其中一个世界发生分叉而另一个世界不分叉,是完全说得通的。

关系诠释(RQM)是Carlo Rovelli提出的一种比较晚近的诠释。他受相对论思想的启发,提出不同测量者对同一个测量对象可以写出不同的量子态描述,就像相对论中不同参照系中的观者会看到同一个对象拥有不同的动量和能量一样。当然在RQM中,产生区别的因素并不是参照系运动与否,而是测量者与被测量对象间的纠缠关系。在思想实验中,起初F和W都未与粒子发生纠缠,所以两人所给出的态描述方式是一致的。而当F对粒子进行了测量操作后,F与粒子间就产生了纠缠,但W与粒子间则不存在纠缠,正是这种纠缠关系的不同,才造成了二人描述方式的不同。

玻姆力学是一种非定域隐变量理论,粒子各种属性的测量值在被测量之前就已经是预先存在的客观事实,概率只是一种假象。所以在玻姆力学框架下,我们尽可以放心地相信F的测量结果就好。至于W所给出的不同描述方式,只是包含了多余的虚空导航波成分而已。

量子贝叶斯是一种充满谦卑甚至悲观色彩的诠释,核心观念就是认为我们不可能了解宇宙的真实面目,或者说根本就不存在等待着我们发现的那种永恒不变的客观真相。我们所能做的,仅仅是像无头苍蝇一样依靠每次实验观测结果来更新旧的经验认知。在这种观念之下,F与W的矛盾描述就显得没什么了不起了,那无非代表着F的认知已经更新了,W的认知却还尚未更新。在Leonard Susskind等物理学大咖看来,量子贝叶斯的无厘头程度比“意识导致波函数塌缩”更甚,这个理论所主张的观念就不应该出现在严肃的学术讨论中。

思想实验的升级版本

作为一场筛选考试,居然有这么多候选的诠释理论都能解释维格纳的朋友思想实验,看来这个试题的难度未免太低了。2018年,瑞士苏黎世联邦理工学院的两位物理学家Daniela Frauchiger和Renato Renner提出了一个升级版的维格纳朋友思想实验[1]。

这个增强版的思想实验把筛选考试的难度陡然提升,不仅所有量子诠释悉数岌岌可危,甚至就连现有量子理论本身,也面临着信任危机。在一番复杂烧脑的分析之后,Frauchiger和Renner得出了十分炸裂的结论:

量子理论无法逻辑一贯地自圆其说!

当然严谨的陈述肯定不会如此简单粗暴。实际上他们的思想实验(后面简称FR思想实验)所证明的是一个“不可能定理”(no-go theorem),指出了以下三点假设不可能同时成立:

(Q)现有量子理论是正确的;

(C)相同的理论和信息必导致相同的预测;

(S)单次测量只产生单一结果。

看着这三个假设,我们实在很难否定C和S,如果逼不得已必须挑选一个的话,那也只能勉为其难地挑选Q了。这也正是Frauchiger和Renner宣判量子理论不靠谱的大体逻辑。

那么FR实验到底是如何证明这个不可能定理的呢?在Frauchiger和Renner最初的论文中,无论实验设计还是逻辑分析过程,都极其复杂冗长,全程跟随着论文作者的思路捋下来很容易把脑子烧穿。

幸好在随后的几年中,这个思想实验被研究者们进行了大幅度的改造简化。(最初版本中包含两位W、两位F,以及一系列基于时间序列的事件信息记录。)现代版本FR实验的最简形式里,只包含W、F和B三位观测者,被观测对象由一个叠加态的粒子变成了一对纠缠粒子。

分析过程也被简化到只用两句话就可以概括其核心要义:如果现有量子理论成立,那么测量结果必须满足一个名为Local Friendliness Inequality的不等式,简称LF不等式。然而FR思想实验中,这个LF不等式居然可以被打破,由此就推知了否定性的结论。

也许有读者会感觉这个套路有点眼熟,很像用打破贝尔不等式的方式,来证明定域性和实在性二者不可兼得。事实上,它们不仅仅是套路相似,整个现代版FR思想实验基本上就是维格纳的朋友思想实验和贝尔实验的结合体。

FR实验的因果网络

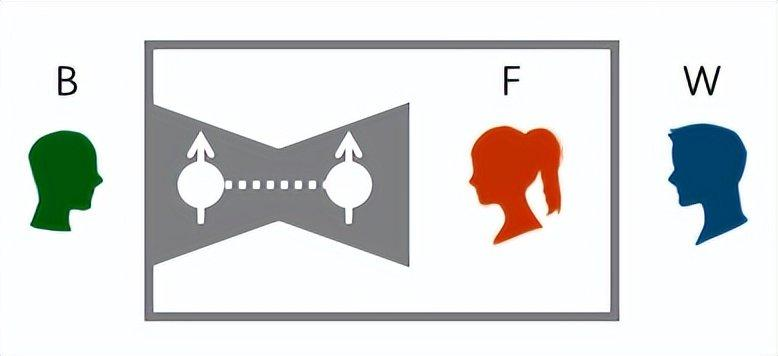

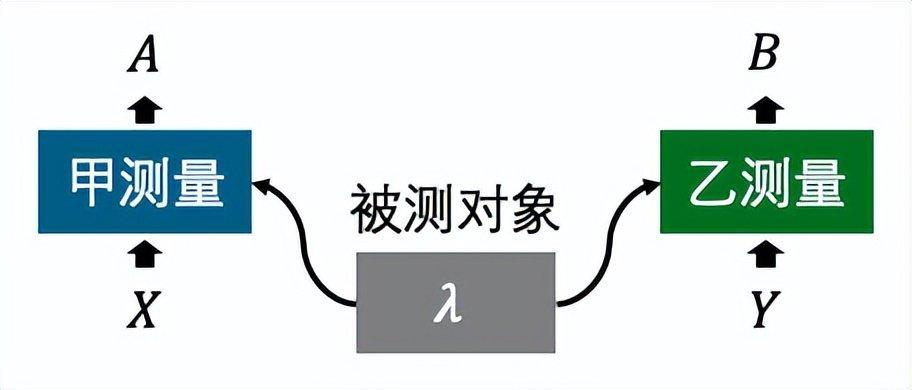

为了回避态矢量的代数运算过程可能造成的催眠效果,我们下面将使用比较直观的因果图来说明。现在让我们先稍微温习一下贝尔实验的基本结构。

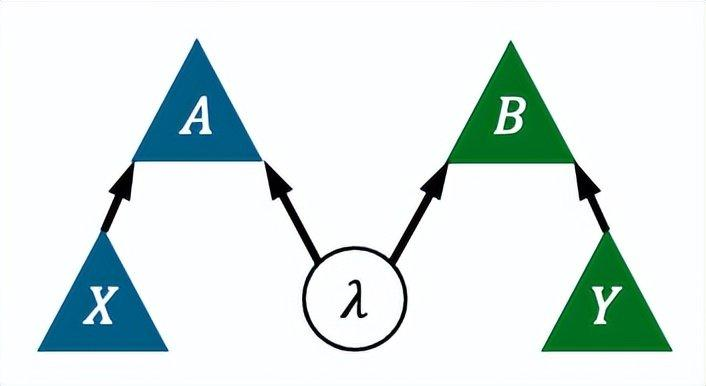

如上图所示,甲乙是两个相互独立的测量。我们用X和Y分别代表控制测量操作的参数设置,用A和B代表测量得到的结果。λ代表决定被测量对象状态的参数,即所谓隐变量。如果用时空光锥来体现这5个变量之间的因果联系的话,大致可以画成下图的样子。

一般情况下,人们更喜欢用一种有向图来展现比较复杂的因果关系网络。对应贝尔实验的因果图就是下面的样子。

对经典物理世界而言,这个因果网络必然满足三个条件:

• P(A|X)=P(A|XY),即A结果与Y无关;

• P(B|X)=P(B|XY),即B结果与X无关;

• 贝尔不等式成立。

前两条保证了两个相互独立的测量操作之间没有超光速通讯机制,第三条则是由定域性和隐变量共同限制的结果。

当然我们现在都已经知道,对纠缠态量子系统的测量将产生打破贝尔不等式的结果,因此彻底排除了定域隐变量理论的可能。但前两条并没有被打破,这也是仅依靠量子纠缠无法实现通讯的根本原因。

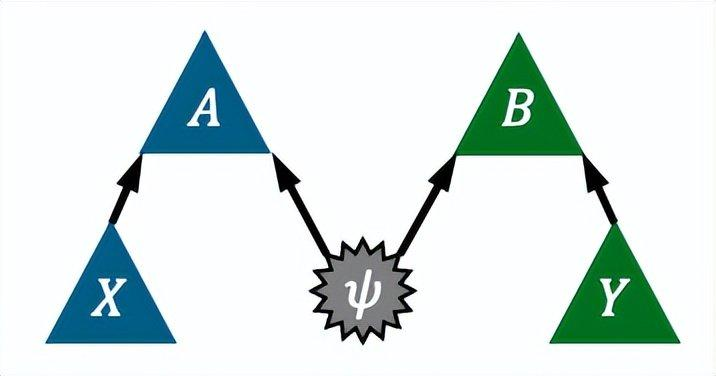

既然前两条对量子系统依然成立,那么我们就可以保留这个因果图,只把代表经典隐变量的λ换成不受贝尔不等式约束的量子系统Ψ,这样就得到了一个量子世界中依然有效的因果图。

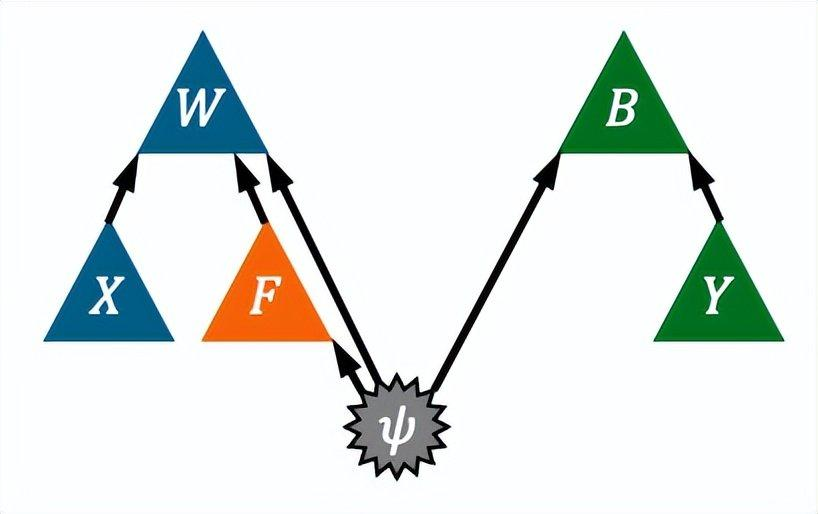

在这个因果图的基础上稍微增加些元素,我们就能够画出FR思想实验的因果网络。为了节约几个字母,我们这里就同样用W和F来代表这两位所获得的测量结果。

与贝尔实验的情况类似,这里依然有禁止超光速通讯的限制,即

• P(W|X)=P(W|XY),即W结果与Y无关;

• P(B|Y)=P(B|XY),即B结果与X无关。

此外,由于因果网络结构稍微复杂了些,自然也就增加了一些附加的约束条件

• P(WB|XY)=∑FP(WFB|XY),即遍历所有F的Ψ→F→W因果连接总和应等于Ψ→W因果连接;

•

而正是基于以上这些貌似理所当然的附加限制条件,就可以推导出LF不等式。

别忘了,在此图中我们已经将被测对象换成了不受贝尔不等式限制的量子系统Ψ,这也就意味着,LF不等式是对量子世界依然生效的限制条件。

由于LF不等式的具体形式不一,而且每一种具体形式的推导过程都很繁琐,这里就不展开介绍细节了。至于FR思想实验如何违背这个LF不等式,其实主要原理跟最初版本的维格纳思想实验中悖论产生机制差不多。

一方面W可以通过选取取值的方式,来挑选F所处的状态;另一方面W视角中F连同她身后的系统整体进行幺正演化,各种可能性都包含其中。借助这种“无中生有”的机制,LF不等式就被打破了。如前文所述,测量结果不满足LF不等式,那么现有的量子理论似乎出现了问题。

没有止境的答案

FR思想实验到底说明了什么,是个至今仍在火热争论中的问题。在绝大多数研究者眼中,这个思想实验并不意味着山穷水尽的终点,反倒是探索量子理论诠释的开山利器。

可以肯定的是,处理量子世界的逻辑和因果时,我们必须时刻谨慎小心,认真审视逻辑链条上的每个环节,不能随手借用来自经典世界的直觉经验。必要时,甚至可能需要彻底重建最底层的因果关系框架。

另外,这个思想实验中展现出来的悖论,与量子互文性(Quantum Contextuality,参见《“量子互文性”是物理定律的边界吗?》)有着紧密的联系。所谓量子互文性就是指“只有局域逻辑一致性,没有全局逻辑一致性”。以这个视角看来,出现悖论才是正常的,没有悖论反倒奇怪了。

当然,量子互文性与FR思想实验的互相印证,并不能保证量子理论是完备的,只能说明量子世界中的逻辑和因果结构,必然有别于我们朴素感知中所熟悉的经验。至于究竟是我们既有的逻辑和感知有待修正,还是我们所构建的量子理论有瑕疵?这个问题至今尚没有可靠的答案。

OK,我终于颠三倒四地介绍完了这个烧脑的思想实验。然而此刻脑子里却一直回响着一句网络段子手的名言:

你以为你以为的就是你以为的吗?

出品:科普中国

图文简介