AI 写高考作文到底能得几分?高中语文教师锐评!

一年一度的高考如期到来,高考所有题目中大家最喜闻乐见的作文题,也已经纷纷揭晓。往年,这类话题最火的大概要数满分作文和零分作文了,而近两年,随着很多“聪明”AI 的出现,AI 也写起了高考作文。

碰巧今年新课标I卷的作文题就和 AI 有关,我们选了 3 种国内最常用的 AI 各写了一篇作文,并委托一位高中语文教师做了点评,你猜AI都能拿多少分呢?(下文中括号中的蓝字均为老师文内点评)

新课标 I 卷 语文作文题

阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。

注意,为了保障 AI 考生隐私,下文中均使用了化名。

考生 1 小千

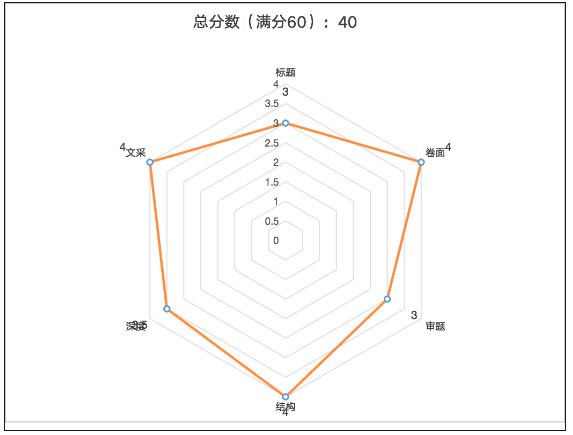

总分数(满分 60):40

标题(总星级 5 星):3 星

卷面(总星级 5 星):5 星

审题(总星级 5 星):3 星

结构(总星级 5 星):4 星

深度(总星级 5 星):3.5 星

文采(总星级 5 星):4 星

标题:问题之树常青,在求索中成长

(高考作文标题本就不必强求出彩,前后两个分句拿来做标题都可以接受。但问题是既然给出那么长的标题又用逗号分成前后两部分,读者就对你这两个分句的逻辑有要求了。很遗憾,你没有达到读者的预期。)

在互联网织就的信息丛林中穿行,我们享受着“一搜即得”的便捷,似乎所有疑问都能迎刃而解。然而,知识的快速获取并未让问题销声匿迹,反而如同春草,更行更远还生。(这个用典不错,贴切而文艺。)在这个知识爆炸的时代,我们的问题不是越来越少,而是伴随着认知的边界拓展,以前所未有的速度增长。这提醒我们:问题之树常青,人类的求索之旅永无止境。(这不挺好的吗?为什么不拿这句话做标题!《问题之树常青,求索之旅无尽》不就好了嘛!)

首先,问题的减少是一种错觉,源于我们对表层答案的满足。在搜索引擎的辅助下,我们能够迅速抓取到大量信息,但这往往仅触及问题的冰山一角。比如,面对“黑洞是如何形成的”这一提问,网络能迅速给出定义和简述,但其背后的物理机制、宇宙的深层秘密,却需要深入研究和长久探索。(背后的机制不是问题的答案吗?你似乎想说这些东西 AI 回答不了,所以还等人类去探索?还是想说 AI 只能找到人类已经知道的答案?你可以把话说得更清楚。)真正的求知者不会止步于浅尝辄止的答案,而是以此为契机,踏上更加深入的求索之路,提出更多深刻的问题。

其次,技术的进步和社会的发展不断催生新的问题。(这句话很对。)历史上每一次科技革命,都伴随着问题领域的拓宽和深度的挖掘。人工智能、量子计算、基因编辑……这些新兴领域在带来巨大可能性的同时,也抛出了众多伦理、法律乃至哲学的难题。比如,AI 的决策是否应受到道德约束?(很好,从科学领域跨到伦理领域,论述更全面了。)基因编辑如何平衡个体福祉与社会伦理?这些问题没有现成的答案,需要我们不断探索和辩论,推动人类社会的规则与伦理框架与时俱进。

再者,(再者?再什么者?)问题的增多体现了人类认知的深化和文明的进步。(这个问题跟前面的“首先”“其次”是一回事吗?前面的是问题增多的原因,而现在的是对问题增多这个事实进行评判了。)古希腊哲学家苏格拉底有言:“我唯一知道的就是我一无所知。”正是这种对无知的承认和对问题的不懈追问,推动了人类思想和科学的进步。从地心说到日心说,从经典力学到相对论,每一个理论的飞跃都是基于对既有问题的深入剖析和新问题的勇敢提出。问题的涌现,正是智慧火花的闪耀,它照亮了人类前行的道路,引领我们走向更加广阔的认知天地。

因此,面对日益增多的问题,我们应当持欢迎态度。教育应当培养的,不仅是快速检索信息的能力,更是批判性思维和创新精神,鼓励学生在掌握现有知识的基础上,勇于质疑、敢于发问,不断探索未知的领域。作为个体,我们也应保持好奇心,勇于跳出舒适区,面对生活和社会中的问题,不仅仅满足于表面的解答,而是深入思考,提出更多有价值的问题,为个人成长和社会进步贡献智慧。

总之,问题之树常青,它既是我们认知旅程中的挑战,也是成长的阶梯。在这个时代,我们不仅要学会寻找答案,更要学会提出问题,因为正是这些问题,引领着人类不断突破自我,向着更加辉煌的文明进发。

点评:

小千同学,你的文章有明确的观点,有概念之间的关系(原因和结果的分析),有对问题的看法,有现实针对性,也提出了具体的措施。结构是完整的。

标题试图让人眼前一亮,但很遗憾,不是很成功。

我们先把你这篇文章的逻辑捣鼓清楚:你前面的“首先”“其次”两段都在论述互联网和人工智能对人的提问能力的影响,结论是不但不会减少,反而会增加问题。这是有说服力的,虽然深度有限。

然而,你在下一段用“再者”开头,给读者的预期是你要论述互联网和人工智能对问题多少的另一种影响。读者会期待你是否会对这个问题有更深的挖掘,不过你却讲了另一个问题:问题增多了,我们怎么看。

不是说这个问题不能讨论,但是你错误地使用逻辑词语,实际上是你自己的思路不够清晰的表现。这对于这道作文题来说是一个次要问题,适合在文章靠近结尾处作为全文的补充。但你让这个问题在 50%的位置就出现,偏离了主问题,挤占了宝贵的篇幅。

只能说,这是半篇好文章。

小千同学的画图智能体为小千大作生成的插图

考生 2 小飞

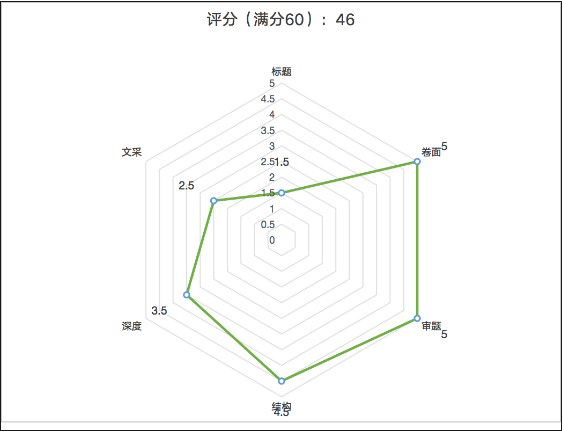

评分(满分60):46

标题(总星级 5 星):1.5 星

卷面(总星级 5 星):5 星

审题(总星级 5 星):5 星

结构(总星级 5 星):4.5 星

深度(总星级 5 星):3.5 星

文采(总星级 5 星):2.5 星

标题:问题:是答案的终点,也是起点

(谁是答案的终点?你想说的是“答案是问题的终点,也是起点”吧?)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我们的问题是否会越来越少?(呃……抄题目是个好办法,一看你就是认真听过作文课的。)

在传统认知中,问题是需要解决的障碍,是知识获取的先决条件。(懂得在语境中找到合适的角度对概念进行界定,聪明得不像个 AI。)于是有人认为,随着现代信息科技的发展,人们可以轻松地找到问题的答回答,(“答回答”?你要不要看看你在写什么,你不会是人类冒充的吧?敲错键盘了?)长此以往,问题将会逐渐减少。这种看法忽视了问题的另一面——它既是知识的终点,也是新知识的起点。(谁是谁的终点?问题什么时候成为知识的终点了?不如说:答案是问题的终点,也是新问题的起点吧?)因此,尽管信息科技的发展大大简化了答案的获取过程,但并不意味着问题的数量会减少。

实际上,信息科技的进步不仅没有减少问题的数量,反而可能增加了问题的产生。这是因为,首先,互联网和人工智能为使用者提供了前所未有的便利,使得我们能够迅速获得大量信息。这种信息的爆炸式增长并未使问题消失,反而使我们意识到更多未知的存在。我们通过互联网了解到地球的另一边正在发生什么,通过人工智能的辅助开始思考如何改善社会、医疗、教育等领域的问题。正是这些便捷的工具,让我们有机会接触到更广阔的世界,从而发现更多未解之谜。(“发现未解之谜”的表述很奇怪,“发现更多等待解答的问题”比较好。这种词不达意是语言匮乏的高中生的典型问题,你真不是人类冒充的?)(另外,这一段与上一段内容上有一定重合,分成两段的理由不够充分。)

进一步来说,信息科技的发展改变了我们解决问题的方式。在过去,我们可能需要花费数日甚至数月时间在图书馆筛选资料、阅读书籍来找到问题的答案。现在,搜索引擎和智能算法帮助我们缩短了这个周期,我们有更多的时间和能力去深入探索问题的本质,去发现新的问题,而不仅仅是满足于表面的答案。这意味着我们的探索和学习过程可以更加深入,问题的质量也会相应提高。(技术能帮助我们提出更多高质量的问题,这个见解很好。然而你是不是可以按这个逻辑反过来想想,技术进步也减少了低质量的问题,所以技术进步减少了某些问题也是个事实。)

更重要的是,互联网和人工智能为大众提供了互动交流的平台,这不仅增加了解决问题的途径,还促进了新问题的产生。人们可以在网络讨论区提出自己的疑问,分享彼此的见解,这种交流经常能够激发出新的问题和思考。在信息科技的推动下,每一个答案都不再是终点,而是一系列新问题的开始。(技术增加人与人的互动交流,人与人的互动交流让人提出新的问题,这个逻辑是成立的。想到这一点的人不多,等于多占了一条新赛道。)

然而,这并不意味着信息科技无限制地增加问题的数量。相反,(这,我看不出前后两句话“相反”在哪里。)它提供了一个平台,让我们意识到问题的存在,鼓励我们去探索、提问和解答。在这个过程中,真正的挑战是如何有效利用这些工具,如何在海量的信息中寻找到我们所需要的答案,以及如何在此基础上提出更有价值的问题。

信息科技的确让我们的生活变得更加便捷,让我们能够更快地找到问题的答案。但这不意味着问题的数量会减少,因为问题不仅是知识的终点,更是新知识的起点。(这个问题前面说过了。)我们应该珍视这个探索未知的机会,充分利用信息科技所提供的资源,不断发现问题,提出问题,解决问题,让问题成为我们知识的源泉,成为我们生活的一部分。在这个意义上,问题永远不会消失,而是会以一种新的形式,持续推动我们前行。

点评:

小飞同学,你的文章总体结构完整,五脏俱全,没有大的逻辑漏洞。几乎没有用具体的例子却能撑起整篇文章,可见本文层次是较为丰富的。在细节上有些槽点,但能接受。

小飞同学为自己的大作配的插图, AI 制图

考生 3 小言

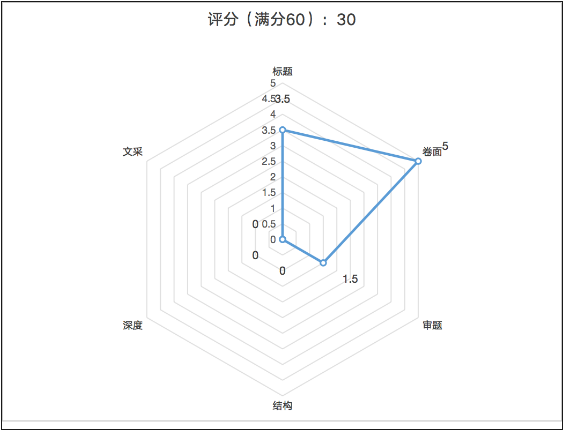

评分(满分 60):30

标题(总星级 5 星):3.5 星

卷面(总星级 5 星):5 星

审题(总星级 5 星):1.5 星

结构(总星级 5 星):拒绝给分

深度(总星级 5 星):拒绝给分

文采(总星级 5 星):拒绝给分

智能时代的“问题”之思

(标题不求有功但求无过,但在前面两位的衬托之下就显得很好了。)

随着互联网的普及和人工智能的飞速发展,我们仿佛置身于一个“答案的海洋”之中。只需轻轻一点,搜索引擎便能为我们提供海量的信息,人工智能也能在短时间内解答诸多疑问。在这个便捷至极的时代,我们不禁要问:如此强大的工具下,我们的问题是否会越来越少?

初看之下,这似乎是一个毋庸置疑的命题。(初看之下,毋庸置疑,但实际上?)毕竟,知识的获取已经变得如此容易,无论是自然科学还是人文社科,无论是学术理论还是生活常识,我们都能在短时间内找到答案。然而,深入思考后,我们不难发现,问题的减少并非如表面所见那般简单。(那有多复杂?期待 ing......)

首先,我们必须明确一个问题:问题的减少,是否等同于思考的减少?(你就给我看这?前一个问题还没给我掰扯清楚呢就跳到这了?)答案显然是否定的。在这个信息爆炸的时代,我们确实能够轻易地找到答案,但这并不意味着我们就不需要思考了。相反,真正的思考往往源于对问题的深入挖掘和不断追问。如果我们只是满足于表面的答案,而不去深究问题的本质,那么我们的思考能力将会逐渐退化。

其次,问题的减少并不意味着知识的增加。(这跟前面有什么关系?这跟题目又有什么关系?)知识是一个不断积累、不断更新的过程,而问题则是推动这一过程的重要动力。当我们遇到问题时,我们会去查找答案,这个过程中我们不仅会学到新的知识,还会对已有的知识进行梳理和整合。如果问题减少了,那么我们学习和进步的动力也将随之减少。

(后面也没啥好说的了。)

再者,问题的减少还可能带来创新的缺失。创新往往源于对未知的探索和尝试,而问题则是未知的入口。当我们对一切都了如指掌、没有疑问时,我们也就失去了探索未知的欲望和勇气。这样的社会将变得死气沉沉、缺乏活力。

那么,在这个智能时代,我们该如何保持问题的多样性和思考的深度呢?我认为,关键在于培养一种“问题意识”。这种意识不仅要求我们对外部世界保持好奇和疑问,更要求我们对自己的内心世界进行深入的反思和追问。只有这样,我们才能在不断的问题和答案中,保持思考的活力和创新的勇气。

同时,我们也需要意识到,互联网和人工智能只是工具,它们可以帮助我们更快地找到答案,但并不能代替我们进行思考。真正的思考需要我们的主动参与和深度参与,需要我们在不断的问题和答案中,寻找自己的答案和道路。

综上所述,随着互联网的普及和人工智能的应用,我们的问题并不会越来越少。相反,我们需要更加珍惜每一个问题、每一个思考的机会,用它们来推动我们的学习和进步、激发我们的创新和活力。在这个智能时代,让我们保持一颗好奇的心、一个思考的头脑,共同探索未知的世界。

点评:

问题:偏题。

修改意见:最好能重新输出一篇。

学习建议:多看点好书,少看点乱七八糟的。

小言同学为自己的大作配的插图,AI 制图

最后,总结一下,

几位 AI 同学都有意识地在段落开头使用“首先”“其次”“更进一步”“更重要的是”之类表示逻辑的词语,但对逻辑本身的理解却参差不齐,审题水平也有较大差异。

三篇文章语言组织能力都一般,不过比互联网的平均水平高了不少。

用的例子都比较简单,基本没有具体的事例,我认为其中有这道题本身的原因,但是否还体现 AI 对具体人物和事件的理解分析能力不强?还是他们对自己的思辨能力有(莫名的)自信?

互联网和人工智能与问题的关系是比较复杂的,它们确实会减少某些类型的问题,奇怪的是,3 篇文章都忽略了这个事实。

总之,AI 正在努力地学着像人类一样写文章。不过相较于去年见到的 AI 生成高考作文,今年的几篇文章有进步,但低于预期。

3 篇作文中有两篇的得分接近或超过人类学生的平均分了,这给人类学生带来了挑战。当然,AI 不会真的来参加高考,占了人类学生的录取名额。但对于学生来说,如果还有回家写作文的作业,用 AI 跑一篇能交差的文章就非常容易了。当初搜题软件让一部分学生沉沦下去,AI 只会让这个过程来得更快更彻底。

然而,正如人类围棋选手已经在训练中跟 AI 学习新下法,人类学生也可以从 AI 的文章中学到自己未曾想到的角度(这里点名表扬小飞同学)。对于爱学习的学生来说,AI 同样可以成为我们学写作的好帮手。

作者丨苏哲伦 上海市语文高级教师

图文简介