白马湖实验室里的“捕碳高手”,只为将低碳进行到底

“让我们共同见证这一辉煌的时刻,潮起亚细亚!”

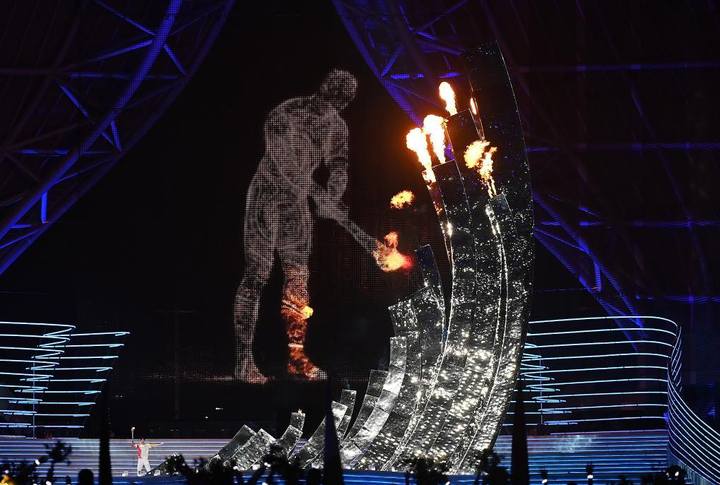

时间回溯到2023年9月23日晚,杭州亚运会开幕式上,熊熊燃烧的主火炬,点燃了这场体育盛事的激情。

火炬点燃的瞬间,白马湖实验室二氧化碳捕集及利用(CCUS)团队的科研人员刘飞心潮澎湃。作为第19届杭州亚运会主火炬燃料研发团队的一员,在他的心里,这把火点燃了整个亚运的“绿色高光”。

在万众瞩目的亚运会开幕式上展现自己的科研成果,是什么感受?

“非常骄傲。” 刘飞坦言,“我们的燃料绿色环保,应用到主火炬上,十分契合杭州亚运会‘绿色’的办赛理念,可以说是水到渠成,这是一个向全世界展示我们低碳技术的‘契机’。”

2023年9月23日,杭州亚运会主火炬被点燃。 图源:新华社

亚运主火炬背后的“零碳黑科技”

杭州亚运会主火炬燃料使用了废碳再生的绿色甲醇,实现了循环内的零碳排放。虽然绿色甲醇的技术在全球已经比较成熟了,但是使用它作为杭州亚运会主火炬的燃料,不仅在亚运历史上是第一次,在全球大型体育赛事上也是首次。

亚运火炬新燃料背后离不开一项名为“碳捕集”的“黑科技”助力。刘飞正是这一“零碳黑科技”团队的一员。

刘飞 潮新闻 李晓旭 摄

早上9点,记者来到白马湖实验室。办公室大门外放着团队的技术应用与成果展示大屏,屏幕上展示着绿色甲醇的应用,亚运会主火炬、火力发电设备、工业窑炉等众多绿色成果轮番出现。正要去做实验的刘飞迎上来,面对屏幕,熟练地介绍起来,就像是在介绍自己的孩子一样。

刘飞说道,绿色甲醇是将二氧化碳与氢气通过热催化反应合成的。白马湖实验室就是利用碳捕集技术,将燃煤电厂尾部烟气中的二氧化碳进行捕集回收,并加以利用,从而生成零碳的绿色甲醇。

何为“碳捕集”?二氧化碳正对全球气候变暖造成不可忽视的影响。在燃煤电厂、化工厂排放的废弃烟气中有大量的二氧化碳,碳捕集需要做的就是从含有多种气体的烟气中“筛选”出二氧化碳,以供二次利用。

这项技术的核心之一,就是研发出高效率、低能耗的碳捕集材料。多年来,国内外一直在研究这项技术突破的关键,从文献调研、分子构效关系研究开始,到实验室搭建实验台、实验测试……从2021年起,刘飞所在的团队一直从事高性能碳捕集材料的研发工作。

“一天下来,身上的汗是湿透了又干,干透了又湿。”7月份的杭州,闷热至极。那时候,刚开发了捕集材料的刘飞,常常需要穿着长袖实验服,在室外进行着中试平台试验验证。“如果实验结果没达到预期,还要再重回起点,就这样干了两个礼拜。”

刘飞说:“每生产一吨绿色甲醇可以消纳1.375吨二氧化碳,实现了二氧化碳资源化利用和废碳再生。”就像开头提到,这是第一次在体育盛会上使用绿色甲醇来做主火炬燃料,这一变化,体现了人类对于绿色能源的极致追求。

是“捕碳高手”,也是“安装高手”

“实验是科学之王”,在实验研究中流传着这样一句话。想要追求极致的绿色能源,实验可少不了。

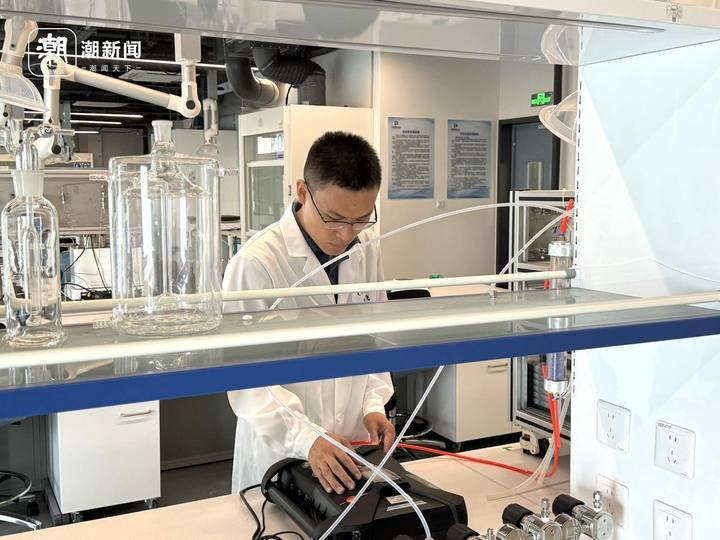

上午,刘飞穿上白大褂,一头扎进了实验室。实验室里很安静,刘飞和同事专注地进行着精细的实验。他一点点调试着实验设备的参数,记录下每次实验的数据。

刘飞和同事正在做实验,左一为刘飞。 白马湖实验室供图

被调试的实验设备并不起眼,甚至有些简陋。二氧化碳捕集实验工作台上搭了一个三层金属架,架子里是各种实验仪器的组装,外接的实验管被黑色泡沫和透明胶带包裹着,十分“不拘小节”。面对自己做实验的“家伙”,刘飞率满是自豪地说:“别看它看起来普通,这可是我们用很多零件自己拼起来的。”目前,国内还没有针对负载二氧化碳捕集材料同时测试传质速率和平衡分压的碳捕集实验设备,眼前这套设备的每一个组件都是团队亲手安装的。光是一个循环水的感应器,团队就已经改进了近十次。

刘飞掏出之前尝试过的管子向记者展示。眼前,不同口径、不同薄厚、不同光滑度……仅是被淘汰下来的感应器就摆满了一个纸盒。

刘飞团队自己搭的实验设备。 潮新闻 李晓旭 摄

不断尝试与更迭,从设备创新开始,如今团队的技术已经走出了实验室,应用到广阔的天地间。

在浙能兰溪电厂,由白马湖实验室参与建设的二氧化碳捕集利用工程技术验证示范平台已经投入使用,它的雏形就来自刘飞所在团队。“兰溪电厂的碳捕集平台需要实验室‘拼装设备’来进行平台实验验证,可以说是我们实验设备的‘放大版’,能使二氧化碳‘变废为宝’。”刘飞说。

“用当下最热门的‘新质生产力’来说,”刘飞坦言:“对很多人而言,这可能还是个新词汇,但对我来说,它就是我一直在做的事情”。

白马湖实验室位于兰溪的分基地(二氧化碳捕集与利用研究试验基地) 白马湖实验室供图

将低碳进行到底

据了解,如今兰溪电厂每年可从燃煤电厂烟气中捕集二氧化碳1.5万吨,用于矿化制备加气砖、热/电催化转化制备绿色燃料和化学品等。

兰溪电厂的成功让团队接下了更大的“单子”,研究领域也拓展到了船舶。但由于电厂和船舶领域的应用场景不同,所面临的挑战也不一样。“船舶空间更小,就需要材料在同等体积下能够吸收更多的二氧化碳。”刘飞解释。

研究的过程并非一帆风顺。一开始,团队尝试了几种不同的材料以改进二氧化碳吸收容量,但都未达预期效果。去年底,刘飞花了两、三个月时间投入在材料的研究中,不断试错让他终于找到了有机溶剂体系的材料方向。

往常的处理工艺中,会将水和相关材料混合起来,用于吸收二氧化碳。在船舶领域中,团队建立新的体系,将水换成了有机溶剂,最终在提高二氧化碳捕集效率的同时,降低了捕集能耗。

刘飞表示,从电厂到船舶的“转型”研究,是能源企业推进绿色低碳转型的重要技术选择,也是对低碳、低能耗探究的又一进步。

刘飞正在做实验。 潮新闻 李晓旭 摄

“我国绿色能源的快步发展离不开‘双碳’目标的重大战略决策,碳捕集、利用与封存技术是实现‘双碳’目标的托底性技术。”刘飞告诉记者,为应对气候变化,推动以二氧化碳为主的温室气体减排,我国做出了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的庄重承诺。

“双碳”目标的“时间表”已经出台,要如何利用科技的力量减碳?自白马湖实验室成立以来,刘飞所在CCUS团队就一直围绕着“双碳背景下二氧化碳捕集材料研发的热点技术问题”开展研究,作为“绿色守护者”,一直在努力将低碳进行到底。

谈及未来的研究方向,刘飞坦言:“我们希望往两个研究方向努力,一个是通过新材料技术研发和规模化放大,进一步降低二氧化碳捕集成本,然后推动CCUS的发展。另外一个是通过二氧化碳的绿色转化,生产出一些高价值产品,解决二氧化碳利用困难的难题,从而使CCUS形成一个绿色低碳的产业链。”

白马湖实验室供图

图文简介