科普的趣味性和科学性该如何平衡?

在当今时代,科普工作的重要性愈发凸显。作为一名长期从事科普工作的气象工作者,我深感科普工作绝非可有可无的副业,亦非仅为追求时髦的表面文章,而是国家创新体系的重要组成部分,是推动创新发展的基础性工作。以气象科普为例,随着气候变化加剧,极端天气事件日益频繁,灾害风险不断增大,科普工作在帮助公众理解预警信息、掌握应对灾害的方法等方面发挥着至关重要的作用,甚至关乎生命安全。

在实践中,我总结出了科普工作“态度正、内容正、方式正”的“三正”原则。

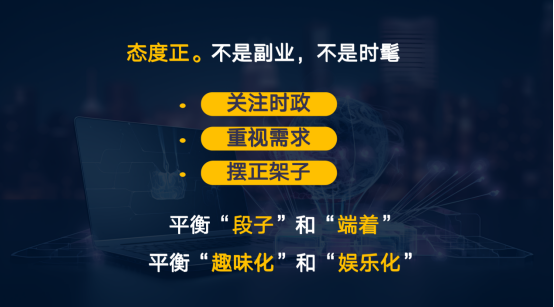

一、“态度正”

(一)关注时政

科普工作者应时刻关注时事政治,明确国家的战略发展方向。经常说,科学虽无国界,但科学家有祖国,科普工作亦然。只有将科普工作与国家需求紧密结合,才能在服务国家的过程中找准方向,发挥最大价值。

(二)重视需求

科普工作一是要重视国家级的战略需求,科技发展向哪个方向去了,哪个方向的科普我们加深地做。二是要重视受众的实际需求。随着社会的发展,受众群体日益细分,不同受众的知识背景、兴趣爱好和接受能力存在显著差异。科普工作者在开展工作时,必须针对不同受众群体的特点,制定个性化的科普内容和方式。

例如,现在有一个词叫“新居民子弟”,它是指那些随父母从其他地方迁移到城市或城镇,并在当地居住和工作的外来务工人员的子女。虽然他们不如城里的孩子接受的教育稳定,但他们见多识广,很多城里学校孩子回答不了的,他们反而能回答。针对这种不同细分的受众,科普要有针对性。

(三)摆正姿态

科普工作者应避免两种极端态度:一是对“段子”不屑一顾,二是过于“端着”架子。科普工作需要亲近受众、拥抱媒体,但同时也要注意把握趣味化与娱乐化的平衡。科普可以趣味化,但不能过分娱乐化,否则容易使科普失去科学性,变得“俗气”。因此,科普工作者应在保持科学严谨性的基础上,适当运用趣味化的表达方式,以提高科普的传播效果。

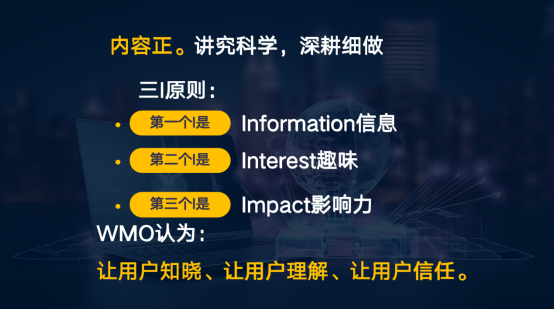

二、“内容正”

(一)科学知识、科学方法、科学思想、科学精神相结合

世界气象组织对科学传播有一个要求是“让用户知晓、让用户理解、让用户信任”。因此,科普工作者在创作内容时,要“有分寸”,做科普的时候,不是只讲知识,也要在这个过程中传达科学精神或者科学家的精神。

(二)科普工作者要能做到“高精尖”

“高”是指科普工作者需对自身领域的知识有深入的了解,能够做到深入浅出。只有真正掌握专业知识,才能用通俗易懂的语言向公众传达科学知识。“精”则要求科普内容精准定位受众,根据不同受众的需求和特点,提供针对性的科普内容。“尖”表示科普应适当超前,介绍新兴技术和理论,激发受众的好奇心和探索欲。

(三)坚持科学性,避免误导

科普工作应始终以科学性为前提,不能为了吸引眼球而牺牲科学的准确性。科普工作者在传播知识时,应确保所传达的信息真实可靠,避免使用未经证实或模糊不清的表述,也要避免为了博眼球而用方言代替科学术语进行科普。

比如“海浩”这个词,其实就是海雾。当地一个小区域内人们习惯叫海浩,结果经过媒体炒作,很多人以为是个新的天气现象,后来中国气象报、海洋报都做了辟谣。

三、方式正

(一)保持定力

科普工作应保持定力,不盲目跟风。不能说因为现在传播界出了什么新方式、新途径,大家就一窝蜂都去做这个形式的科普了。每个科普工作者应该有自己的个性、坚持自己的个性。

此外,不同的传播媒介有不同的差异性,也要有不同的风格展现。

(二)不要不懂装懂

科普工作者应具备实事求是的科学态度,对于自己不熟悉的领域或问题,应勇于承认并积极学习。在科普过程中,如果遇到自己无法回答的问题,应如实告知受众,并承诺进一步研究和解答。这种坦诚的态度不仅有助于树立科普工作者的公信力,还能向公众传递正确的科学思维和学习态度。

科普工作是一项需要用心投入的事业。首先,科普工作者应对科普工作充满热情,关注受众需求,不断更新和完善科普内容。其次,要关注领域内的最新进展,及时将前沿科技成果传递给公众,助力国家科技政策的落实。此外,还应关注流言和谣言,分析其背后反映出的科普短板,有针对性地开展科普工作,以正向引导公众的科学认知。

图文简介