【大国粮策】追踪“天使”?昆虫雷达为迁徙害虫布下天罗地网

当人们仰望寂静的夜空时,是否想过:这里除了群星闪烁,其实正有一场大规模的“迁徙”悄然上演?

上世纪70年代,科学家们在气象和军事雷达上发现了一些来源不明的生物回波——这些信号神秘缥缈,难以捉摸,于是被赋予了一个动听的名字“天使”。随后的科学研究揭示,这些“天使”的真实身份颇为特殊——它们并非天上的使者,而是在高空迁飞的昆虫。

为了躲避不良生存环境,一些昆虫进化出远距离迁徙的本领,如同候鸟般北迁南回,翻山越岭亦不在话下。但在这些昆虫中,有大量危害农业生产安全的害虫,被称作“迁飞害虫”。别看这些虫子体型小巧,2023年农业农村部公布的10种一类农作物害虫里,有8种都具备迁飞能力,每年都会导致粮食减产。如何有效防控这些迁飞害虫,长期以来都是农业生产面临的重大难题。

张浩文是中国农业科学院植物保护研究所的副研究员,他的导师是中国工程院院士吴孔明。他所在的团队日常打交道的对象,便是这些会迁飞的害虫,致力于研究它们的迁徙规律、提前监测方法以及防治策略。

研究初期面临的困难显而易见:这些害虫体型小、数量多,飞行高度高,肉眼根本无法观测,监测工作该如何开展?得益于雷达能够捕捉到这些“天使”的踪迹,上世纪80年代,中国老一辈科学家开始尝试利用改造的民用雷达对迁飞害虫进行观测。

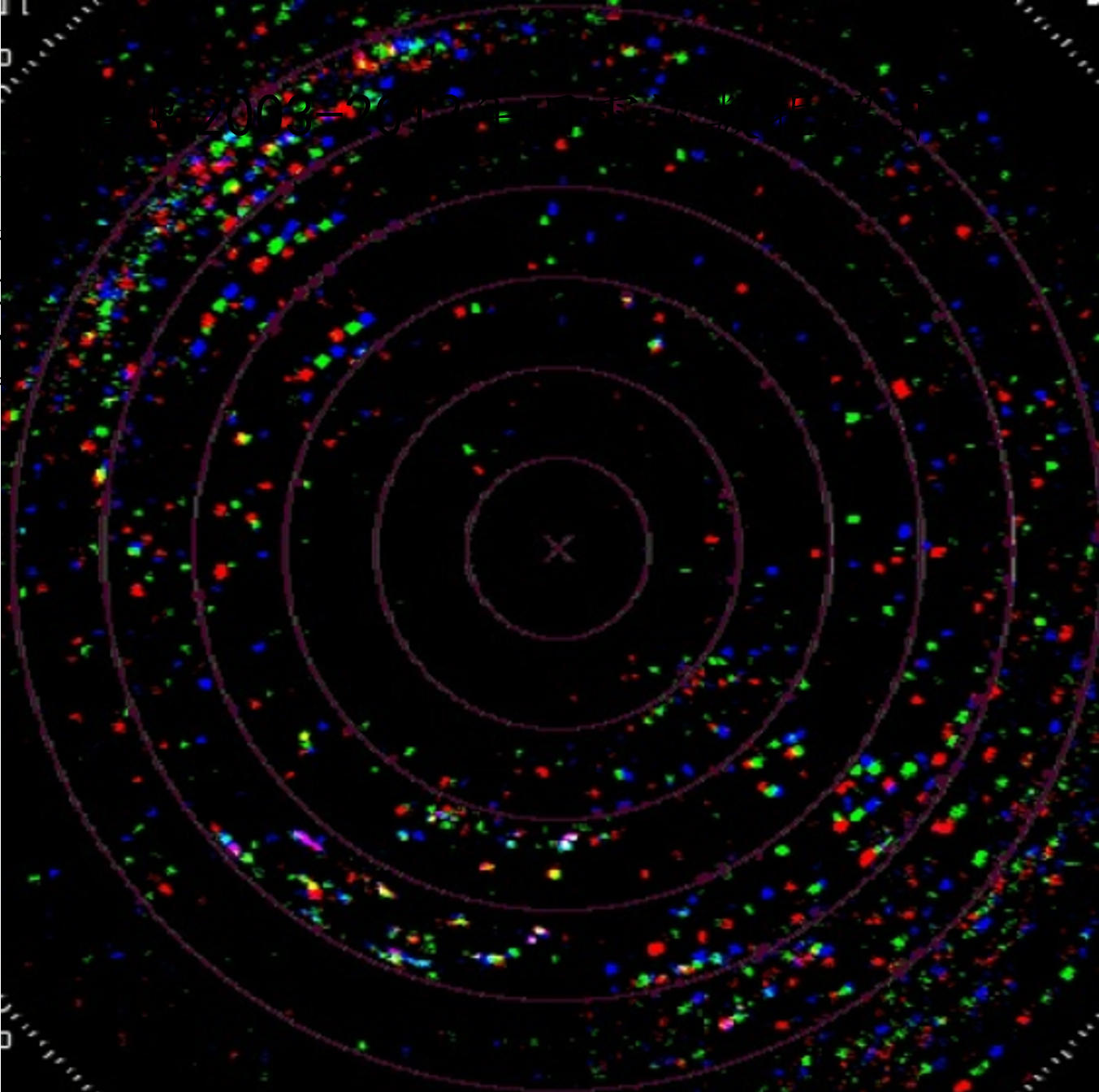

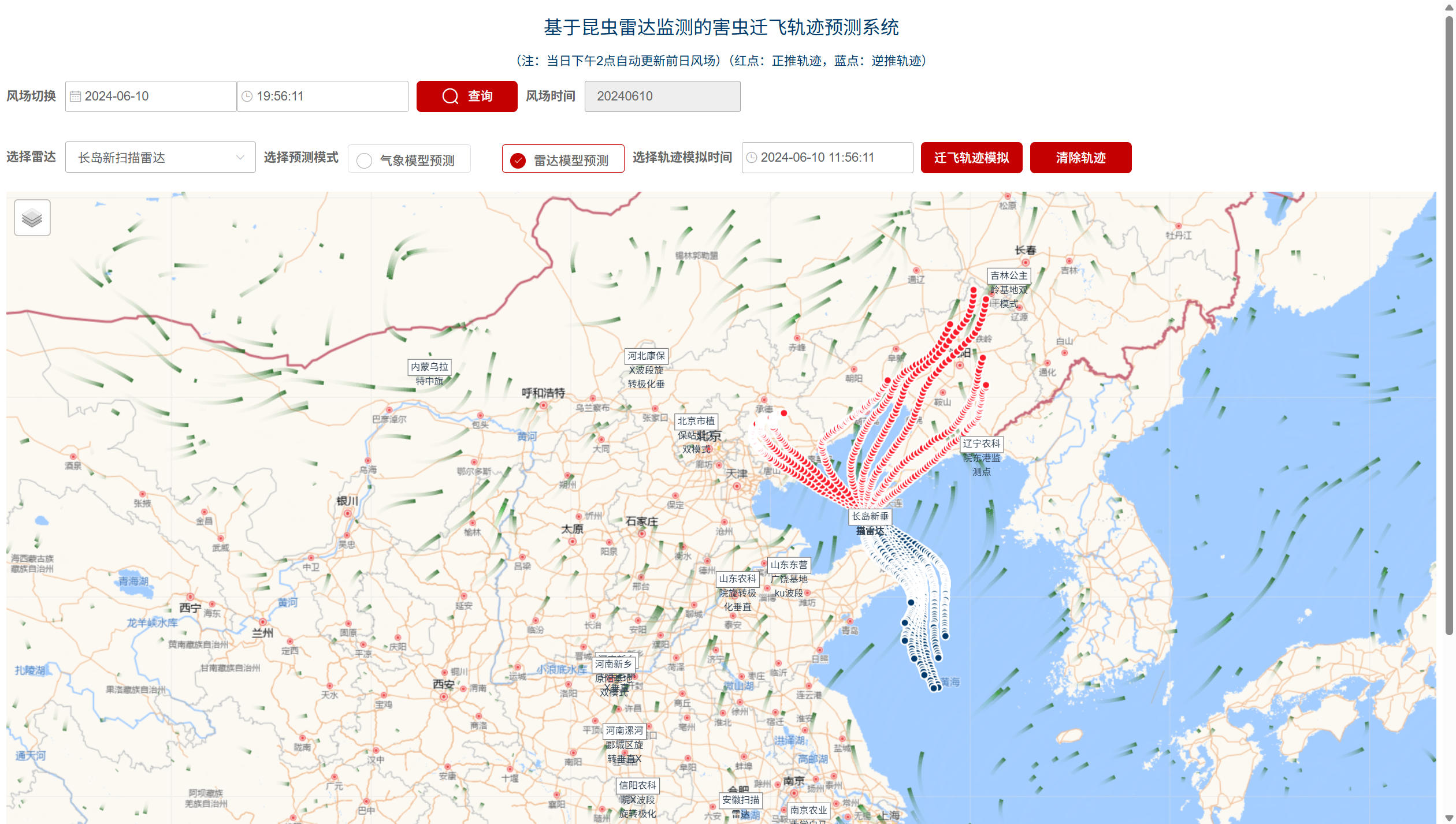

随着科技进步,一代代新式专用昆虫雷达相继研发问世。中国最新研发的高分辨率昆虫雷达,能够实现24小时全时全天候监测,不仅可以第一时间发现大规模迁飞的虫群,还能分析虫群种类,通过轨迹模拟掌握其来源和去向,为提前防治争取宝贵时间。

为何要下大力气重点研究雷达监测?这是因为迁飞性害虫具有爆发性和远距离飞行能力,繁殖速度极快,部分害虫如蝗虫落地即可造成危害。传统测报手段往往滞后,待发现危害时已错失最佳防治时机。因此,防治工作的关键在于“早发现、早治理”,建立精准的监测体系提前预警,才能最大限度减少损失。

近年来,随着雷达监测技术逐渐成熟,相关技术从科学观测走向实际应用。中国在全国范围内部署了多台不同类型的昆虫雷达,目前已成为世界上拥有昆虫雷达数量最多的国家,为全国范围的雷达组网监测奠定了基础。

然而,雷达组网并非一帆风顺。初期,由于不同时期不同厂家生产的雷达工作模式各异,数据无法互通,形成了一个个“信息孤岛”。为解决这一问题,科研团队建立了全国统一的标准化雷达数据库系统,开发了全国昆虫雷达联网信息平台。目前该平台已接入38部昆虫雷达,预计2025年底将扩增至50部。

自2021年运行至今,该系统已监测到1500多次不同危害等级的迁飞虫群,其中单日单雷达监测到2万头以上的高密度虫群超过1000次,为全国植物病虫情报的发布提供了重要依据。借助这个平台,能够几乎实时掌握全国迁飞害虫的动态,如同为害虫迁飞配备了“警报员”,一旦有虫群动向,即可迅速发出预警,助力打赢一场场害虫阻击战。

但是,害虫迁飞不受国界限制。草地贪夜蛾能够跨越中南半岛入侵中国西南地区,进而扩散至全国;东南亚的稻飞虱、稻纵卷叶螟也会乘着季风到中国华南地区“造访”。有鉴于此,中国科学家在构建世界领先的国内联网平台的同时,积极推动“跨国昆虫雷达网络”建设。从云南到黑龙江,从东南沿海到西部高原,监测网络已然布设,与各国伙伴共享数据、互通有无,在全球尺度上守护粮食安全。

当人们品尝着香喷喷的米饭、甜糯的玉米时,或许未曾想到,有这样一群科学家,每日紧盯屏幕上的光点,追踪着天空中“天使”的轨迹。他们手中的雷达,便是守护丰收的坚实盾牌。科研团队将继续坚守,以科技力量筑牢粮食安全防线。

科学审核:张浩文 中国农业科学院植物保护研究所副研究员

策划统筹:宋雅娟 武玥彤

编辑整理:李欣哲 林佳欣

图文简介