当软组织不再“软”:警惕损伤与姿势不良带来的硬化

作者:李正言 上海中医药大学附属曙光医院 主治医师

詹红生 上海中医药大学附属曙光医院 主任医师/教授

审核:林 红 复旦大学附属中山医院闵行院区(上海市老年学中心)主任医师 科室副主任 国家健康科普库入库专家

生活中,你可能未曾经历过骨折,但你很可能饱受过软组织损伤的困扰。

你是否在运动损伤后,感觉局部肌肉像绷紧的绳索一样僵硬?你是否因长期低头,肩膀原本松软、富有弹性的肌肉变得僵硬,触感硬邦邦?你是否总感到关节活动不灵活,全身有种紧绷感?

其实,无论是“突发性”损伤还是“长期累积”的不良姿势,都可能导致软组织逐渐硬化。因此,我们更应关注软组织从“柔软”到“僵硬”的渐进性变化,做到早发现、早诊断、早干预。

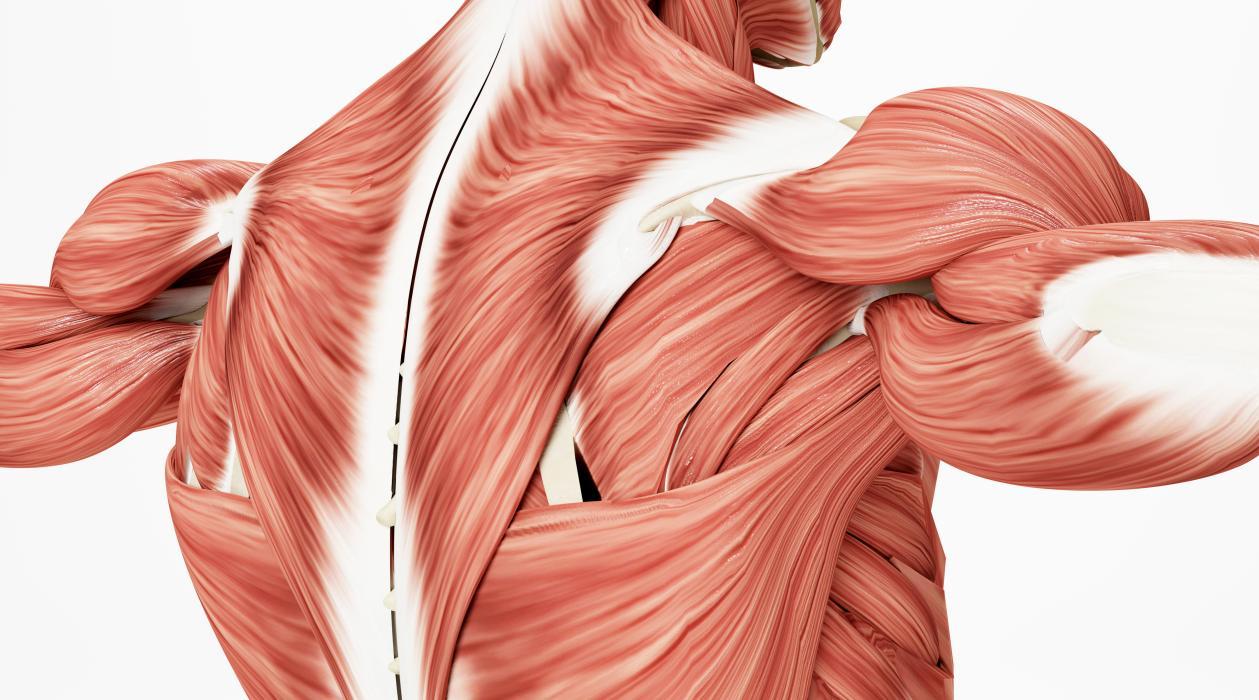

1. 什么是软组织?

软组织,中医称之为“筋”,包括肌肉、韧带、滑膜、关节囊、关节软骨等,是人体分布最广、面积最大的组织。

图1 版权图片 不授权转载

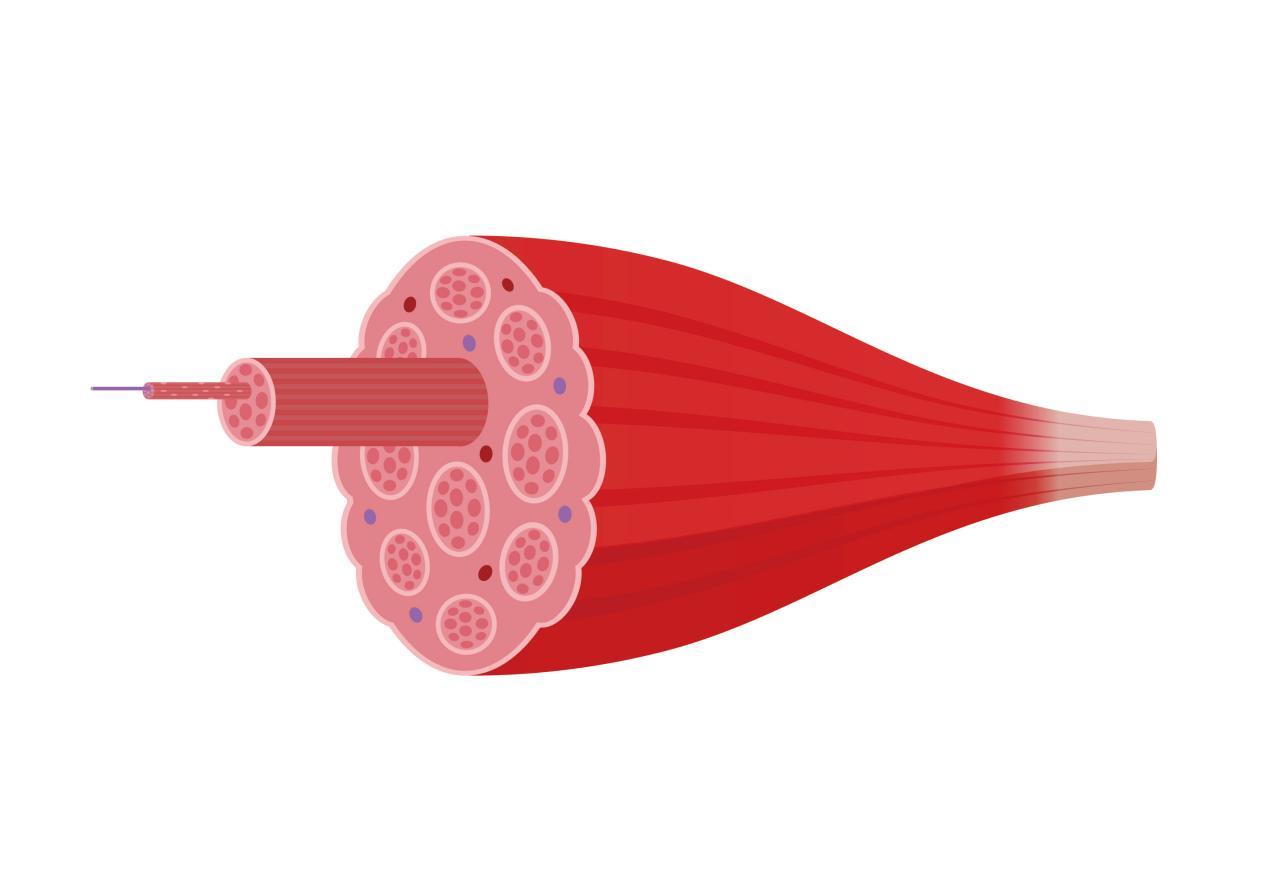

2. 为什么叫“软”组织?

提到软组织,许多人因其名称中的“软”字,以及触摸时的弹性(如婴儿身体的柔软感),误以为它是与生俱来的柔软物质。然而,软组织的“软”是相对于坚硬的骨骼而言的。从质地和触感来看,软组织确实较“软”,但程度有所不同,例如肌肉和韧带的软硬差异,主要取决于其解剖位置和生理功能。

《黄帝内经·素问》有云:“宗筋主束骨而利机关也”,强调筋的作用在于连接骨骼、维持运动。日常生活中,人们常以“筋道”来评价筋的强度,这恰恰体现了软组织的生物力学特性。正因为筋具有弹性,才能在静止或运动时调节关节活动范围,维持姿势并防止损伤。正所谓“松也软组织,紧也软组织”。

图2 版权图片 不授权转载

3. 软组织真的永远都这么“软”吗?

运动中的协调稳定和高难度动作的完成,依赖软组织的柔韧性和弹性。然而,这种“软”并非不变,当软组织因过度牵拉而超出承受范围时(当代流行语称为“松弛感拉满”),便可能发生急慢性损伤,中医称之为“伤筋”。若未及时治疗,软组织可能逐渐失去弹性,变得紧绷甚至硬化。

从生物力学角度看,软组织的“软”是人类自身代偿机制的有力体现。虽然软组织的弹性模量远低于骨骼,但却能通过形变分散冲击力,正是这种刚柔并济的特征,使得人体成为自然界最精妙的力学结构之一。

尽管“软组织”这一名称容易让人产生“柔软”的刻板印象,但它并非永远保持“软”的状态。当急慢性损伤等诱因造成筋的损伤,使得局部损伤的筋进行性出现挛缩、褶皱,早期变成像绳子一样,触摸呈条索状的“硬组织”,长时间不处理最终会拘挛成团块状,最终形成筋节。

中医骨伤科的治疗方法可延缓这一过程,避免不良后果。早期干预(如理筋、松筋、按摩、热敷、导引等)可通过松解肌肉粘连,恢复筋的柔韧性和弹性,起到松筋解节的作用,进而延缓其硬化进程,因此建议在医生指导下尽早进行居家康复治疗。

图文简介