祛湿妙招——告别“湿人”困扰,解锁轻盈生活

作者:李 黎 安徽省第二人民医院

审核:吴 山 广东省中医院 主任医师

你是否常感到身体沉重、皮肤黏腻、大便不成形?这可能是湿气在作祟!中医理论中,“湿邪”被称为“万病之源”,而现代人久坐少动、饮食失衡的生活方式更让湿气如影随形。《2022年中国亚健康人群调研报告》显示,超过68%的都市白领存在不同程度的湿气症状。本文将从中医智慧与现代科学双视角,带您破解湿气密码,从饮食调理到运动养生,打造全方位祛湿方案。

一、湿气从何而来?——解码身体的“隐形沼泽”

1.中医视角:脾虚湿困的恶性循环

《黄帝内经》有云:“诸湿肿满,皆属于脾。”中医认为,脾主运化水湿,如同身体的“烘干机”。当长期熬夜、暴饮暴食导致脾虚时,水湿便会停滞成“内湿”。临床常见舌苔厚腻、头重如裹、下肢水肿等症状,均属“脾虚湿困”的典型表现。

2.现代医学解读:代谢失衡的连锁反应

现代研究证实,湿气与人体水液代谢密切相关。长期高糖、高脂饮食会扰乱肠道菌群,导致淋巴循环受阻;久坐则使肌肉泵功能下降,组织间液蓄积形成“生理性水肿”。湿重人群的血清炎症因子水平显著升高,与慢性疲劳综合征高度相关。

3.如何自测:是否为痰湿体质

清晨未刷牙时,用干净纸巾轻擦舌面,若纸巾留下明显黄色痕迹且质地黏稠,提示湿热,若痕迹清淡如水,伴有齿痕舌,多为寒湿。

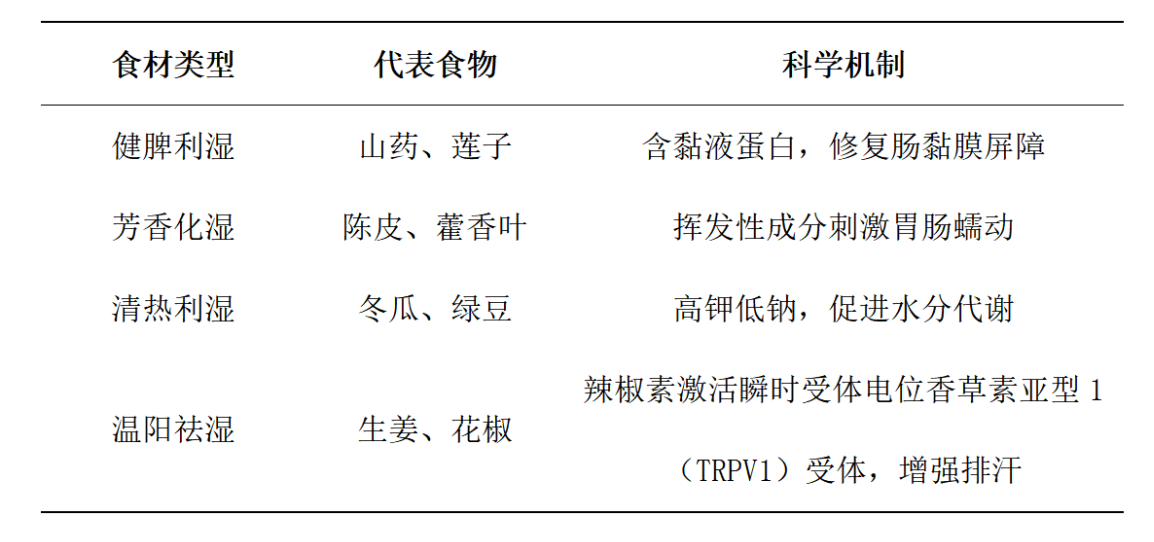

二、餐桌上的祛湿兵法——吃对食物,湿气自除

1.四大类“天然祛湿剂”

图1 版权图片 不授权转载

2.经典祛湿食谱

☆三豆薏米粥(赤小豆+黑豆+绿豆+薏米),赤小豆含皂苷促进利尿,薏苡仁中的薏苡酯抑制脂肪吸收,四者搭配可“清补兼施”。

图2 版权图片 不授权转载

☆陈皮茯苓茶(陈皮5克+茯苓10克+荷叶3克),茯苓多糖调节肠道菌群,陈皮中的橙皮苷抑制脂肪酶活性,适合办公室久坐族。

三、动起来,让湿气“汗”畅淋漓——运动祛湿全攻略

1.科学运动三原则

黄金时段:上午7~9点(脾经当令时)或下午4~6点(膀胱经排毒时段)。

强度控制:微汗即可,避免大汗耗气。

动作选择:侧重舒展筋膜,激活淋巴系统。

2.推荐祛湿运动

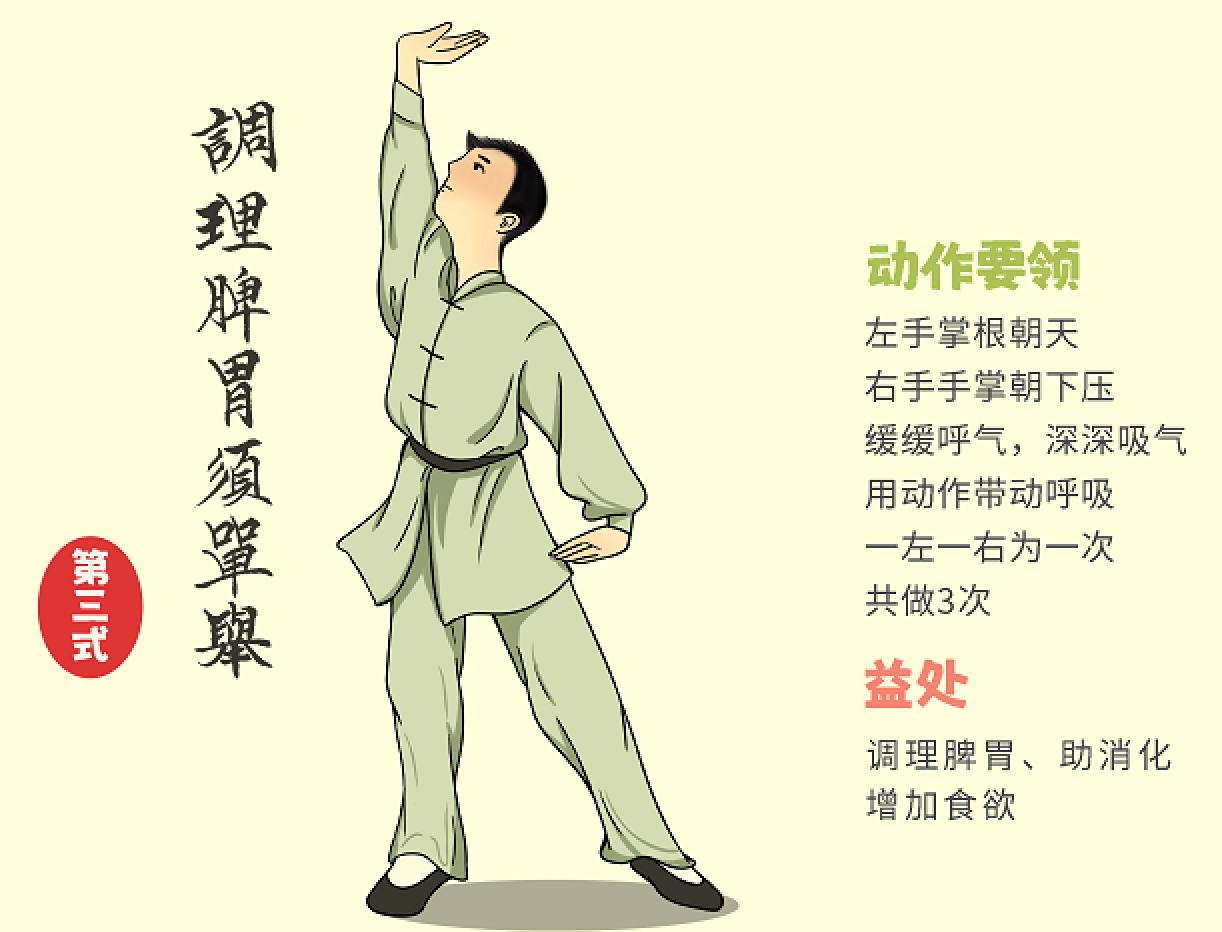

☆八段锦第三式调理脾胃须单举:双臂交替上撑下按,刺激带脉与脾俞穴,每次练习10分钟可提升基础代谢率17%(北京体育大学实验数据)。

图3 版权图片 不授权转载

☆瑜伽“祛湿三式”:风吹树式,侧腰拉伸促进肝胆排毒;下犬式,倒置体位加速面部水肿消退;蝴蝶式,打开髋关节疏通肝脾经。

图4 版权图片 不授权转载

四、生活细节中的祛湿智慧——从家居到作息

1.环境除湿四妙招

巧用香料:在空调房放置艾草香囊(艾叶挥发油抑制霉菌滋生);

家电辅助:除湿机保持室内湿度40%~60%(过干易伤肺,过湿助长霉菌);足浴:生姜3片+花椒10粒+艾叶15克,40℃水温泡脚20分钟;

穴位按摩:每天按压阴陵泉(健脾要穴)、丰隆(祛痰湿要穴)各3分钟。

2.24小时祛湿作息表

图5 版权图片 不授权转载

五、避坑指南——祛湿常见的五大误区

误区1:狂喝红豆薏米水。

薏米性寒,脾胃虚寒者需炒制后使用,否则可能加重腹泻。

误区2:汗蒸越久越好。

过度发汗易耗伤津液,建议每周不超过2次,每次≤45分钟。

误区3:盲目服用利尿剂。

长期使用可能造成电解质紊乱,天然食材更安全。

误区4:只祛湿不健脾。

如同“只排水不修水管”,需搭配山药、芡实等补脾食材。

误区5:忽视情绪调节。

压力会导致皮质醇升高,间接加重湿气,建议每日冥想10分钟。

祛湿是一场温柔的革命,祛湿不是简单的“排水工程”,而是重建身体生态系统的过程。从一碗薏米粥到一套八段锦,从调节室温到按摩穴位,每个细节都在为健康筑基。正如《本草纲目》所言:“土旺则湿化”,当脾胃强健、气血通达时,湿气自然无处遁形。愿这份融合古今智慧的祛湿指南,助您告别黏腻,重获身轻如燕的畅快!

图文简介