别让 “情绪风暴” 在卒中后席卷患者生活

作者:王梦楠 北京市回民医院

审核:何延波 北京回民医院 主任医师

患者老刘脑卒中后,左侧偏瘫,抬手困难,走路也得依靠他人搀扶。经过一段时间的药物治疗和康复锻炼,他的症状显著改善,不仅能独立行走,还能用手梳头。老刘和家属对治疗效果十分满意,春节前便开开心心回家过年了。然而,节后复诊时,大家发现老刘情绪低落,少言寡语,蔫头耷脑,问话少答,经过医护的耐心询问,得知回家后自觉成了家人的累赘,因为自己患病,一家人都没能过好年,而家属也反映,老刘在家懒言少动,督促他锻炼时还特别不耐烦,总是“耍脾气”,无奈之下,只能再次带他来医院住院。

老刘觉得自己拖累了家人,还抵触运动和康复治疗,难道真的只是家属说的单纯 “耍脾气”吗?其实,这是一种常被大家忽视的卒中后并发症——卒中后抑郁(post-stroke depression, PSD),下面我们将从以下几方面了解一下这个疾病。

一、什么是卒中后抑郁?

顾名思义,卒中后抑郁是指卒中发生后出现的抑郁症状。它是卒中后最为常见且最严重的神经精神并发症之一,全球范围内的整体发病率在18%~33%。在中国大陆的缺血性卒中患者中,脑卒中3个月后卒中后抑郁发病率为27%。由此可见,卒中后抑郁发病率不容小觑,它已经成为影响卒中患者康复进程和生活质量的重要因素。

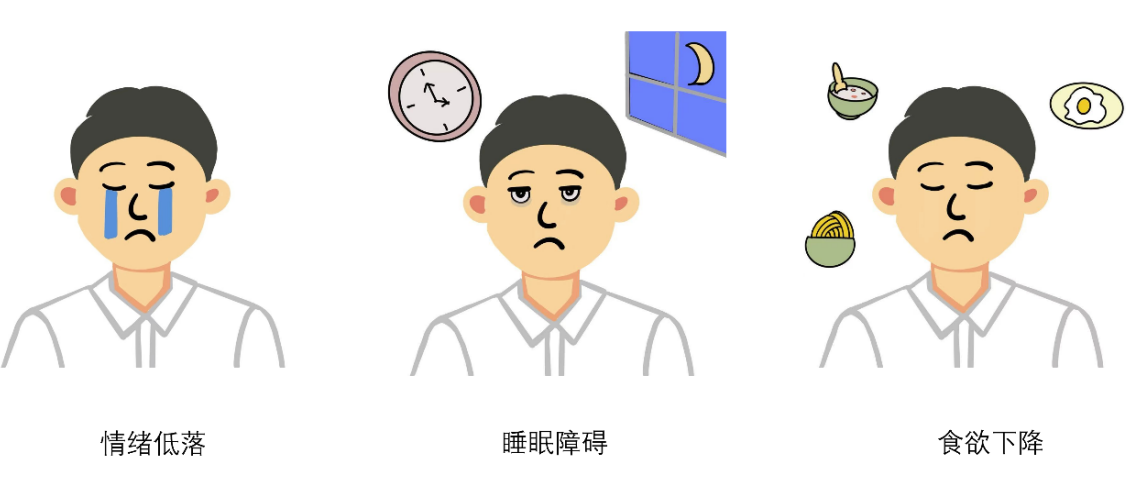

二、卒中后抑郁常见表现有哪些呢?

这类患者常常会陷入情绪低落的状态,而且这种低落情绪很难通过自我调节得到缓解。他们对曾经感兴趣的活动也提不起兴致,自我评价显著降低。就像老刘一样,觉得自己是家人的负担,认为生活失去了意义。部分患者还会出现明显的睡眠障碍和食欲减退的症状,还有些患者会变得情感淡漠,对周围的人和事都漠不关心,缺乏应有的情感反应。

图1 版权图片 不授权转载

三、为什么会出现卒中后抑郁?

卒中后抑郁的发生非由单一因素导致,目前认为是神经生物学功能障碍和心理社会因素共同作用的结果。

在神经生物学层面:脑卒中发生后,脑组织遭受不同程度的损伤,引发神经炎症、单胺类神经递质(如5羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素)失衡以及下丘脑-垂体-肾上腺轴功能紊乱等,这些都是引发卒中后抑郁的主要原因。

在心理因素层面:身体功能和生活方式的突然改变,会让患者产生强烈的自卑心理,难以适应新的身体状况和生活节奏,最终导致抑郁发生。

四、卒中后抑郁会对我们的卒中患者产生哪些危害?

卒中后抑郁会严重阻碍康复锻炼的进程。患者长期处于情绪低落、缺乏动力的状态,会对康复训练产生抵触心理,不愿意积极配合治疗。这不仅会导致肢体功能恢复缓慢,还会使肌肉萎缩、关节挛缩等并发症的发生率明显升高。此外,抑郁患者由于自我评价较低,害怕在社交场合被他人嘲笑,所以会大幅减少社交活动,甚至拒绝社交。长此以往,他们的社交圈子会越来越小,孤独感也会进一步加重,形成恶性循环,难以重新融入社会,可能加重对家人的负担和社会的负担。

正由于卒中后抑郁的危害,我们需要早期识别与筛查,早诊断,早治疗将危害降到最低。

五、那如何早期识别卒中后抑郁呢?

患者健康问卷抑郁量表(patient health questionnaire-9,PHQ-9),是由美国印第安纳大学库尔特·克伦特(Kurt Kroenke)博士等人制定的一个简单、高效的抑郁自评工具。该量表是国际通用的抑郁检测量表,在不同人群中筛查抑郁患者具有良好的信效度。因此当患者自觉出现抑郁症状后,可通过此量表进行自我初步测评。

下面让我们看一下PHQ-9量表(表1)。

图2 版权图片 不授权转载

但请注意,此量表仅作为自我评价参考使用,不建议自我诊断。若有上述症状,还应至神经内科或精神专科就诊。

六、卒中后抑郁诊断后如何进行干预治疗呢?

1.卒中后抑郁的药物治疗

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)是目前治疗卒中后抑郁的一线药物,常见的代表药物有帕罗西汀、氟西汀、舍曲林、西酞普兰等。此外还有5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)如文拉法辛、去甲肾上腺素,以及特异性5-羟色胺能抗抑郁药(NaSSA)如米氮平。不过,无论使用哪种药物,都必须在医生的指导下进行。药物治疗应遵循个体化原则,从低剂量开始服用,然后逐渐增加至有效剂量,这样既能达到最佳的治疗效果,又能将副作用降到最低。

2.卒中后抑郁的非药物疗法

(1)早期康复锻炼:研究表明,无论患者是否合并情绪障碍,都能从康复治疗中获益。康复训练不仅可以帮助患者逐步恢复身体功能,提高生活自理能力,让他们重新找回对生活的掌控感,进而改善抑郁情绪。在康复训练过程中,患者需要与康复治疗师、其他患者进行互动和交流。在这个过程中,患者能够得到他人的支持、鼓励和帮助,感受到社会的关爱与温暖。与其他患者的交流,也能让他们产生共鸣,意识到自己并不孤单,还有许多人同样在经历着困难和挑战。这种社交互动和情感支持,有助于减轻患者的孤独感和无助感,从而改善情绪。

(2)生活方式调整:①规律作息,保持固定的上床睡觉和起床时间,保证充足的睡眠,有助于稳定身体的生物钟,改善精神状态。②健康饮食:均衡饮食,多摄入富含营养的食物,如蔬菜、水果、全谷物、鱼类、坚果等,减少高糖、高脂肪、高盐食物的摄入,避免过度饮酒和咖啡因。③社交支持:与亲朋好友保持密切的联系,参加社交活动或兴趣小组,分享感受,获得情感支持和理解,有助于缓解孤独感和抑郁情绪。比如,参加社区的绘画小组、读书俱乐部等,扩大社交圈子。

(3)认知行为疗法:这是一种应用广泛且效果显著的心理治疗方法,其核心原理基于认知、情绪和行为之间的紧密联系。对于卒中后抑郁患者而言,他们的认知-情绪-行为的链条出现了问题。患者常常会产生“我是家人的累赘”“我再也无法康复” 等负面、不合理的认知,这些认知会引发负面情绪,而负面情绪又会进一步影响患者的行为,使其变得更加消极。认知行为疗法的目标就是打破这种恶性循环,通过帮助患者识别并挑战那些不合理思维信念,引导他们用更积极、现实的思维方式取而代之。同时,鼓励患者增加社交活动、积极参与康复训练等,反过来强化积极的认知,从而形成一个良性循环。研究发现,无论是单独使用认知行为疗法,还是将其与药物治疗联合应用,都能有效改善卒中后抑郁症状。

图3 版权图片 不授权转载

总结

卒中后抑郁是脑卒中患者常见且不容忽视的问题,其成因涉及生理、心理和社会多个层面。个体化药物治疗和认知行为疗法等心理治疗方案,能有效改善患者的抑郁状态。这是一个需要持续关注和深入研究的领域。希望患者、家属和社会各界能够共同重视,积极采取有效的心理调节和治疗措施,别让 “情绪风暴” 在卒中后席卷患者生活,帮助患者战胜情绪障碍,重新拥抱美好的生活。

[1]MEDEIROS G C, ROY D, KONTOS N, et al. Post-stroke depression: A 2020 updated review [J]. Gen Hosp Psychiatry, 2020, 66:70-80.

[2]ZHANG T, WANG C, LIU L, et al. A prospective cohort study of the incidence and determinants of post-stroke depression among the mainland Chinese patients [J]. Neurol Res, 2013, 32(4): 347-352.

[3]VILLA R F, FERRARI F, MORETTI A. Post-stroke depression: Mechanisms and pharmacological treatment [J]. Pharmacol Ther, 2018, 184:131-144.

[4]LOONG C K, KENNETH N K C, PAULIN S T. Post-stroke depression: outcome following rehabilitation [J]. Aust N Z J Psychiatry, 1995, 29:609-614.

[5]WANG S-B, WANG Y-Y, ZHANG Q-E, et al. Cognitive behavioral therapy for post-stroke depression: A meta-analysis [J]. J Affect Disord, 2018, 235:589-596.

图文简介