为什么有些妈妈一直生男孩?极端高温或将导致510万中国人住院 | 科技周览

整理 | 周舒义、平生

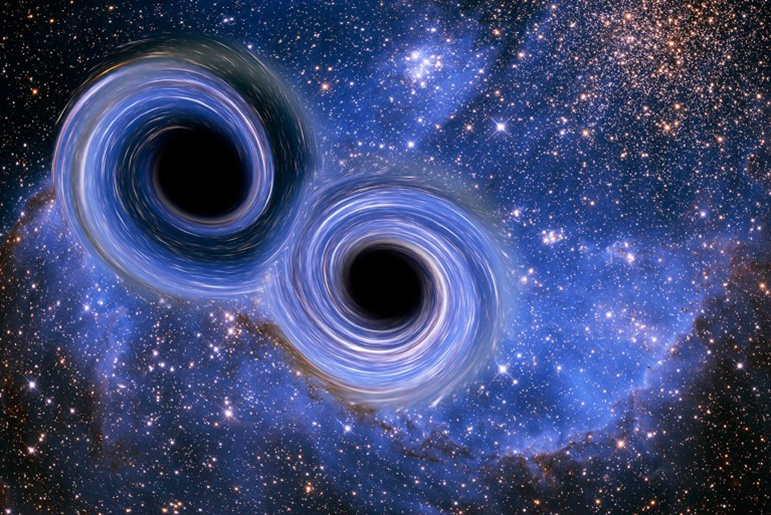

探测到迄今最大质量的黑洞合并事件

一个国际合作团队LIGO-Virgo-KAGRA合作组日前在英国格拉斯哥举行的国际广义相对论和引力会议上宣布,他们借助美国激光干涉仪引力波天文台(LIGO)探测到了迄今最大质量的黑洞碰撞合并事件,该发现对理解宇宙中黑洞的成长方式具有重要意义。

艺术家描绘的两个黑洞合并的景象,地球上可以通过碰撞产生的引力波探测到。| 图片来源:Victor de Schwanberg/SPL

据Nature新闻网站报道,自2015年LIGO首次探测到引力波以来,已观测到数百次黑洞或中子星合并事件。此次于2023年11月探测到的合并事件,是迄今观测到的最大规模合并。

通过对LIGO探测信号建模,科研人员计算出,这起被命名为GW231123的合并事件中,两个质量分别约为太阳质量100倍和140倍的黑洞合并,产生一个质量约为太阳质量225倍的黑洞。模型还显示,这两个黑洞自旋速度极快——大约每秒40次,接近爱因斯坦广义相对论预测的黑洞在保持稳定情况下能达到的极限。

黑洞按照质量可分为三类:几倍到100倍太阳质量的恒星级黑洞、星系中心百万倍太阳质量以上的超大质量黑洞和介于二者之间的中等质量黑洞。迄今已有足够证据证明恒星级黑洞和超大质量黑洞的存在,但中等质量黑洞却十分罕见。

LIGO捕捉到的大多数事件都涉及恒星级黑洞,它们被认为是大质量恒星以超新星爆发形式终结生命时形成的。但GW231123事件涉及的两个黑洞质量接近或超出了恒星级黑洞区间,其形成不能完全通过上述机制解释。

LIGO-Virgo-KAGRA合作组成员、英国加的夫大学物理学家马克·汉纳姆指出,一种可能的解释是,这两个黑洞是由早期较小的黑洞分级合并形成的,这种合并会增加黑洞的自旋速度和质量。(新华社)

如不采取措施,极端高温或将导致510万中国人住院

7月16日发表于Nature的一项建模研究指出,到2100年,中国因极端高温导致的额外住院人数可能将大幅增加,具体取决于温室气体排放情景。研究预测,若不采取任何适应措施,在高排放情景下,本世纪末全国因极端高温导致的超额住院人数将达到510万人,额外住院成本高达51.9亿美元(约合人民币372.5亿元)。

研究人员分析了2021年至2023年间中国301个城市超过7000家医院约7800万条住院记录,评估了气候敏感性疾病(CSD)住院情况与气温之间的历史关联。这些数据被用于在三种不同的碳排放情景下(低、中、高)预测未来至2100年的住院风险。极端高温导致的超额住院风险在三种情景下均预计会上升,而极端低温的影响则被认为微乎其微。

研究显示,基于2021–2023年的数据分析,中国西北部和西南部在极端气温下的住院风险显著较高,华东和华南等发达地区对极端气温的适应力更强,但极端天气仍对脆弱人群(如青少年儿童)有明显影响。高温影响下,甘肃省和四川省的住院风险最高,兰州、北京和武汉的青少年住院风险显著升高;低温影响下,中国北方和西部,包括东北地区、内蒙古、甘肃、新疆等地住院风险相对较高。值得注意的是,低温风险区域往往也属于高温风险区域,突出表现在西北和西南地区,意味着这些地区面临寒潮和热浪的双重挑战。

气候健康影响呈现出显著的南北差异。研究揭示了一个“孕产相关疾病(GRD)气温风险分界线”:北方城市在高温下的孕产疾病住院风险显著升高,而南方城市对严寒更为敏感。

伴随气候变化,研究预测极端炎热天气在未来大幅增加。在高排放路径SSP5-8.5下,到2100年全国年均极端高温日数预计超过120天。极端严寒事件则全国范围内减少,维持在较低频率。在当前气候适应力不变的假设下,全国额外住院人数到2100年可达约510万(高排放情景)。总体来看,中西部和南部城市在未来将承受更高的高温医疗风险,而东部沿海和东北部尽管极端热事件增加但相对风险仍低于内陆地区。

基于2022年中国城市平均住院成本,到2100年极端高温导致的全国额外住院成本将大幅增加,估算的额外成本在低排放情景(代表性浓度路径,SSP1-2.6)下约为5.54亿美元,在中等排放情景(SSP2-4.5)下为37.8亿美元,在高排放情景下为51.9亿美元。住院负担在全国范围内呈不均匀分布,人口较多且经济发展水平较高的地区,如北京、天津和河北,在极端高温时期面临相对较低的额外住院风险和负担。中高排放情景下,65岁以上老年人口的脆弱性,使华南和西南地区的医疗负担在中后期尤为沉重。

新研究强调了减缓气候变化和制定医疗卫生系统适应策略以保护脆弱人群的紧迫性,同时需考虑城市地理位置、极端温度、人口群体和碳排放发展路径的差异。

首次观测到重子CP破坏

当地时间3月24日,欧洲核子研究中心(CERN)在第59届国际电弱相互作用和统一理论会议上宣布,大型强子对撞机底夸克实验(LHCb)合作组首次在重子衰变中观测到电荷共轭-宇称联合变换对称性破坏(CP破坏)现象。7月16日,相关论文在Nature正式发表。这一结果有助于我们进一步认知宇宙演化过程,被视为人类探索基本对称性破坏历程中一座新的里程碑。

138亿年前的宇宙大爆炸本应产生等量的正物质与反物质,然而如今的可观测宇宙几乎完全由正物质主导。这一谜题的核心可能在于正反粒子行为的细微差异,即CP对称性破坏。这一效应被物理学标准模型预测,60多年前已在介子(由一对正反夸克组成)中观测到,但在重子(由三个夸克组成)中一直难觅踪迹。

在本项研究中,研究团队在底重子到质子、奇异介子和正反π介子的四体衰变中确认了正反底重子衰变率的差异,显著性水平达到5.2倍标准差,从而首次证实了重子系统的CP破坏。研究者表示,尽管这种破坏已得到预测,也不会解决大爆炸正物质-反物质不平衡问题,但实验性地揭示其细节带来了重要线索,不仅验证了标准模型的预言,更为探索超越标准模型的新物理开辟了新路径。

想减肥,“管住嘴”比“迈开腿”更重要

全球已有超过10亿人受肥胖症困扰,这通常被归咎于热量摄入过多和体育活动过少,但哪个因素的影响更大呢?一项7月14日发表于PNAS的跨国比较研究发现,肥胖率居高不下,90%以上可以用“吃得太多”来解释,而非“动得太少”。

杜克大学进化人类学家Herman Pontzer领导团队,收集了六大洲34个群体4213名成年人的能量代谢数据,这些群体的生活方式和经济状况各异,包括狩猎采集、游牧、农耕和工业化人群。受试者先饮用含有稳定同位素的“重水”,当人体燃烧热量时,饮用水中的一些氧原子会被用于生成呼出的二氧化碳。研究人员在受试者饮用标记水几天后测量其尿液中的重氢含量,由此估算有多少氧被代谢生成二氧化碳,进而推算出受试者消耗了多少能量。再扣除基础代谢(呼吸、体温调节等)和消化成本,就能得到与身体活动直接相关的热量支出。

对年龄与体型等因素进行校正后,他们发现经济越发达的地区,人们的总能量消耗越低。不过各人群之间的差异幅度其实不大,且变异性很高。这种下降主要源于基础能量消耗(BEE)较低,而非身体活动水平不足。此前研究表明,工业化程度较低的社会群体可能拥有更高的基础代谢水平,因为他们接触到的病原体更多,免疫活动更旺盛。

总体而言,总能量消耗的差异只能解释经济发展-肥胖关联的约10%。研究人员由此推断,其余90%的“罪魁祸首”应当是过量的能量摄入。由于缺乏参与者饮食数据,研究无法确切找出经济发达社会中饮食结构导致肥胖率更高的原因,不过他们确实观察到,平均而言,食用更多高热量、超加工食品的人群体脂率更高。作者强调,相关机制还需要进一步研究,并补充说研究结果并未否定运动的重要性。“体育活动对健康绝对有益,只是它对总能量消耗的影响可能没有人们此前想象的那么大。”

未参与研究的阿肯色医科大学生物统计学家安德鲁·布朗表示,这项研究的方法虽然有趣,但依赖于“层层叠加的假设”。“体力活动的微小变化很可能对能量摄入本身产生巨大的影响。”伊利诺伊大学芝加哥分校流行病学家Vanessa Oddo也提醒说,这项研究依赖计算机模型、一次性观测以及对身体活动和饮食的间接测量,因此并不足以精确追溯肥胖流行的具体成因。

为什么有些妈妈一直生男孩,有些一直生女孩?

在大多数情况下,婴儿出生性别被视为抛硬币般的随机事件。然而一项7月18日发表于Science Advances的研究指出,某些母亲似乎天生就更容易生某一性别的孩子,而且这种倾向会随着首次怀孕年龄和子女数量的增加而放大。论文作者、哈佛大学公共卫生学院流行病学家Jorge Chavarro说:“如果你姐姐连生四个女儿没有儿子,这很可能不是巧合。”

研究团队从“护士健康研究”(Nurses' Health Study)调取数据,该队列是美国一项持续数十年的研究项目,主要研究女性慢性病的风险因素。研究团队统计了1956年至2015年间至少育有两个孩子的58007名女性,共计146064例活产记录。结果发现,各家庭子女性别比例与50∶50的理论预期存在偏差,这意味着部分女性可能存在生育某一性别孩子的生物学倾向。

无论家庭最终有几个孩子,首次生育年龄超过28岁的女性,其子女全部是男孩或全部是女孩的几率,比首次生育年龄低于23岁的女性高13%。

随后,研究人员分析了队列中7000多名女性的全基因组。他们发现,全部生女孩的女性往往在10号染色体上的NSUN6基因携带特定变异,而全部生男孩的女性倾向于在18号染色体上的TSHZ1基因携带特定变异。NSUN6参与蛋白质合成,而TSHZ1被认为与嗅觉有关,目前尚不清楚这两个基因在生殖过程中发挥何种作用。

作者承认研究存在一定局限性,参与者主要为居住在美国的白人护士,文化与职业同质性限制了研究结论外推;此外缺乏父亲信息,无法评估精子因素。其他专家也对研究提出质疑,昆士兰大学遗传学家布伦丹·齐茨奇(Brendan Zietsch)在2020年对470万瑞典新生儿进行的研究中,并未发现性别比例偏向的迹象,他称这项新研究“不可靠”。

2024年的一项研究支持了新研究的结论——10号染色体上一个与精子形成及受精过程有关的基因,哪怕只有一个位点发生突变,也会导致生女孩的概率增加10%。不过2024年研究的作者提醒,对这两项研究应谨慎解读,参与者大多为欧洲血统,可能无法完全代表全球遗传多样性。

此外,性别偏向不仅仅是一个生物学问题,它还与文化息息相关。例如,有些家庭会在“儿女双全”后才停止生育(coupon collection)。为排除这类行为带来的影响,研究作者在统计时剔除了每个家庭的最后一个孩子。即便如此,仍出现了偏差:在纳入分析的两孩家庭中,近53%是“一儿一女”,高于随机概率所预期的水平。

平台很重要:生命科学家50%的科研产出归功于所在机构

据科学新闻(Science News)报道,美国国家经济研究局(NBER)本月发布的一篇工作论文指出,科学家所在的科研机构对于他们的研究产出至关重要,对生命科学家出版记录的追踪分析表明,机构对产出的影响占比超过50%。

加州大学伯克利分校经济学家卡罗琳·斯坦(Carolyn Stein,未参与新研究)表示,这种效应很容易想象,“平台更好,效率自然也会更高。”但平台的影响之大令人震惊——“科学研究中运气和路径依赖所起的作用,可能超出了我的预想。”

该研究纳入约30万名在1945年至2023年间发表过论文的美国生命科学家,追踪分析他们在Cell、Nature和Science等15种期刊上的发表记录。波士顿地区的研究人员拥有最高的产出效率,他们每年在顶尖期刊上发表的论文数量是许多其他地区研究人员的两到三倍。研究特别关注了3.8万名曾经“跳槽”,且“跳槽”前后均有发表记录的“流动学者”。分析表明,科研人员从“低效”机构转移到“高效”机构之后,科研产出显著提升。约50%-60%的研究者产出归功于所在机构,而非个人特质。近2/3的机构效应来自顶尖5%的“明星”科学家。

新研究未能详细讨论是哪些制度特征导致了机构效应的差别,可能因素包括科研资源、设备条件、研究生数量等。2022年发表于Science Advances的一篇论文中指出,在那些合作、合著为常态的领域,“大牛”之所以科研高产,很大程度上是因为他们领导着更大的实验室团队。科罗拉多大学博尔德分校计算机科学家、2022年研究作者亚伦·克劳塞特(Aaron Clauset)表示:“真正提升教授科研产出的是这些劳动力,而不是他们自身的内在特质。”

这篇论文也激起了关于如何分配拨款的政策讨论。资助者应该追求产出最大化,将资金集中在少数精英机构,还是站在普惠立场,更广泛地分配拨款?论文指出,如果资助机构在两个科研能力相当的候选人之间,选择资助高产出机构的研究者,可能会多获得50%的研究成果。另一方面,佛蒙特大学副校长柯克·多姆布罗夫斯基(Kirk Dombrowski)表示,“这些机构有能力让研究人员更加高效……是因为它们在过去几十年里获得了大量的支持。”不成比例地向这些机构倾斜资源,只会“反映并延续造成差距的历史不平等”。

鱼类悬停在水中其实很“费劲”

一项近日发表于PNAS的研究发现,鱼类悬停在水中时并不像看起来那般轻松,而是要消耗不少能量。这一发现为设计灵活的水下机器人提供了新思路。

科学界长期以来认为鱼类悬停在水中是一种类似休息的状态,但研究人员通过实验发现,鱼类在悬停时消耗的能量几乎是静止休息(即鱼类靠着水底支撑重量)时的2倍,这是因为它们需要不断划动鱼鳍以维持身体稳定。

作者对13种带鱼鳔的鱼进行了实验。他们将每条鱼放入一个专门设计的水箱中,记录它们在主动悬停和静止休息时的氧气消耗情况。在鱼悬停时用高速摄像机拍摄它们,以捕捉每条鱼鳍的运动方式及划动频率。

研究人员还对每条鱼的形态进行了测量,特别是鱼的重心与浮心(与鱼鳔的位置和形状有关)间的距离,以量化鱼类的稳定性水平。

结果发现,尽管鱼鳔产生的浮力能让鱼类几乎处于“失重”状态,但重心与浮心不重合会导致鱼类身体倾斜或翻滚,这迫使它们必须持续划动鳍来维持姿态。重心与浮心距离越大的鱼种,在悬停时消耗的能量也越多,这表明对抗不稳定性是悬停耗能的一个关键因素。

此外,鱼类的体形和胸鳍位置也会影响其悬停效率。细长的鱼类悬停效率较低,反之则悬停效率更高。胸鳍位置更靠后的鱼在悬停时一般耗能更少,研究人员认为这可能与杠杆效应更好有关。

研究人员表示,这些发现可用于设计水下机器人和其他设备。以往水下机器人的设计倾向于追求高度稳定的紧凑形状,但就像鱼类一样,更稳定的形状往往意味着更差的机动性。如果想让水下机器人能在狭小空间中灵活穿梭,可以设计成“不稳定”的构型,由系统不断调节。(新华社)

“闻一闻”就能诊断细菌感染和耐药性

一个由工程师、微生物学家和机器学习专家组成的团队提出,通过开发类似呼气测试仪的微型传感器,有望“嗅出”细菌感染并检测体液中的耐药菌,提供经济高效的快速诊断方式,从而改善治疗方案并助力对抗耐药性问题。相关论文7月2日发表于Cell Biomaterials。

“耐药菌问题的产生与恶化,很大程度上与缺乏快速诊断手段有关。”文章通讯作者、苏黎世联邦理工学院机械与流程工程师Andreas Güntner说。“我们的设想是用一种简单的测试来取代传统的实验室分析。传统的实验室分析通常需要花费数小时、数天,有时甚至是数周的时间,而新测试可以在几秒到几分钟内得出结果。”

历史上,医生曾通过嗅觉来诊断细菌感染。例如,铜绿假单胞菌感染会散发出一种甜美的葡萄般的气味,而梭状芽孢杆菌感染则会散发出一种恶臭的腐臭味。这些气味是由微生物和其他生物体释放的挥发性有机化合物(VOC)引起的,这些微小分子通常带有独特的气味。研究人员提议,可以开发化学传感器来检测血液、尿液、粪便和痰液等体液中的细菌相关的VOC,而不是像以往那样依靠人的嗅觉。类似的技术已被用于检测酒精和空气污染物等。

即使在同一菌种内,不同菌株的细菌也会释放出不同组合或浓度的VOC。作者指出,正因为如此,这些传感器可用于识别由耐药细菌引起的感染。这一概念已在实验室得到验证——先前的一项研究表明,VOC特征可用于区分耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和非耐药菌株。然而,要开发出可用于临床实践的传感器,还需要进行更多研究。

由于细菌释放的VOC浓度极低,因此开发合适的传感器颇具挑战性。“想象一下,你有一个房间里有10亿个小球,除了一个红球外,其他都是蓝色的。”Güntner说,“为了区分不同类型的细菌,你必须能够在几秒钟内识别并将这种情况与有3或4个红球的情况区分开来。”

研究人员表示,机器学习算法将在指导传感器设计方面发挥重要作用。“机器学习对于识别能够区分不同类型细菌的最小VOC组合至关重要,并能提供有关抗菌药物耐药性和毒力的信息。”Güntner说道。

一旦开发出来,这种传感器将提供一种快速、便携的细菌感染诊断方法,无需大量培训即可使用。“总体目标是将VOC分析的科学进展转化为可用于日常医疗实践的实用、可靠的工具,我们希望这最终能改善患者预后并支持抗生素管理。”Güntner说。

注:本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷。

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

图文简介