进化论的“进化”:拉马克与表观遗传学

提到进化论,大家一定会想到达尔文。没错,现代生物进化理论的确是以达尔文的“自然选择学说”为核心建立的。但在达尔文之前,还有一位学者提出了进化理论,他就是拉马克。

让-巴蒂斯特·拉马克。图源:Wikipedia

拉马克和他的进化理论

拉马克(1744-1829)是法国著名博物学家,撰写过《法国植物志》、《活体组织研究》、《动物哲学》和《无脊椎动物自然史》等多部专业书籍。拉马克家境贫寒,并没有接受过系统的教育,而是十几岁就去参军打仗了。但是他的兴趣非常广泛,在退伍之后开始学习植物学,并得到了著名学者布丰的赏识,从而加入了皇家自然历史博物馆植物部。法国大革命爆发后,拉马克又被任命为动物学教授,开始转而研究动物学。拉马克在动物学领域也颇有建树,首次把动物分为脊椎动物和无脊椎动物,并在1783年被任命为法国科学院院士。

在拉马克时期,包括众多学者在内,人们对于生物的普遍的认知是“神创论”和“物种不变论”。也就是各种生物都是由神创造出来的,并且自诞生后形态不会发生变化,无法“变成”其他的物种。但拉马克在整理分类手头的无脊椎动物化石时,发现了一些变化趋势。他开始认识到,当前的生物可能是由更古老的生物缓慢变化而来的,只不过人的寿命有限,很难在一生中观察到这种变化。

1809年,拉马克发表了《动物哲学》,系统地阐述了他的进化理论,其核心观点被总结为“拉马克学说”:

所有的生物都是由更古老的生物进化而来,生物进化的趋势是由低等到高等,由简单到复杂。

各种生物的适应性特征(变异)是在进化中逐渐形成的,形成的机制是“用进废退”和“获得性遗传”。

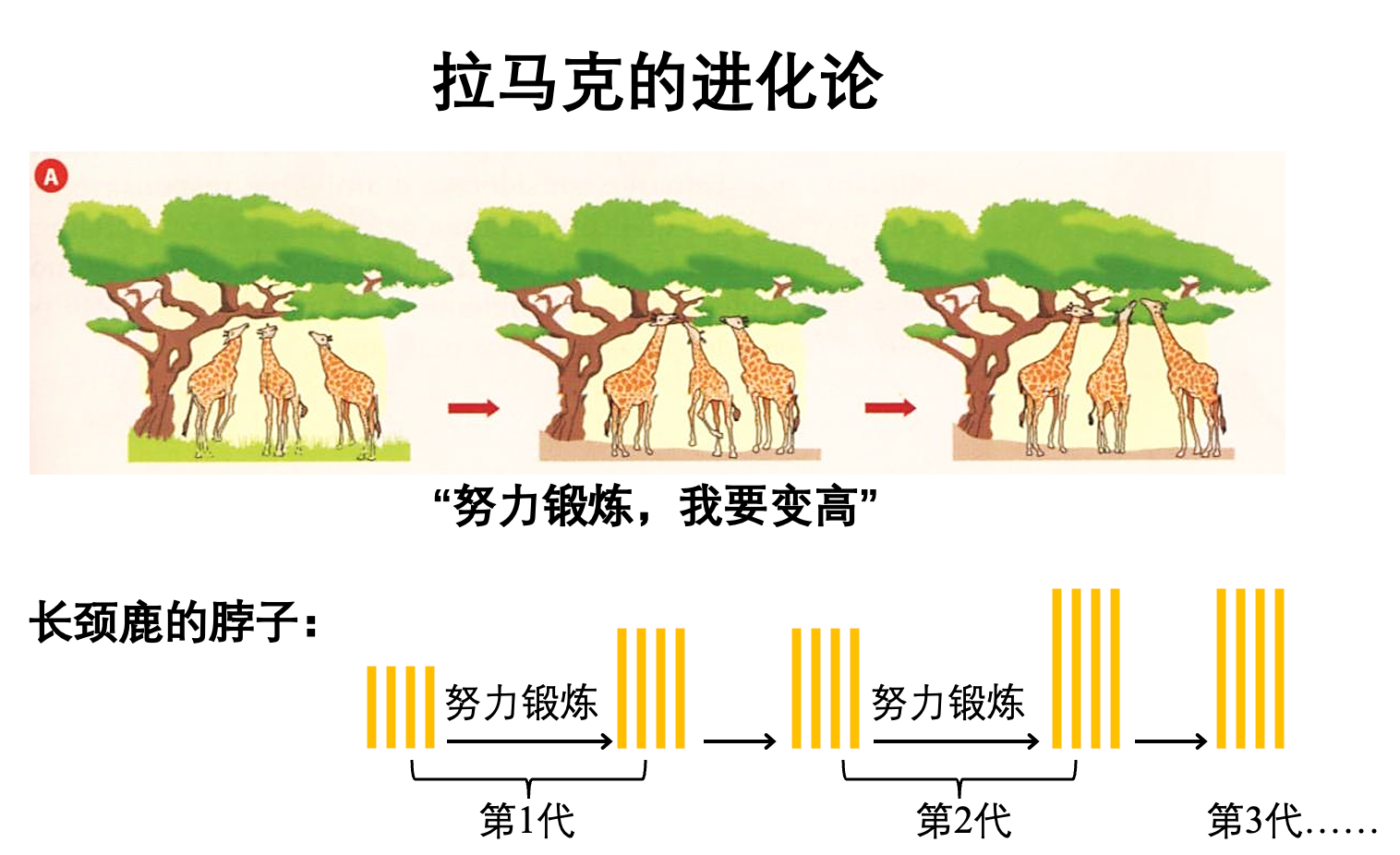

用进废退:当环境变化时,生物具有主观适应能力,会选择“使用”或“不使用”某种器官。某种器官用得越多,就会越发达,比如食蚁兽细长的舌头是长时间主动舔食蚂蚁的结果;长颈鹿长长的脖子是主动吃高处树叶的结果。而器官如果长期不使用,就会造成形态上的退化,比如鼹鼠长期生活在地下,视觉派不上用场,眼睛就会萎缩直至退化。

获得性遗传:生物因用进废退而获得的性状,能够遗传给后代。

简单来说,就是拉马克认为,当环境发生变化时,动物会通过“主观意志”产生“定向”(非随机)有利变异,并将变异性状遗传给后代。

拉马克对长颈鹿脖子进化的解释。图源:改编自参考文献[5]

拉马克学说的意义与局限

拉马克学说否定了神创论与物种不变论,第一次提出了生物进化的思想,系统解释了生物适应性特征的形成过程,具有非常大的进步意义,早于达尔文的《物种起源》50年。但是,他的学说在当时并没有得到重视,并受到了来自教会的严重打压。然而拉马克并没有向宗教势力低头,始终坚持捍卫自己的科学观点。在《动物哲学》发表不久后,他就离开了法国科学院,在贫穷和疾病中依然投身于学术研究,于1829年去世。

在现在看来,拉马克的用进废退和获得性遗传存在明显的局限性:他过度放大了生物的主观意志,认为生物是靠主观意志定向进化的;也夸大了“环境”对生物后代性状的影响,认为可遗传变异的来源都是环境改变驱使下的用进废退。我们在实际生活中也能想到很多反例,比如健美运动员通过长期训练,获得了异常发达的肌肉,但是他们的后代一定不能不做训练、直接通过遗传获得同样发达的肌肉。

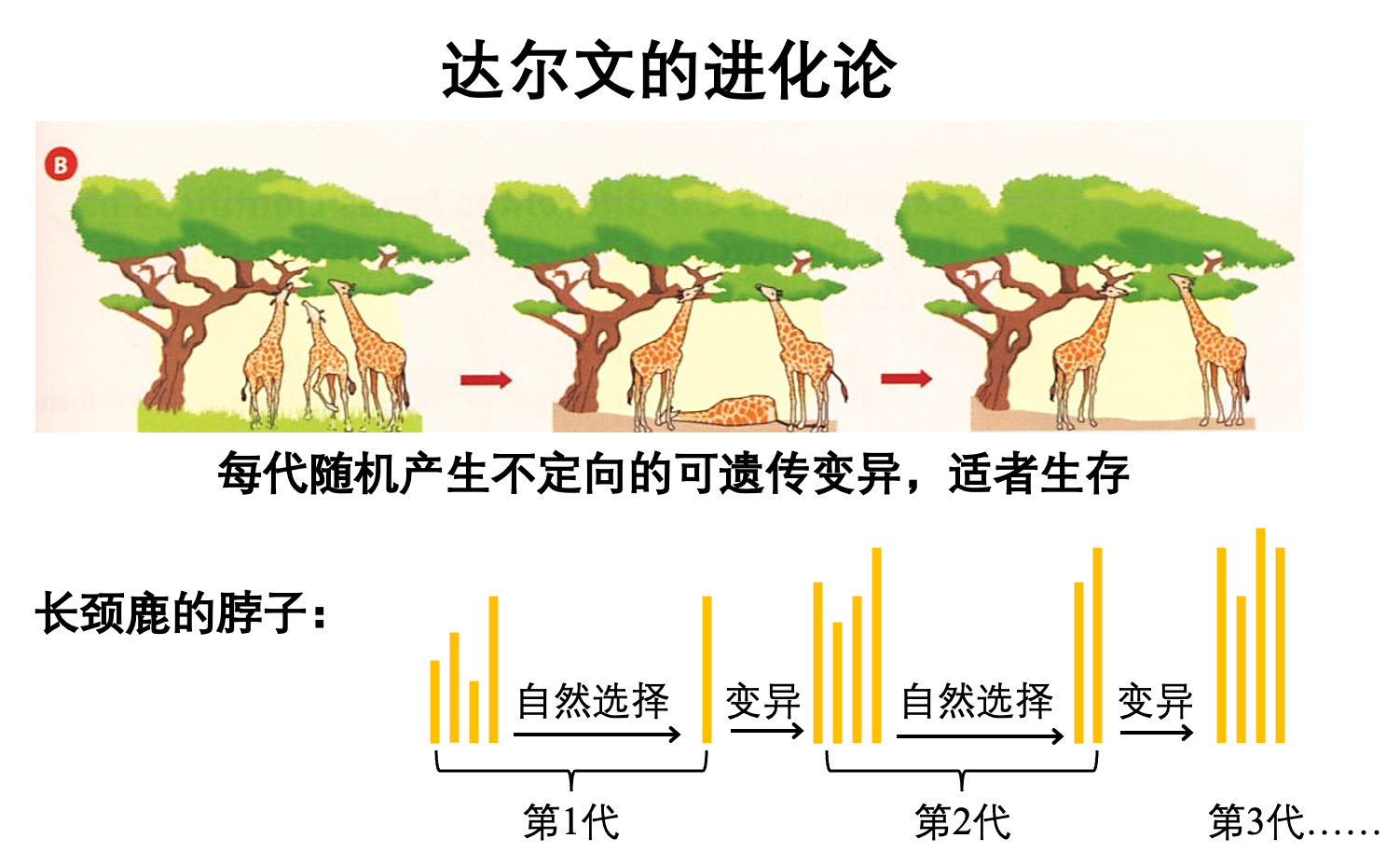

达尔文的自然选择学说则完善了这一点,对适应性特征的来源进行了更科学的解释:生物具有过度繁殖的倾向,每代个体都会随机产生“不定向”的可遗传变异;而生存资源是有限的,不同个体的存活几率不同,那些具有有利变异的个体,生存和繁殖机会更大;由此一来,有利变异逐代积累,具有这些变异的个体越来越多,形成具有新的适应特征的生物新类型。也就是说,生物先随机变异,然后其对应的性状受到自然环境的选择作用,结果就是适者生存。

达尔文对长颈鹿脖子进化的解释。图源:改编自参考文献[5]

拉马克学说的部分“现代复活”——表观遗传学

拉马克和达尔文对变异的解释都停留在性状水平,现代生物进化理论则深入到了分子水平。经典遗传学表明,可遗传变异的来源是突变(基因突变、染色体变异)和重组(基因重组),也就是遗传物质(主要是DNA)发生改变或重新组合。比如生殖细胞在分裂的时候可能发生错误,导致DNA碱基序列改变,那么这种改变就能遗传给后代,从而影响后代性状;正常产生配子的过程中,非同源染色体随机组合,导致后代可以具有更多种基因组合类型,性状更加丰富。环境虽然可以使生物做出适应性反应,但往往不会遗传给后代(除非诱导了突变)。而“表观遗传学”的出现让人们意识到,环境对生物的性状可以产生更深刻的影响。

表观遗传学是近几十年开始发展起来的一门新学科,指的是生物DNA碱基序列不变,但是基因“表达”和性状发生“可遗传变化”的现象。研究表明,DNA和蛋白质存在大量的“后天修饰”。比如DNA上的碱基可以添加一个“甲基”,发生“甲基化”修饰;与DNA缠绕形成染色体的组蛋白,其上的氨基酸可以添加一个“乙酰基”,发生“乙酰化”修饰等等。这些修饰能够使基因表达的难易程度发生改变,从而在不改变DNA序列的情况下改变性状。

而某些环境因素虽然无法影响DNA序列,但可以通过改变DNA或蛋白质的修饰水平等来改变基因的表达情况,并且这种变化可以遗传给后代,从而改变后代的性状。比如,在果蝇中,父代高糖饮食能通过甲基化修饰水平的改变影响后代甘油三酯水平;在小鼠中,电击诱导的恐惧记忆可以通过精子遗传3代;人类双亲的不良饮食习惯也可以通过表观遗传修饰导致后代出现代谢性疾病。

胞嘧啶(DNA的一种碱基)的甲基化修饰。图源:Wikipedia

也就是说,表观遗传证明生物体的环境“经验”可以影响后代的性状,因此被一些人视为拉马克学说的一种潜在支持。但以往的大多数相关研究并未提供强有力的证据将环境诱导与可遗传变化联系起来。直到2025年,中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风院士团队发现,低温可以诱导水稻降低DNA甲基转移酶基因MET1b的表达,引发DNA特定区域(ACT1启动子)甲基化水平降低,从而激活耐寒基因ACT1表达,赋予水稻耐寒的特性。经检测,这些耐寒水稻的基因组DNA碱基序列没有产生与耐寒有关的变化,并且DNA甲基化水平的改变可在常温环境下稳定遗传至少5代。

与经典遗传学不同的是,该项研究发现生物可应对环境产生非随机的可遗传变异,从分子水平上部分支持了获得性遗传。但表观遗传学仍然与拉马克的进化论存在明显冲突。首先,表观修饰的改变是由环境变化导致的分子水平响应,而非个体通过主观意志控制的。其次,绝大多数表观遗传效应在传递几代后会逐渐消失,缺乏稳定性。最后,表观遗传并不否认自然选择的作用,可以看做是自然选择的补充:除了DNA碱基序列上的改变,生物还可以通过表观遗传获得新的性状,为自然选择提供了更多材料,那些有利的表观遗传性状有更多机会存活并产生后代。

拉马克学说曾被视为进化论的“错误答案”,但如今表观遗传学正在为达尔文和拉马克搭建对话的桥梁。科学的进步往往并不是简单的对错更替,而是不断用新证据重新诠释旧假说的智慧循环。进化论本身,仍在不断“进化”。

参考文献:

[1] Song, X., Tang, S., Liu, H., Meng, Y., Luo, H., Wang, B., Hou, X. L., Yan, B., Yang, C., Guo, Z., Wang, L., Jiang, S., Deng, X., & Cao, X. (2025). Inheritance of acquired adaptive cold tolerance in rice through DNA methylation. Cell, S0092-8674(25)00506-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.04.036

[2] Webster, A. K., & Phillips, P. C. (2025). Epigenetics and individuality: from concepts to causality across timescales. Nature reviews. Genetics, 26(6), 406–423. https://doi.org/10.1038/s41576-024-00804-z

[3] Zhao, T. & Qian, W. (2025). Can the Environment Directly Rewrite Inheritance? Modern Agriculture, 3: e70016. https://doi.org/10.1002/moda.70016

[4] https://www.britannica.com/biography/Jean-Baptiste-Lamarck

[5] https://andaresdelaciencia.com/2017/06/17/lamarck-darwin-y-la-jirafa-un-conflicto-que-nunca-existio/

策划制作

作者:陈一欧 科普作者

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任河北省科普作家协会副理事长,河北省科普文创专业委员会副主任委员,河北省科技馆建设与发展专家,中国科普作家协会会员,中国解剖学会科普分会常务委员,中华医学会医史分会委员。

刘志瑾 首都师范大学生命科学学院教授 中国动物学会会员

图文简介