守护“生命线”:动静脉内瘘的护理指南——一位透析患者的真实故事与科学建议

作者:马青燕 航天中心医院

李克佳 航天中心医院 副主任护师

审核:肖跃飞 航天中心医院 主任医师 中国医师协会肾脏病专业委员会委员

“医生,这个手术会不会很疼?”“内瘘到底有什么用?”这是许多即将接受动静脉内瘘手术的肾友最常见的疑问。今天,我们通过一位患者的真实经历,带您深入了解这条关乎透析患者生存质量的“生命线”。

王叔叔是一位慢性肾病患者,需通过血液透析维持生命。当医生建议他行动静脉内瘘手术时,他心中充满恐惧和疑惑。通过参加一场专门的内瘘知识科普课,他不仅消除了顾虑,术后两年内瘘功能良好,未发生任何并发症。这背后,离不开科学的护理知识。

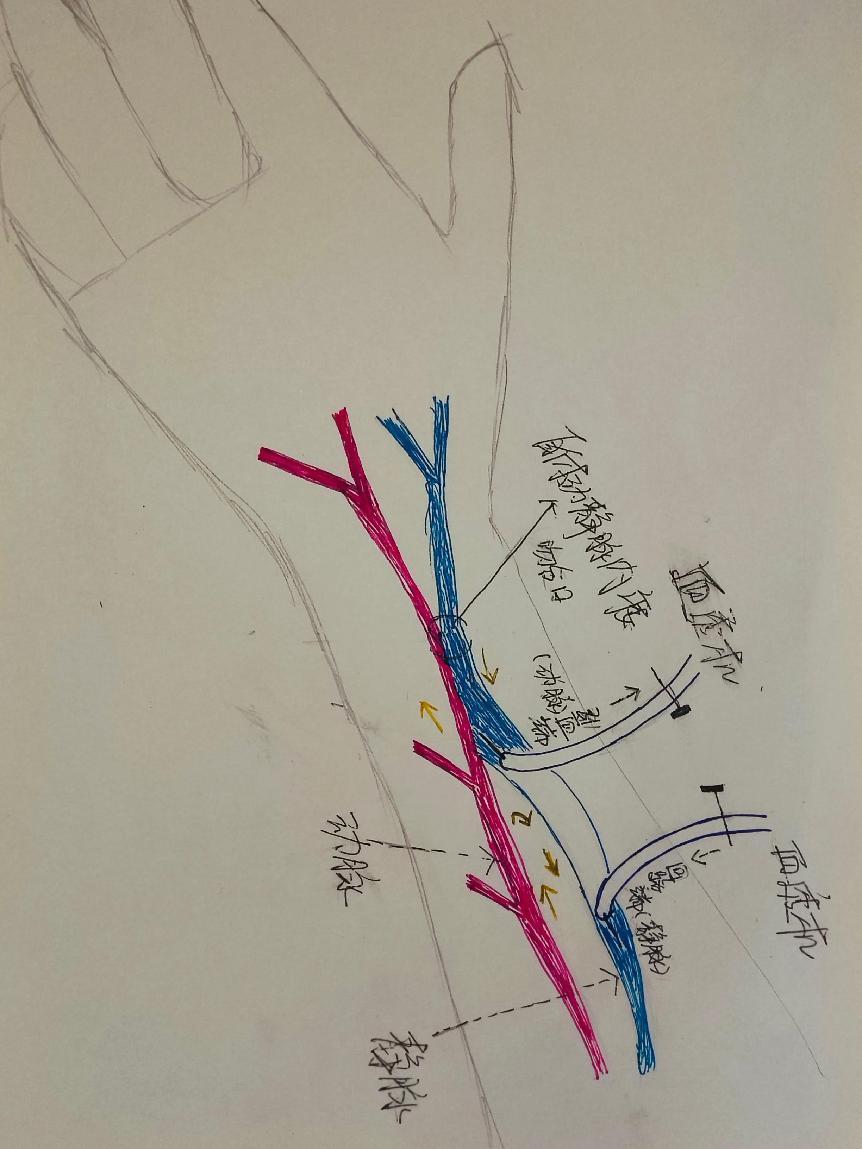

一、什么是动静脉内瘘?

动静脉内瘘(Arteriovenous Fistula, AVF)是血液透析患者的“生命通道”。医生通过手术将患者手腕处的桡动脉和头静脉吻合,形成一条高流量的血管通路。动脉血的冲击使静脉血管逐渐扩张、增厚,最终成为能够耐受反复穿刺的“成熟内瘘”。

图1 版权图片 不授权转载

二、为何选择内瘘?

相较于其他透析通路(如中心静脉导管),内瘘具有显著优势:

并发症少:感染、血栓形成的风险低;

使用寿命长:维护得当可长期使用;

透析效率高:血流量稳定,能充分清除毒素。

三、术后护理:观察与维护的“三部曲”

第一步:术后24小时观察要点

1. 看敷料:检查包扎处有无渗血或肿胀;

2. 摸震颤:手指轻触内瘘部位,感受血管震颤(正常为持续性震动);

3. 听杂音:用听诊器贴近皮肤,正常内瘘会发出“呼呼”的吹风样杂音。

若震颤或杂音消失,需立即就医,警惕血栓形成。

图2 版权图片 不授权转载

第二步:术后恢复期维护指南

保暖防痉挛:保持环境温度20~25℃,避免寒冷刺激导致血管收缩;

抬高患肢:手臂抬高30°~50°,促进静脉回流,减轻水肿;

图3 版权图片 不授权转载

图3 版权图片 不授权转载

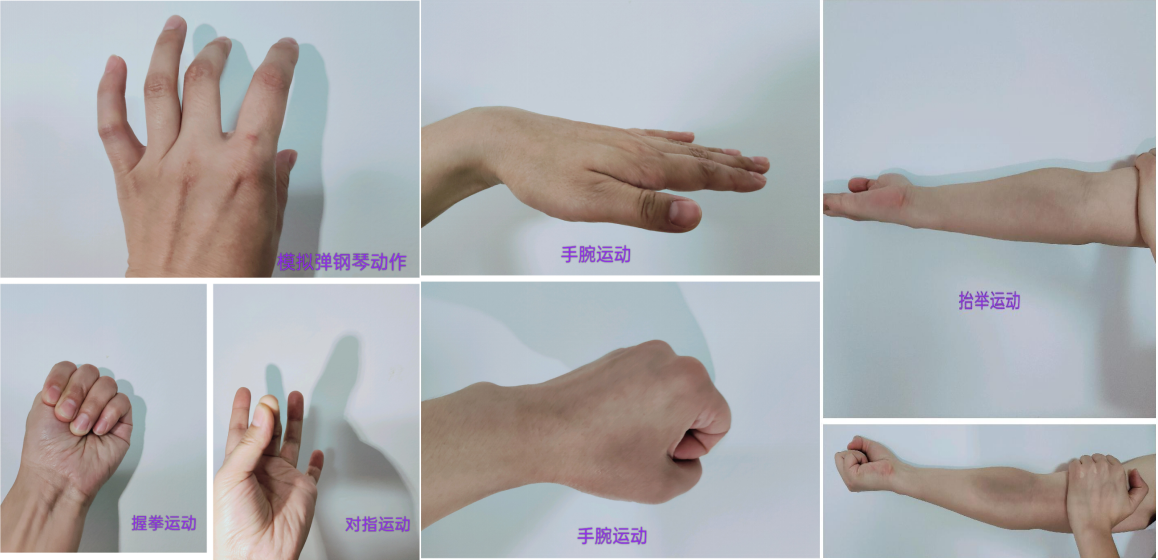

3. 循序渐进运动:

术后24小时:无渗血后开始“对指运动”“握拳运动”,每次3~5分钟,每日3次;

术后3~7天:进行手腕悬空抬落(掌心向下)、缓慢握拳屈肘(掌心向上),每日3~5次;

术后7~10天:健侧手辅助患侧手臂做抬举运动,逐步恢复关节活动。

图4 版权图片 不授权转载

四、日常护理的“五要”“五不要”

“五要”原则

保持清洁:每日用温水清洁内瘘侧手臂,避免感染;

自我监测:坚持“一看、二摸、三听”,发现异常及时就医;

定期检查:每月复查血管超声,评估内瘘功能;

适度锻炼:坚持握力球训练,促进血管扩张;

5. 正确止血:透析后按压穿刺点15~20分钟,力度适中。

“五不要”禁忌

避免在内瘘侧手臂测血压、输液或抽血;

避免衣袖过紧或佩戴首饰、手表;

睡眠时勿压迫内瘘侧肢体;

禁止提重物(超过5公斤);

远离高温或低温环境,防止血管损伤。

五、特殊情况处理:内瘘成熟不良的解决方案

若术后6~8周内瘘仍未成熟(血管直径<6mm、血流量<600ml/min),可采取以下干预措施:

物理治疗:神经肌肉电刺激促进血管扩张;

远红外照射:改善局部血液循环,加速血管重塑;

药物辅助:在医生指导下使用抗凝或扩血管药物。

六、案例启示:科学护理是关键

王叔叔的经历证明,充分的知识储备和规范的护理能显著提升内瘘寿命。术后他坚持每日监测、定期锻炼,并避免一切禁忌行为。两年间,他的内瘘血流量始终稳定在800ml/min以上,透析充分性指标达标,生活质量显著改善。

七、结语:珍惜生命通道,拥抱健康生活

动静脉内瘘是透析患者赖以生存的“生命线”,其功能直接影响治疗效果和生存期。通过科学的术后护理、严格的日常维护以及及时的问题处理,每一位患者都能像王叔叔一样,让这条“生命通道”畅通无阻。请牢记:保护内瘘,就是守护生命!

参考文献

[1]中国医院协会血液净化中心分会血管通路工作组.中国血液透析用血管通路专家共识(第2版)[J].中国血液净化,2019,18(6):365-381.

[2]Charmaine E Lok, Thomas S Huber, Timmy Lee,et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Vascular Access: 2019 Update[J]. Am J Kidney Dis.2020 ,75(4 Suppl 2):S1-S164.

图文简介