别让“失足”成为千古恨——崴脚后的急救与康复

作者:陈 静 新疆医科大学第一附属医院 主治医师

审核:杨晓萍 新疆医科大学第一附属医院 副主任医师

崴脚,这个看似不起眼的运动小插曲,实则可能隐藏着大麻烦。若不妥善处理,可能导致长期慢性疼痛或习惯性扭伤。为避免“失足”成为千古恨,我们需要深入了解崴脚后的急救与康复知识。

一、崴脚后的急救

(一) 制动:稳住,别慌!

崴脚后,第一时间要做的就是“稳住”局面。即便没有骨折,也需立即停止活动,就地休息(避免不必要的移动),避免踝关节进一步受力而加重损伤。“制动”是此时的首要任务。

(二) 加压:给肿胀“刹车”

迅速用弹力绷带或干净的布条,从足部远端开始,由下向上螺旋式缠绕加压,直至小腿中段下方(如图1)。注意绷带松紧适度,过紧可能影响血液循环。若无绷带或布条,系紧鞋带也可起到一定的加压作用。加压包扎有助于减少出血和肿胀,为脚踝肿胀按下“刹车”。

图1 绷带缠绕加压

版权图片 不授权转载

(三) 冰敷:给疼痛“降温”

尽快用毛巾包裹冰袋或冰块,敷于受伤部位。每次冰敷15~20分钟,间隔2小时左右可重复进行,伤后24~48小时内使用效果较好。冰敷能有效收缩血管,减轻肿胀和疼痛。

(四) 抬高:让血液“回流”

在休息或睡眠时,尽量将受伤的脚抬高,最好高于心脏水平(如图2)。这有助于促进静脉血液和淋巴液回流,减轻肿胀和疼痛。

图2 垫高患肢

版权图片 不授权转载

(五) 止痛:适度缓解,但别依赖

若疼痛剧烈,可在医生指导下,适量使用非处方止痛药(如对乙酰氨基酚或布洛芬)缓解。但请注意,这只是暂时的对症处理,不应过度依赖。

二、崴脚后的康复指南

(一) 崴脚后康复的必要性

崴脚后的康复锻炼对于恢复关节功能、减少后遗症至关重要。正确的康复锻炼不仅能加速组织愈合,还能有效预防肌肉萎缩、关节僵硬等问题,降低习惯性扭伤的风险。

(二) 崴脚后康复的时机及要点

1. 急性期(受伤后1~7天):参照“崴脚后的急救”部分处理,以休息(Rest)、冰敷(Ice)、加压(Compression)、抬高(Elevation)为主,即RICE原则。切忌热敷及使用活血化瘀药物,以免加重肿胀和出血。在疼痛可控前提下,可进行轻微的脚趾屈伸活动,促进血液循环。

2. 亚急性期(受伤后1周至数周):随着急性炎症减轻,可逐渐增加非负重状态下的关节活动度练习,如踝关节的轻柔屈伸、旋转(如图3),以及脚趾抓握毛巾练习(如图4)等。可在医生指导下进行热敷等物理治疗,促进水肿吸收和血液循环。

3. 恢复期(数周至数月):当疼痛和肿胀基本消退时,可开始进行力量训练和平衡训练,如单脚平衡站立、提踵练习(如图5)、弹力带辅助训练(如图6)等。此时可逐渐增加负重,加强踝关节周围肌肉力量,提升关节稳定性。

4. 功能重建及维持期(长期):在专业指导下,逐步进行更高强度的功能性训练,如跑步、跳跃等,确保踝关节功能完全恢复,能够胜任伤前的运动水平。

(三) 崴脚后康复锻炼的技术动作推荐

1. 踝关节屈伸、旋转(如图3):坐姿或卧姿,缓慢地进行踝关节的背屈(勾脚)、跖屈(绷脚)、内翻、外翻及环转运动。在各个方向的最大活动度位置稍作保持,重复练习。逐渐增加活动幅度,以恢复关节活动度。

图3 踝关节屈伸、旋转

版权图片 不授权转载

2. 脚趾抓握练习(如图4): 坐位,双脚平放地面。缓慢地用脚趾抓握并释放毛巾、小球等物体,重复多次。有助于增强足内在肌力量。

图4 脚趾抓握练习

版权图片 不授权转载

3. 单脚站立:手扶墙壁或椅子保持平衡。尝试将重心逐渐转移至患脚,保持站立数秒。逐步延长站立时间,增强平衡感和踝关节稳定性。

4. 提踵练习(如图5):双脚或单脚(后期)站立,缓慢抬起脚跟至最高点,保持片刻后缓慢下落,重复多次。有助于强化小腿三头肌力量。

图5 提踵练习

版权图片 不授权转载

5. 平衡训练(如图6):站在平衡垫或平衡板上,尝试保持身体平衡。随能力提高,可增加难度,如闭眼或单脚站立。有助于提升踝关节动态稳定性和本体感觉。

图6 平衡练习

版权图片 不授权转载

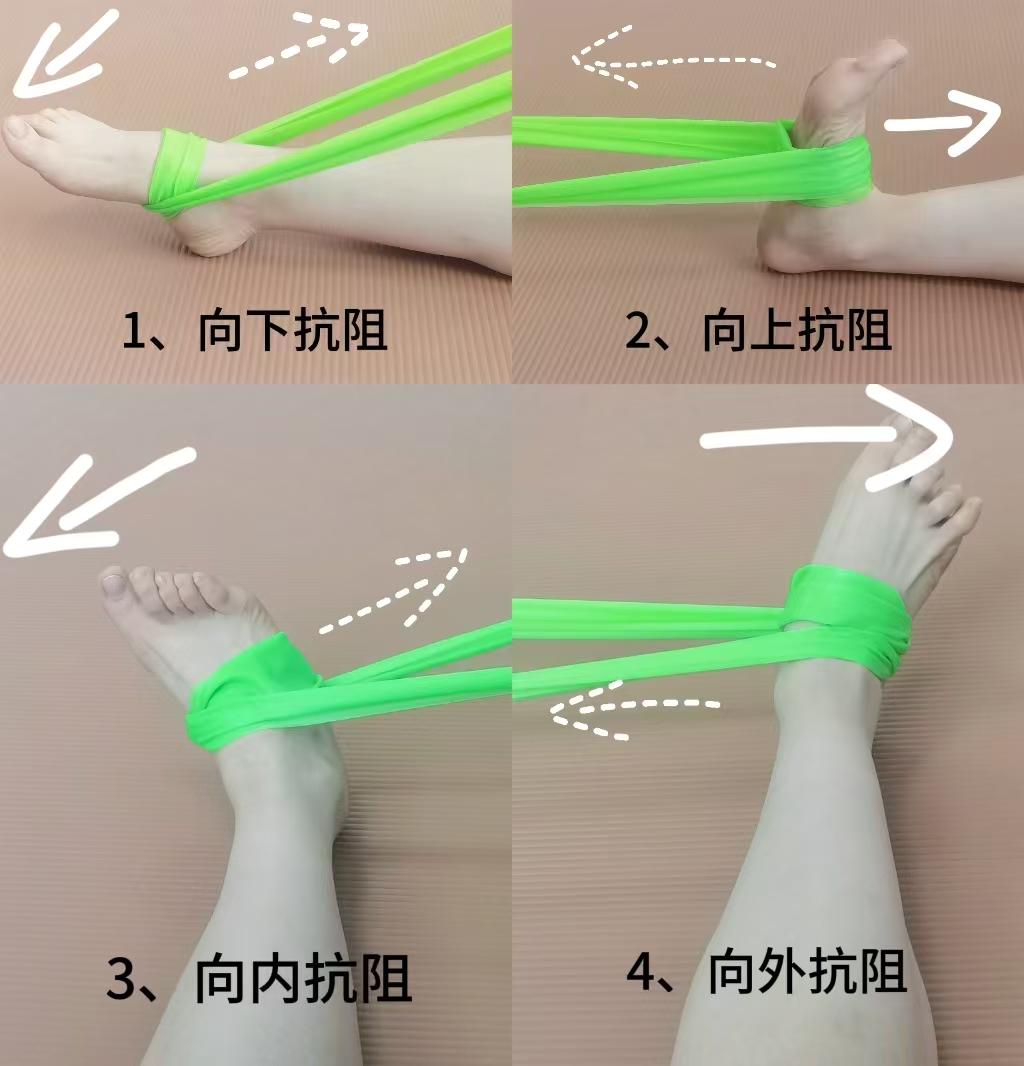

6. 弹力带辅助练习(如图7):将弹力带一端固定,另一端套在足前掌或脚踝。缓慢、有控制地进行踝关节背屈、跖屈、内翻、外翻四个方向的抗阻运动(如图7),以加强踝周肌肉力量及灵活性。避免突然发力或过度牵拉。

图7 弹力带辅助练习

图7 弹力带辅助练习

版权图片 不授权转载

崴脚虽常见,但不可轻视。及时的急救措施(制动、加压、冰敷、抬高、适度止痛)能有效控制初期损伤,减轻肿痛。后续科学的康复锻炼则是恢复功能、减少复发风险的关键保障。谨记,个体恢复速度和需求存在差异,强烈建议在专业医疗人员(如骨科医生、康复治疗师)指导下制定并执行个性化的康复计划,确保安全、有效地回归正常生活与运动。关爱自己的双脚,让每一步都稳健有力。

图文简介