久坐腿肿别大意,警惕沉默的健康“杀手”——下肢静脉血栓

作者:王海博 中国人民解放军总医院海南医院 主治医师

栾韶亮 中国人民解放军总医院海南医院 副主任医师

林 惠 中国人民解放军总医院海南医院 主管护师

审核:刘小平 中国人民解放军总医院海南医院 主任医师

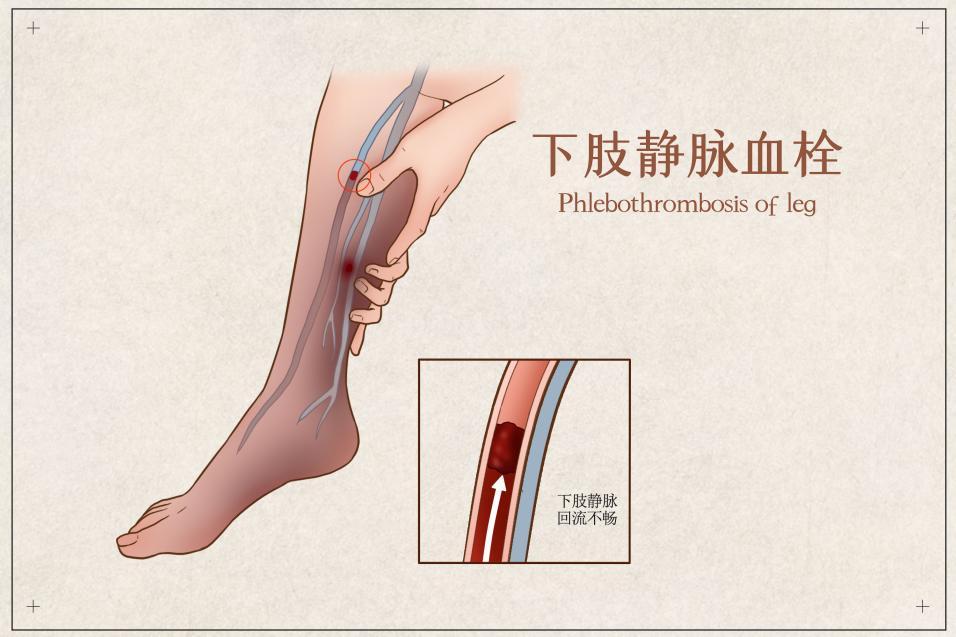

一、什么是下肢静脉血栓?

下肢静脉血栓,俗称“腿血栓”,是指血液在腿部静脉内异常凝结,像水管堵塞一样阻碍血液回流。本病常见于久坐、手术后或长期卧床的人群,若不及时处理,可能导致长期腿肿、皮肤溃烂等问题,甚至引发肺栓塞(血块脱落堵住肺部血管)。

图1 版权图片 不授权转载

二、为什么会发生下肢静脉血栓?

1.三大原因

(1)血流变慢:长时间不动,如久坐、长期驾车、卧床等,导致腿部血液流动缓慢。

(2)血管损伤:手术、外伤、炎症或静脉穿刺等造成血管内壁损伤。

(3)血液高凝:血液成分发生改变,导致血液更易凝固。

2.危险因素

(1)不可控因素:遗传性凝血功能异常、高龄等。

(2)可干预因素:即可通过预防、治疗、改善生活习惯等降低患病风险的危险因素,主要包括①长时间下肢不活动(如久坐、长途飞行、卧床等);②手术或外伤后制动;③恶性肿瘤(血液成分可能呈现高凝状态);④怀孕(血液成分可能呈现高凝状态);⑤肥胖(可增加血液黏稠度,使静脉血流缓慢及血管内皮损伤);⑥吸烟(可直接损伤血管内皮并且会加剧血液高凝状态);⑦服用激素类药物(如避孕药及糖皮质激素等,可改变凝血功能,增加凝血风险)

三、一旦发生下肢静脉血栓,身体会发出哪些信号?

1.典型表现

下肢突然肿胀、疼痛,皮肤发红或发热,按压小腿或大腿内侧有痛感。

2.严重情况(需立即就医)

腿部极度肿胀、皮肤青紫、冰凉,甚至呼吸困难(这可能是肺栓塞)。

四、如何诊断下肢静脉血栓?

1.初步筛查

查验血中D-二聚体水平,该指标为血栓相关指标,但在其他疾病中,其也可能升高。

2.影像学检查

①超声:最常用的方法,无痛无创,可观察血管堵塞情况。

②CT或磁共振成像:主要用于发现髂静脉、下腔静脉血栓,明确下肢血栓形成原因。

五、下肢静脉血栓的治疗方法有哪些?

1.抗凝治疗(基础)

作用:防止血栓变大或脱落,但不能溶解已有血栓。

常用药物:低分子肝素(注射)、华法林或新型口服药(如利伐沙班)。

疗程:通常3~6个月,恶性肿瘤患者可能需要更长时间。

2.溶栓治疗

适用情况:严重血栓(如髂股静脉血栓)、年轻且出血风险低的患者。

方法:导管定向溶栓(CDT),即通过导管向血栓内注射溶栓药物,如尿激酸型纤溶酶原激活物(简称“尿激酶”),或结合超声(USCDT)可增强溶栓效果,提高血管通畅率。

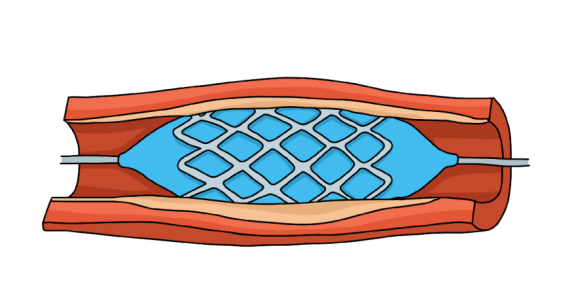

3.手术或介入治疗

(1)开放手术取栓:通过导管机械清除血栓,适合急性大面积血栓。

(2)球囊扩张联合支架植入:部分下肢静脉血栓是继发于近心端静脉狭窄或闭塞性病变,可通过球囊扩张改善管腔狭窄或闭塞,必要时植入支架保持血流畅通,降低血栓发生的概率。

图2 版权图片 不授权转载

4.压力治疗

(1)弹力袜:减轻肿胀,预防血栓后综合征。

(2)间歇充气加压装置:促进血液回流。

六、治疗后可能出现的问题:血栓后综合征

20%~50%[1-2]患者在治疗后可能出现血栓后综合征。常见的长期症状为活动后下肢疼痛、紧绷感、裂开感、沉重、疲惫或酸胀等不适,休息或抬高下肢后症状缓解。临床体征主要表现为下肢浮肿、皮肤颜色改变、色素沉着、血栓性静脉炎、静脉曲张、脂肪皮肤硬化症和溃疡。

预防血栓后综合征的关键:早期积极治疗下肢静脉血栓,坚持穿弹力袜。

七、如何预防下肢静脉血栓?

1.日常生活习惯调整:避免久坐久站,每隔1小时活动5~10分钟,长途旅行时多喝水、做踝泵运动(反复勾脚尖)。

2.警惕身体“信号”:单侧腿突然出现肿胀、疼痛,应立即就医。

3.高危人群需警惕:术后或长期卧床者要遵医嘱使用抗凝药,必要时穿弹力袜。

八、总结

下肢静脉血栓可防可治,关键在于早发现、早干预。规范抗凝是基础,严重时需结合溶栓或手术治疗。保持健康的生活方式,高危人群尤其要加强预防,这样才能显著降低下肢静脉血栓发生风险。

参考文献:

[1]De Maeseneer M G, Kakkos S K, Aherne T, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2022, 63(2): 184-267.

[2]中国微循环学会周围血管疾病专业委员会下肢静脉腔内治疗专业委员会. 下肢深静脉血栓形成后综合征腔内治疗专家共识[J]. 血管与腔内血管外科杂志, 2023, 9(7): 769-776, 787.

图文简介