科学防控,乐享健康人生——糖尿病深度管理

作者:马建霞 兰州石化总医院(甘肃中医药大学第四附属医院) 副主任药师

审核:荆 焰 兰州石化总医院(甘肃中医药大学第四附属医院) 主任医师

硕士研究生导师

糖尿病,这个看似“熟悉”的慢性病,其复杂性远超公众普遍认知。它不仅意味着血糖升高,更是一场涉及全身多器官、需要终身科学管理的“系统性工程”。国际糖尿病联盟(IDF)《IDF全球糖尿病地图(第11版)》(2025年)数据显示,2024年全球约有5.89亿成年人(20~79岁)患有糖尿病,预计到2050年将升至8.53亿[1]。中国,作为糖尿病大国,防控形势严峻。本文旨在超越基础科普,向公众提供糖尿病深度管理知识和前沿视角,助力患者科学控糖,拥抱健康生活。

图1 版权图片 不授权转载

一、重新认识糖尿病:不只是“血糖高”

1.糖尿病定义

糖尿病是一组由遗传、环境、免疫等多因素共同作用,导致胰岛素绝对或相对分泌不足和/或胰岛素作用障碍(胰岛素抵抗),进而引起碳水化合物、脂肪、蛋白质代谢紊乱,以慢性高血糖为主要标志的代谢性疾病群。其核心在于“能量利用障碍”。

2.糖尿病的诊断标准[2]

符合以下任一条件可诊断为糖尿病。

(1)典型糖尿病症状(多饮、多尿、多食、体重下降)+随机静脉血浆血糖≥11.1 mmol/L(200 mg/dl);

(2)空腹静脉血浆血糖≥7.0 mmol/L(126 mg/dl),“空腹”指至少8小时未进食;

(3)口服葡萄糖耐量试验(OGTT)2小时血糖≥11.1 mmol/L(200 mg/dl);

(4)糖化血红蛋白(HbA1c)≥6.5%(需采用标准化检测方法)。

(注:无典型症状者,需改日重复检测确认。)

3.糖尿病的分类与发生机制

(1)1型糖尿病:自身免疫破坏胰岛β细胞,导致胰岛素绝对缺乏。多见于青少年,需终身依赖胰岛素治疗。

(2)2型糖尿病(占糖尿病的90%~95%):核心是胰岛素抵抗(身体对胰岛素反应迟钝)伴随进行性胰岛β细胞功能衰竭(胰岛素相对不足)。它与遗传、肥胖、缺乏运动、不良饮食等密切相关。

(3)妊娠糖尿病(GDM):妊娠期间首次发生或发现的糖耐量异常。需严密监控,因为其会显著增加母婴远期患2型糖尿病的风险。

(4)其他特殊类型:如单基因糖尿病、胰腺外分泌疾病、药物或化学物质诱导等。

二、防患于未然:超越“少吃多动”的深度预防

1.风险识别是关键

注重识别糖尿病前期(①出现空腹血糖受损,即空腹静脉血浆血糖为6.1~6.9 mmol/L;糖耐量减低:②OGTT 2小时血糖为7.8~11.0 mmol/L;③HbA1c为5.7%~6.4%)。这一阶段是逆转病情的“黄金期”。

2.生活方式干预糖尿病进程的“硬核”证据

(1)饮食

1)“升糖指数(GI)”[3-4]:选择低GI食物(GI≤55),如燕麦、糙米、豆类、大部分蔬菜和水果,能有效延缓餐后血糖峰值,减少血糖波动。研究[5]表明,长期坚持低GI饮食模式可使HbA1c降低0.5%~1.0%。

2)膳食纤维的双向调节“魔力”:膳食纤维(主要来源于植物细胞壁的非

淀粉多糖)不能被人体消化酶分解吸收。其控糖机制在于延缓胃排空和碳水化合物吸收;增加饱腹感,控制总热量;改善肠道菌群,产生短链脂肪酸(如丁酸),后者能增强胰岛素敏感性和促进胰高血糖素样肽-1(GLP-1;一种重要的肠降血糖素)分泌。每日推荐膳食纤维摄入量为25~30克(来源:燕麦、豆类、蔬菜、水果带皮吃、奇亚籽等)。

3)个性化营养方案:在医生/营养师指导下制定个体化饮食计划(如碳水计数法、餐盘法),而非简单的“一刀切”。

(2)运动

1)机制:运动不仅消耗葡萄糖,更关键的是能显著提高肌肉等组织对胰岛素的敏感性(改善胰岛素抵抗),这种效应可持续至运动后24~48小时。此外,运动还能增加肌肉对葡萄糖的非胰岛素依赖摄取。

2)方案:建议糖尿病患者保持每周≥150分钟中等强度有氧运动(如快走、游泳、骑车,心率达到最大心率的50%~70%)结合每周2~3次抗阻训练(如哑铃、弹力带、俯卧撑,锻炼主要肌群)。研究证实,规律运动可使2型糖尿病患者HbA1c降低0.5%~1.0%,效果堪比单一药物。

三、科学管理的核心:精准监测与个体化治疗

1.血糖监测:管理的“眼睛”

(1)自我血糖监测(SMBG):适用于所有胰岛素治疗患者及部分口服药患者。其核心在于监测特定时间点血糖(如空腹、餐前、餐后2小时、睡前、夜间),做好记录与分析,了解血糖模式,以指导饮食、运动和药物调整。

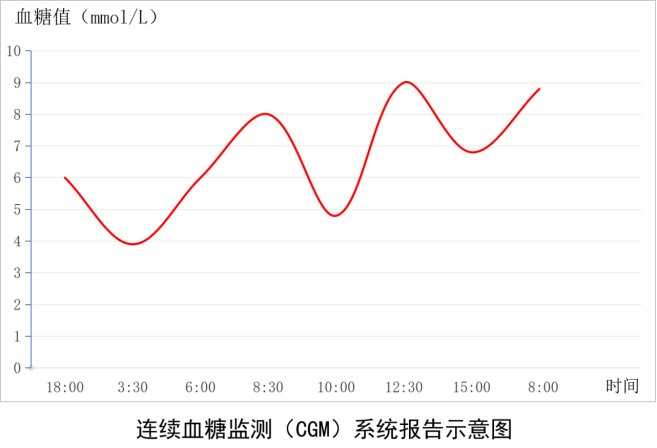

(2)连续血糖监测(CGM):通过皮下传感器每1~5分钟测量一次组织间液葡萄糖浓度,提供全天血糖图谱、波动趋势(箭头方向)、高/低血糖预警、无症状事件发现。尤其适用于①血糖波动大、频发低血糖(尤其无症状低血糖)者;②需要精细化调整治疗方案者(如胰岛素强化治疗、妊娠糖尿病);③需要评估生活方式干预效果者。

图2 版权图片 不授权转载

(3)HbA1c:是反映过去2~3个月平均血糖水平的“金标准”,也是评估长期血糖控制的核心指标(一般目标<7%,个体化调整)。

2.规范用药:管理升级

(1)个体化选择是核心:治疗方案需根据糖尿病类型、病程、年龄、并发症、肝肾功能、患者偏好等综合制定。

(2)口服降糖药

1)二甲双胍:基石药物。主要作用是减少肝脏糖异生(肝糖输出);改善外周组织(肌肉)胰岛素敏感性;轻微延缓肠道葡萄糖吸收。此药的优势包括不增加体重、低血糖风险小、具有心血管保护作用。

2)磺脲类/格列奈类:刺激胰岛β细胞分泌更多胰岛素。需注意低血糖风险和体重增加。

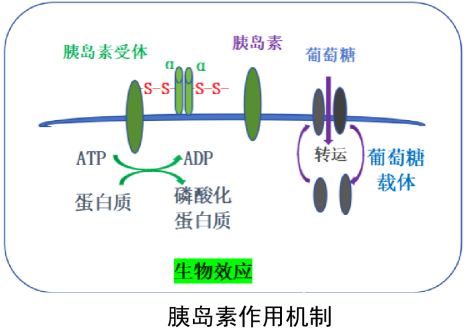

3)钠-葡萄糖耦联转运体2(SGLT2)抑制剂(列净类):通过抑制肾脏近曲小管的SGLT2转运蛋白,阻止葡萄糖重吸收,使多余葡萄糖从尿液中排出。此药的优势包括降糖、减轻体重、降压、降低心衰住院风险、肾脏保护作用明确。

4)二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂(格列汀类):抑制DPP-4酶,延长内源性GLP-1和抑胃肽(一种肠降血糖素)的作用时间。GLP-1呈葡萄糖依赖性地刺激胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌、延缓胃排空。此药的优势在于口服、不增加体重、低血糖风险小。

(3)注射类药物

1)胰岛素:1型糖尿病必需,2型糖尿病在病程晚期或特殊情况下必需。注射类胰岛素种类繁多(基础、餐时、预混),需个体化方案。

图3 版权图片 不授权转载

2)GLP-1受体激动剂:以注射制剂为主,部分药物有口服剂型。此类药直接激活GLP-1受体,发挥更强效作用,即强效葡萄糖依赖性促胰岛素分泌/抑制胰高血糖素;显著延缓胃排空,增加饱腹感(强效减重);具有潜在的心血管和肾脏保护作用。代表药物为利拉鲁肽、司美格鲁肽等。

3.科学管理糖尿病的重要原则

遵医嘱、按时按量用药,不自行调药/停药。定期复诊,评估疗效和安全性(如肝肾功能、药物不良反应等)。

四、不可忽视的“心”战场:心理调适

1.糖尿病困扰

超过30%的糖尿病患者会经历显著的糖尿病相关心理痛苦,如对疾病的担忧、管理负担的挫败感、对并发症的恐惧、社交尴尬等。这不同于抑郁症,但会严重影响治疗依从性和血糖控制。

此外,慢性压力会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),导致皮质醇等升糖激素持续分泌,对抗胰岛素作用,升高血糖。

2.积极应对策略

可采用认知行为疗法(CBT),即学习识别和改变消极思维模式,建立积极的应对策略。

(1)正念减压(MBSR):通过冥想、呼吸练习等培养对当下体验的非评判性觉察,减轻压力反应。

(2)寻求专业支持:如心理咨询师或精神科医生。

(3)加入互助团体:与病友交流经验、分享感受、获得情感支持,如医院/社区/线上的糖尿病教育课程和病友会)。

糖尿病管理是一场贯穿生命的“马拉松”,其复杂性要求我们超越浅层认知,掌握科学、精准、个体化的管理策略。通过深入理解疾病本质、践行有效生活方式干预、利用先进的监测技术、遵循规范的个体化治疗方案、并积极维护心理健康,患者完全能够将血糖控制在理想范围,显著延缓甚至预防并发症的发生发展,享受与健康人无异的高质量生活。医患携手、社会支持,是赢得这场持久战的关键。行动起来,拥抱科学,乐享健康人生!

参考文献:

[1]International Diabetes Federation.IDF Diabetes Atlas 2025. https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/

[2]World Health Organization. Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus: Abbreviated Report of a WHO Consultation. Geneva: World Health Organization, 2011.

[3]Institution B S. Food products. Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification. ISO International Standard (ISO), 2010.

[4]JENKINS D J, WOLEVER T M, TAYLOR R H, et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. American Journal of Clinical Nutrition, 1981, 34(3): 362-366.

图文简介