类风湿关节炎患者:这样做,能科学预防关节畸形

作者:许良 新疆医科大学第五附属医院

审核:田新玮 新疆医科大学第五附属医院 副主任医师

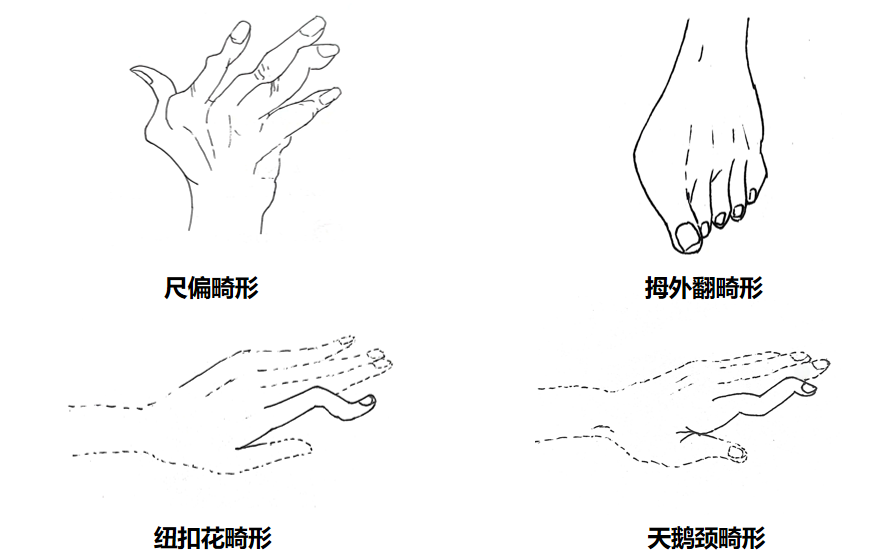

类风湿关节炎是一种以关节和关节周围组织非化脓性炎症为主的慢性全身性免疫性疾病,发病初期的关节表现为关节晨僵、肿胀、疼痛等,如未规范治疗,病情会进展,约1/5的患者会在1~5年内发展为关节畸形。常见的关节畸形有以下4种,即尺偏畸形、纽扣花畸形、拇外翻畸形和天鹅颈畸形(图1)。

图1 版权图片 不授权转载

类风湿关节炎的病因复杂,发病机制至今尚不明确。为了便于老百姓理解其原理,用通俗的话来讲,大概是这样的:人体的免疫系统本是保家卫国的战士,却被蒙蔽了双眼,在人体内部搞起了破坏,这种破坏具有颠覆性,因为战士们分不清谁好谁坏,对自身组织一次次发起攻击,如果早期不干预,后期就会造成各种器官损伤。而早期治疗会阻止这个过程,将那些搞破坏的战士关进小黑屋。

一、关节畸形是如何产生的?

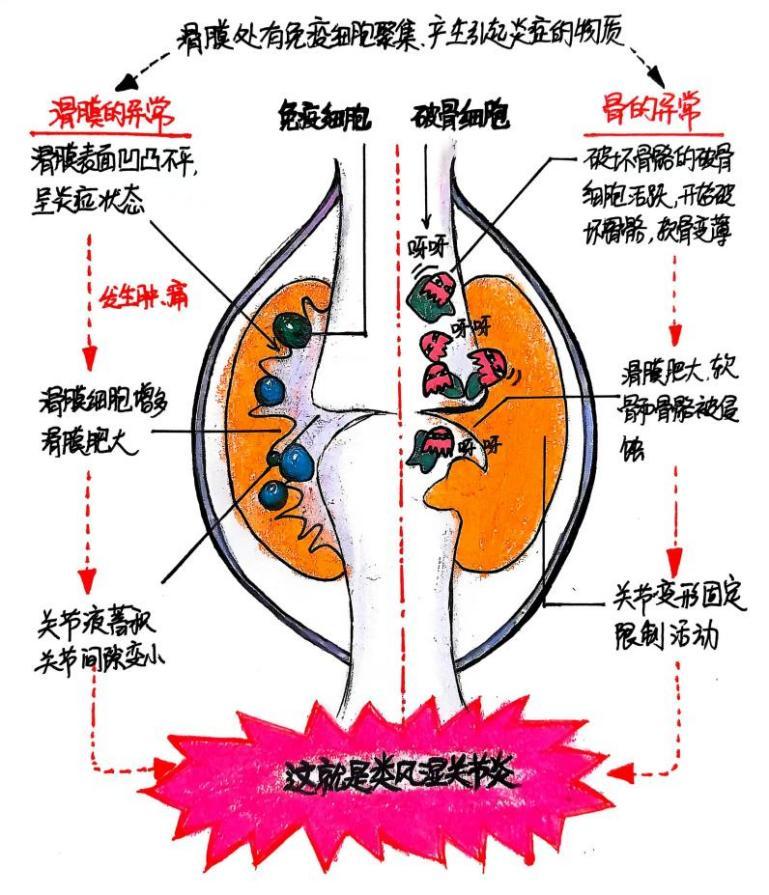

类风湿关节炎导致关节畸形的原因是关节滑膜处的免疫细胞聚集,它们一边破坏滑膜,一边破坏骨骼,逐步发展为关节液蓄积、关节间隙变小,软骨和骨骼被侵蚀,最终导致关节变形固定,形成畸形(图2)。

图2 类风湿关节炎的形成过程

版权图片 不授权转载

二、如何避免畸形呢?

1.早期诊断、早期干预

早期诊断和早期干预是防止类风湿关节炎致残的关键,疾病的病程越长,致残的可能性越高。因此,如果您已出现关节肿痛及晨僵等症状,应及时前往医院明确诊断。明确诊断后,尽早规范、合理、坚持治疗才能解决根本问题。

2. 药物治疗

治疗类风湿关节炎的常用药物:非甾体抗炎药(缓解疼痛症状)、改善病情抗风湿药(甲氨蝶呤为锚定药)、糖皮质激素(缓解急性炎症)、生物制剂和植物药(辅助用药)等。

三、避免四大误区、提高用药依从性

误区一:只治“标”不治“本”!

所谓的“标”就是老百姓看到的、感受到的症状:疼痛、肿及活动受限。治“标”,是指只用消炎、镇痛药,而不用改善病情的抗风湿药。不少患者认为,关节肿痛的时候吃点镇痛药,不疼了、不肿了就可以不吃任何药了。

殊不知,类风湿关节炎是一种慢性病,消炎、镇痛药物虽然可以缓解关节肿痛,但对软骨及关节的破坏仍可长期存在,并引起功能障碍。因此,除应用非甾体抗炎药外,抗风湿药及生物制剂才是真正治“本”的药物,是预防关节畸形的关键。

误区二:吃不吃药,治不治都一样!

有的患者认为,类风湿关节炎是“不死的癌症”,吃不吃药、治不治都一样。殊不知,类风湿关节的治疗主要依靠药物,如果不接受规范化治疗,其致残率将逐年递增。患者千万不要错信一些“偏方”,延误治疗时机,一旦发生关节畸形则无法逆转。而系统、规范化的药物治疗可以明显延缓病情进展,阻止关节被破坏,能最大程度地避免残疾的发生。

误区三:“一劳永逸”,不规律复查!

很多患者在症状缓解后,便不再去医院复查。事实上,治疗类风湿关节炎的多数药物在应用过程中需要监测药物不良反应,如是否有肝肾功能异常、结核及肿瘤风险等。而且随着病情逐渐缓解,有些药物可以逐渐减量或小剂量维持,这都依赖于定期复查。在专科医生指导下调整用药,才能最大限度地降低致残率,减少药物不良反应的发生。

误区四:吃药是负担,是药三分毒!

对大多数人来说,吃药在日常生活中是种负担。它不像吃饭,饥饿感会不断提醒我们该进食;而吃药时,人们常因为嫌麻烦,或是担心产生不良反应而漏服药物。时间一长,就会导致病情波动,甚至让疾病发展到“无法收拾”的地步。

其实换个角度想,对于慢性病患者而言,不妨将药物当作饮食的一部分,饮食是为了让我们更健康、更好地生活,而服药的目的其实也是如此。比如说,将服药当成吃饭的一个环节,或者将药物视作一种“维生素”,那么对有需要的人来说,药物何尝不是保障身体功能的重要存在呢?这样的思路,或许能帮助患者更自然地接受服药这件事,从而提高服药依从性。

图3 版权图片 不授权转载

四、定期随访、及时评估疾病活动度

所以,“坚持服药,定期随访”绝非疾病诊断证明上的一句“客套话”,尽管类风湿关节炎无法根治,但只要早期干预,规范用药,并定期复查评估疾病的控制程度,就能最大程度的靠近“改善关节肿痛症状、控制疾病进展、降低致残率,改善患者生活质量”的总体治疗目标。

这样看来,对抗类风湿关节炎,更像是一场需要耐心与坚持的长期守护。每一次按时服药,都是在为关节健康添砖加瓦;每一次定期随访,都是在为病情稳定校准方向。只要不松懈、不忽视,就能让疾病始终处于可控范围。

图文简介