固碳胶凝材料

一、基本概述

固碳胶凝材料(carbon-fixing cementitious material)是指自身生产、使用或废弃处理过程中能与大气或工业排放中的二氧化碳反应,可将工业固体废弃物(如矿渣、钢渣、脱硫石膏等)作为原材料,通过水化或碳化反应形成具有粘结性和一定机械强度的整体。

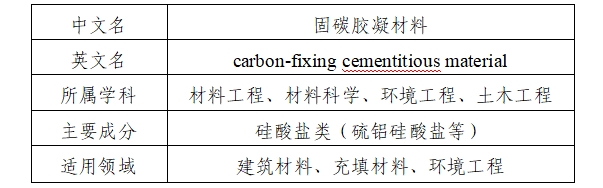

图1 硅酸盐类固碳胶凝材料。图源:参考来源[2]

二、分类信息

三、详细解释

固碳胶凝材料由高分子基质与活性固碳组分(如胺基、金属有机框架或生物酶)构成,可通过三维网络结构高效吸附二氧化碳,材料中的活性矿物(如游离CaO、MgO)可与二氧化碳反应生成碳酸盐矿物(如碳酸钙),实现二氧化碳的稳定封存。作为碳捕获与封存(CCUS)技术体系中的创新材料,其同时具备高吸附容量与可调控的理化特性,兼具环境效益与产业化潜力的双重特征,是应对气候变化的新型功能材料。

固碳胶凝材料的核心价值在于将工业排放的二氧化碳转化为稳定的矿物碳酸盐,同时替代传统高碳排放的水泥,助力实现“双碳”目标。在性能方面,固碳胶凝材料具备与水泥类似的水化硬化特性,性能与水泥的技术指标要求相匹配,可用于制备混凝土。其抗氯离子渗透、抗冻融、抗硫酸盐侵蚀、抗收缩等耐久性能均优于国家标准,可广泛应用于矿山充填、岩土工程、生态修复等领域。

固碳胶凝材料的利用遵循资源高效利用与污染最小化原则,推动循环经济发展,可转化为建材、生态肥料等产品,实现变废为宝,从而减少天然资源的消耗。

四、应用领域/前景

固碳胶凝材料的应用领域广泛,涵盖工业脱碳、生态修复、绿色建筑、能源转化等多个领域,并取得应用成果。

在工业脱碳领域:可以用于燃煤电厂、钢铁厂等高排放行业的烟道气处理,通过模块化胶凝捕集装置实现二氧化碳原位分离,捕集效率较传统胺液法提升约30%~50%。如光热响应型胶凝材料,可利用太阳能驱动二氧化碳“吸附-脱附”循环,降低再生能耗。

在生态修复领域:可制成土壤固碳调理剂,通过微孔结构固定土壤有机碳,提升农田碳汇能力,实验数据显示可减少30%以上碳排放;可与微生物协同作用,构建人工湿地固碳系统,同步处理污水与封存二氧化碳。

在绿色建筑领域:可替代传统混凝土骨料,开发二氧化碳矿化胶凝建材,每吨产品可固化200~300kg二氧化碳;作为建筑保温材料,其内部封存的微气囊结构兼具隔热与固碳双重功能。

在能源转化领域:固碳凝胶在集成电催化中作用显著,其多孔结构和极性官能团可强化二氧化碳吸附与活化;大比表面积能分散催化剂,提升活性位点利用率;掺杂导电材料后可促进电子与离子传输;化学稳定性和机械柔性有助于增强集成系统稳定性与兼容性,还能协同优化电子-离子传导及反应环境,尤其在二氧化碳电催化还原等场景中作用突出,可将捕获的二氧化碳直接转化为甲酸、乙烯等化工原料。目前,转化率达85%以上的实验装置已进入中试阶段。

在固碳胶凝材料行业中,技术创新是推动行业发展的关键因素。随着科技进步和应用需求的多样化,胶凝材料行业不断加大研发投入,推动新材料、新工艺、新技术的研发和应用。例如,全固废低碳胶凝材料的研发和应用就是近年来胶凝材料行业的一大亮点。这类材料以各类冶金废渣为主要原料,通过特定的工艺和技术制备而成,具有与传统水泥相似的性能,但生产成本更低,环保效益更显著。全固废低碳胶凝材料的推广和应用,不仅有助于解决废渣处理问题,还能有效降低建筑业的碳排放,推动行业向低碳、环保方向转型。

政策布局与技术创新协同发力,为固碳胶凝材料融入绿色制造体系带来强大生命力。2022年2月,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局联合发布关于《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》(发改产业〔2022〕200号),将“新型固碳胶凝材料制备及窑炉尾气二氧化碳利用关键技术”作为我国水泥行业降碳改造升级的重要工作方向之一。

目前,全球已有17个国家将固碳材料纳入碳中和战略规划。市场研究预测,到2035年全球固碳胶凝市场规模将超千亿元,年复合增长率达25%~30%。随着钙循环、双极膜电渗析等新型固联技术的成熟,配合碳交易价格机制的完善,该材料有望在水泥、石化等高碳行业率先实现百万吨级应用,成为碳中和产业链的核心环节。

未来,中国固碳胶凝材料将继续保持稳步增长的趋势。一方面,随着基础设施建设和房地产行业的持续发展,固碳胶凝材料的需求将持续增长;另一方面,随着环保政策的加强和消费者环保意识的提高,绿色、低碳、环保型胶凝材料将成为市场的主流产品。同时,固碳凝胶行业还将不断加强技术创新和智能化发展,提高产品的性能和品质,降低生产成本,满足市场的多元化需求。此外,面对全球化的市场格局,中国胶凝材料行业也将加强国际合作与交流,推动产品走向国际市场,提升国际竞争力。

五、绿色应用难点

目前,固碳胶凝材料的规模化应用受限于三大核心问题:

一是长效稳定性问题:复杂工况下胶凝结构的机械强度衰减(>20%);

二是经济可行性问题:单位捕集成本需从现有80-120美元/吨降至40美元以下;

三是再生循环性问题:多次循环后吸附容量下降超30%。因此,固碳胶凝亟须突破规模化应用技术。

针对这三大问题,可能突破路径有开发仿生矿化胶凝、构建自修复网络结构、耦合人工智能优化反应器等。

本词条贡献者:

董文钧 北京科技大学材料科学与工程学院教授

本词条审核专家:

任 磊 内蒙古科技大学稀土产业学院副院长、副教授,内蒙古杰出青年基金获得者

参考来源:

[1] 中华人民共和国国家发展改革委,工业和信息化部,生态环境部,国家能源局.《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》(发改产业〔2022〕200号).2022.

[2] 刘志超,王发洲,胡曙光.固碳胶凝材料研究进展[J].硅酸盐学报, 2023, 51(5):1234-1245.

图文简介