脑机接口竞技场:中国NEO vs 马斯克Neuralink

硬币大小的脑机芯片植入颅骨下,一位四肢瘫痪的中国患者通过意念控制手套,稳稳端起水杯喝下了一口水。这一幕发生在2023年秋,比马斯克宣布Neuralink首例人体植入早了三个月。 2024年1月,全球科技界同时目睹了两个脑机接口里程碑事件:马斯克高调宣布Neuralink完成首例人体植入,中国清华大学团队与宣武医院公布了全球首例无线微创脑机接口临床试验成功案例:一位四肢截瘫患者通过植入颅骨的NEO系统,实现了自主脑控喝水功能。两条技术路线,两个大国科技角力,一场关于人脑与机器融合的未来竞赛悄然拉开帷幕。

脑机接口的故事,要从人类第一次捕捉到大脑的信号开始。1924年,德国科学家汉斯·贝格尔(Hans Berger)通过在头皮上贴上电极,捕捉到了大脑神经元活动,这是人类首次记录到的脑电图(EEG)。既然大脑通过电信号传递信息,而我们又能捕捉到这些信号,那么是否可以解读这种语言,与大脑直接对话?我们要知道,人脑由近千亿个神经元组成,每个神经元都,通过电化学信号与其他神经元交流。但纵使数百万、数十亿个神经元同时传递信息,产生的电场也只有百万分之一伏特,比一节AA电池弱一百万倍。

如此微弱的信号,捕捉它已属不易,解读其蕴含的复杂信息,更是难上加难。早期的雄心遭遇了现实的冰冷壁垒。贝格尔之后的数十年,科学家们虽然不断完善EEG技术,能识别出大脑在睡眠、癫痫发作或受到强光刺激时产生的显著而整体的模式(如α波、β波),但对于解读个体具体的思维意图,比如是想动左手还是右手,是看到一个苹果还是一个橘子,却束手无策。

直到20世纪60年代末,一个意外的发现为脑机接口打开了新的大门。

1968年,加州大学洛杉矶分校的神经科学家巴里·斯特曼(Barry Sterman)在研究猫的睡眠时,意外发现了一种特殊的脑电节律。他在猫的感觉运动皮层记录到了12-15Hz的节律活动,并将其命名为感觉运动节律(SMR)。实验设计巧妙而简单:当猫的大脑产生SMR节律时,机器就会释放鸡汤和牛奶作为奖励。起初,猫获得食物纯属偶然。但渐渐地,猫开始主动产生那种特定的脑电波以获得奖励,而正是这个实验首次证明:大脑可以学会控制自己的电信号来操纵外部设备。斯特曼的猫实验揭示了一个关键原理:大脑与机器可以相互学习、相互适应。这个发现如同打开了潘多拉魔盒,激发了全球科学家的想象力。

从那时起到今天,脑机接口技术突飞猛进。1973年,脑机接口这个概念正式诞生;1990年代,科学家发现了运动想象的奥秘;1998年,第一位瘫痪患者用意念移动了电脑光标。而今天,中美两国的科学家正在用不同的方式,将科幻变为现实。

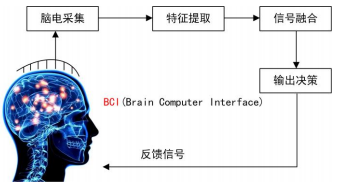

要理解脑机接口如何工作,我们不妨从一个简单的场景开始。当你想要举起右手时,这个念头首先在大脑的运动皮层形成,左侧运动皮层的神经元开始放电,产生特定模式的电信号。这些电信号就像涟漪一样在大脑中扩散,虽然每个神经元产生的电压只有百万分之一伏特,但当数百万个神经元同时活动时,就会形成可以被检测到的电场。脑机接口的核心任务就是捕捉这些微弱的电信号,并将其翻译成计算机能够理解的指令。这个过程就像学习一门新语言,计算机需要学会识别大脑的词汇,而大脑也需要学会用计算机能够理解的方式说话。

不同的脑机接口技术采用不同的聆听方式:有的在头皮外检测,信号模糊但安全无创,这就是非侵入式;有的潜入颅骨内窃听,信号清晰但需要手术,这就是侵入式;还有的直接深入脑组织内部,能够更清晰地记录信号,但也承担着最大的风险。无论采用哪种方式,捕捉到的原始信号都需要经过复杂的处理:滤除噪音、识别特征、解码意图,最终转化为控制假肢、移动光标或输入文字的具体指令。这个看似简单的过程,实际上凝聚了神经科学、信号处理、人工智能等多个领域的尖端技术,而中美两国正是在这条技术路线的选择上,展现出了截然不同的创新理念。

前文已简要介绍过不同的技术方案,所以我们现在可以先简单概括:马斯克Neuralink以侵入式高带宽为核心理念,追求极致性能;中国NEO系统采用半侵入式柔性电极,优先平衡安全性与实用性。

马斯克的Neuralink走的是一条极致的技术路线。极致到其精确植入超细电极的任务是人类双手无法完成的。于是一台名为R1的精密缝纫机器人应运而生。这台机器人在无菌手术室中以每分钟6根线程、共192个电极的速度进行植入,最新的第二代机器人已经将植入速度大幅提升。整个系统包含1024个电极,分布在64根线程上,每根线程的直径只有4-6微米,要知道,人类头发的直径约为70微米。

一位四肢瘫痪的青年志愿者接受手术后,现在能够以高准确率控制电脑光标,不仅能玩《马里奥赛车》,还能下国际象棋。另外一位患者甚至能够实时解码手指、手腕和手部所有肌肉的运动信号,用虚拟机械手与叔叔玩石头剪刀布。到了今天,志愿者们不仅能进行基本操作,甚至还能玩《使命召唤》这样需要快速反应的射击游戏。

但这种激进的技术路线也有其代价。人体对外来植入物的免疫反应是最大的挑战之一,可能导致瘢痕组织形成,进而造成电信号连接退化。就像伤口愈合时会形成疤痕一样,大脑也会在电极周围形成一层绝缘的疤痕组织,阻碍电极接收神经信号。且长期使用就像在大脑中放置了一个微型热源,植入材料还可能随时间退化,向大脑释放有害物质。可以说,Neuralink的技术路线就像把传感器直接植入大脑组织,其信号清晰,功能强大,但一旦出问题,修复困难重重。

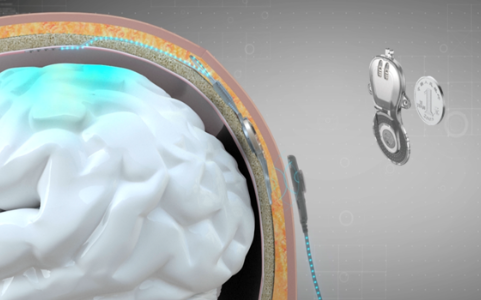

如果说马斯克的Neuralink是直接闯进大脑的激进派,那么清华大学团队的NEO(Neural Electronic Opportunity)就是在大脑的门外守望。NEO让电极停驻在硬脑膜外,通过长期动物试验研制,不会破坏神经组织。硬膜就像大脑的保护罩,位于颅骨和大脑皮层之间,NEO的电极就贴在这层保护罩外面探测大脑的电信号。

这种设计理念的差异带来了截然不同的技术特征。NEO采用了近场无线供电和传输信号,体内无需电池。这就像给手机无线充电一样,两枚硬币大小的脑机接口处理器植入颅骨中后,外部设备可以隔空为它供电和接收信号。没有电池意味着没有更换电池的二次手术风险,也避免了电池可能带来的发热和化学泄漏问题。

首例患者是一位车祸引起的颈椎处脊髓完全性损伤患者,处于四肢瘫痪状态已经14年。手术后仅10天,患者就出院回家了。相比之下,Neuralink的侵入式手术需要更长的恢复期和更密切的医疗监护。2024年11月,NEO在复旦大学附属华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。英国《自然》杂志在发布2025年值得关注的科学事件时,特别提到了NEO,并称中国在脑机接口技术领域更进一步,计划开展大规模临床试验,与马斯克公司制造的脑机接口一较高下。

正如洪波教授所表,脑机接口将开启人类进化的第三次飞跃,这不是个体生命的进化,而是人类群体智能的进化。如果说第一次是直立行走解放了双手,第二次是语言文字扩展了信息传递,那么第三次将是脑机融合带来的群体智能进化。在这场技术竞赛中,NEO选择了一条更加温和但同样充满希望的道路。

参考资料

张云峰.高性能植入式脑电信号检测电路设计与实现[D].西安电子科技大学,2024.

Naddaf, Miryam. "Mind-reading devices are revealing the brain's secrets." Nature 626.8000 (2024): 706-708.

清华大学官网

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生

审核丨孙明轩 上海工程技术大学 教授

图文简介