会呼吸的航天器:让飞船自我修复的智能蒙皮

当我们乘坐飞机时,巡航高度可达约10,000米万米高空。要知道,高度和温度是息息相关的。在这样的高度中,大气温度可能要低至零下50多摄氏度,且大气压力仅约为地面的四分之一,空气稀薄到无法呼吸。然而,机舱内的乘客却未感不适。我们通常将保护我们免受这极端环境的侵害归功于坚固的飞机骨架与环境控制系统,却忽略了一个重要的部件:蒙皮,一层看似简单却功能强大的外壳。

蒙皮是覆盖在飞行器结构框架外部的薄层材料,它就像一个密封的容器壁。当机舱内与外部存在巨大的压力差时,会使得机身撑破。而蒙皮通过其材料强度和特殊的结构设计,将这种压力均匀分散到整个机身,防止局部应力集中导致的破裂。同时,蒙皮材料的密封性确保了机舱内的空气不会泄漏到外部低压环境中。蒙皮作为飞机最外层连续、光滑的皮肤,是构成压力容器外壁的关键部分,它与骨架一起承受着巨大的内外压差,并有效隔绝了外界的严寒和噪音。

在温度控制方面,蒙皮起到了隔热层的作用。蒙皮通常采用多层结构,外层承受气动载荷,中间的隔热材料阻止热量传递,内层则提供额外的密封和隔音。不仅如此,蒙皮还是飞行器承力结构的重要组成部分。

故而蒙皮的应用非常广泛,不止民航客机。从直升机旋翼到火箭整流罩,从人造卫星到空间站舱体,所有需要在极端环境中工作的飞行器都离不开蒙皮的保护。到了在太空中,蒙皮还要抵御更严酷的挑战。微流星体和轨道碎片以每秒数公里的速度飞行,即使是毫米级的颗粒也能造成严重损伤。剧烈的温度变化会导致材料反复热胀冷缩;宇宙射线和原子氧会加速材料老化。

正是因为蒙皮如此重要,它的任何损伤都可能带来灾难性后果。即使是微小的裂纹也可能导致灾难性的飞机故障。这就是为什么飞机需要定期停飞检查,为什么一个小小的损伤就可能让昂贵的卫星报废。

但传统的蒙皮维护方式本身便是一个巨大的挑战。一架波音777的机身蒙皮面积超过3000平方米,相当于7个标准篮球场。技术人员必须仔细检查每一寸表面,寻找肉眼难以察觉的细微裂纹。这种检查通常需要数天时间,期间飞机必须停止运营。每天的停飞损失暂且不谈,更棘手的是许多损伤往往发生在难以接近的部位,需要搭建特殊设备才能检查。对于航天器来说,情况更加严峻。一旦航天器进入轨道,工程师几乎没有机会修复任何损坏。空间站虽然可以进行太空行走维修,但每次出舱活动都意味着巨大的风险和成本。而对于深空探测器,任何蒙皮损伤都可能意味着任务的终结。

面对这些挑战,科学家们将目光投向了自然界。数亿年的进化让生物体拥有了惊人的自我修复能力。当我们的皮肤被划伤,血小板会迅速聚集,形成血栓堵住伤口;断裂的骨骼能够自行愈合;甚至某些动物如壁虎,失去的尾巴还能重新生长。

如果飞行器的蒙皮也能像生物体一样自我修复,那将是怎样一番景象?

这个大胆的设想激发了科学家们的想象力。除了自我修复外,科学家们还希望赋予蒙皮更多生命特征。例如是否可以让新一代智能蒙皮还能像活的有机体一样呼吸,主动与环境进行物质和能量交换,甚至从中获取所需的资源呢?这虽然听起来像科幻小说,但突破性的进展正在世界各地的实验室中发生。

先聚焦到2012年加拿大的科学家们做的一项实验。他们在碳纤维复合材料中混入了无数个微小的胶囊,每个胶囊都装着特殊的修复剂。高速飞行的太空碎片撞击材料时,被撞击点附近的胶囊就会破裂,里面的修复剂则释放出,就如同人体皮肤受伤后血小板迅速聚集。

这些修复剂一旦接触空气就会迅速聚合固化,填补裂缝。在模拟实验中,科学家用每秒4到8公里的速度发射小钢球撞击材料,这就是太空碎片的真实速度。结果显示材料的修复效率达到了45%到83%,机械强度也恢复到了245到326兆帕。

那么如果空间站的外壳都采用这种材料,则令人担忧的微小撞击将不再是威胁。即使被太空垃圾击中,蒙皮也能像生物体一样流血、结痂再愈合。

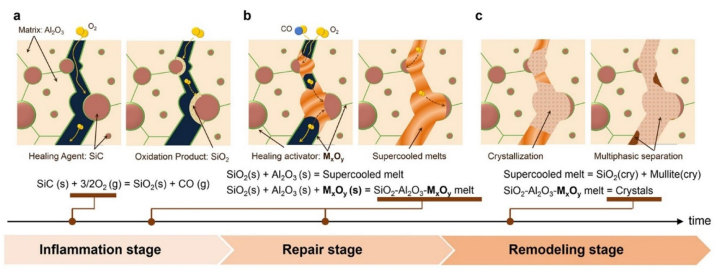

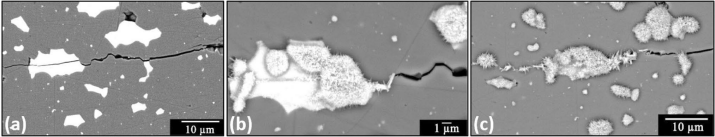

不过胶囊技术有个缺点,就是每个位置只能修复一次。日本东京工业大学的科学家们找到了更巧妙的办法:让材料像骨骼一样能够反复愈合。他们在氧化铝陶瓷中掺入了碳化硅。平时,碳化硅被包裹在氧化铝基体中,相安无事。但当裂纹出现,碳化硅暴露在高温环境中时,奇迹发生了——它会与氧气反应,生成二氧化硅,就像树脂一样流动并填充裂缝。更神奇的是,加入少量氧化锰后,修复时间缩短了6000倍。原本需要1000小时的愈合过程,现在只需10分钟。

这种材料特别适合航天器的高温部件,比如火箭发动机喷管。在极端的温度循环中,它能一次又一次地自我修复。

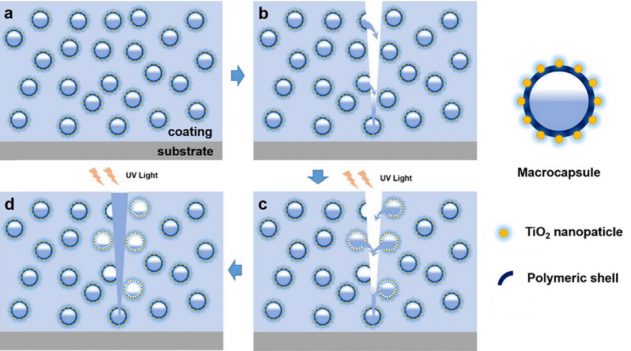

我国科学家的一项突破更是令人瞩目。我们知道,在太空中,紫外线是材料的大敌。强烈的太阳紫外辐射会让塑料变脆、涂层老化、颜色褪去。但在2019年,我国科学家却能化敌为友,把这个破坏者变成了修复师。

这个秘密武器是一种特殊的微胶囊,这些胶囊均匀分布在航天器的涂层中。胶囊的外壳是二氧化钛纳米颗粒像一层防晒霜;内部则包裹着聚合物壳和修复剂。

当涂层被微流星撞击产生裂纹时,撞击处的一些胶囊会因为机械力而破裂,立即释放修复剂,这是第一道防线。第二道防线正是裂纹周围那些没有破裂的胶囊,它们会在太空中强烈的紫外线照射下逐渐降解。就像定时释放的药物胶囊,它们会持续不断地释放修复剂,确保裂纹得到充分修复。

没有紫外线,胶囊只能靠机械破裂释放修复剂,效果有限。有了紫外线的帮助,修复过程变得更加彻底和持久。在实验室测试中,科学家们对这种涂层进行了魔鬼训练,连续暴露在紫外线下长达216小时,相当于在太空中晒了好几个月。即使经历如此严酷的考验,涂层依然能够自我修复。当用刀片在涂层上划出一道深深的划痕,然后放在紫外灯下照射12小时后,划痕已然消失得无影无踪。这就像给航天器穿上了一件自愈战袍,白天太阳的紫外线不仅不会伤害它,反而会帮助它修复夜间遭受的损伤。这样一看,或许这种技术不仅可以用在航天器上,还可以应用在户外设施、汽车涂装等领域。如果可以使汽车划痕在阳光下自动消失,建筑物的外墙在紫外线照射下自我修复,何尝不是科学赋予材料的新生命呢。

当然,还有更多令人惊叹的创新。有的用电脉冲刺激金属材料自我修复。当电流通过裂纹时,电脉冲引发局部高温和压应力,驱动材料流向裂纹区实现原子键合金属原子扩散再结晶,像是给伤口做了个微创手术。这种方法已经成功修复了不锈钢和钛合金的微裂纹,而且只需要电能,不需要任何化学物质。

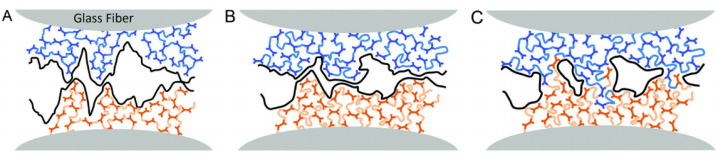

还可以从分子层面入手,开发出能抵御原子氧侵蚀的智能涂层。这些涂层不仅能在80度左右的温度下2分钟内自动修复裂纹,还能将原子氧的破坏力降低8倍以上。更有意思的是一种叫类玻璃体的新材料,它既有玻璃的坚固,又有橡胶的柔韧,两块这样的材料只要贴在一起加热,就能形成牢不可破的化学键,需要时再加热又能轻松分离。

站在2025年的今天回望,从莱特兄弟的第一架飞机到现在不过百余年。每一个划时代的进步,都始于一个大胆的设想。从如果飞机能飞到如果材料能自愈,人类的想象力从未停止。而科学,则是将这些美好设想变为现实的魔法。

参考文献

Pernigoni, L., Lafont, U. & Grande, A.M. Self-healing materials for space applications: overview of present development and major limitations. CEAS Space J 13, 341–352 (2021).

贺佳伟.基于图像识别的飞机蒙皮损伤检测与评估[D].重庆交通大学,2024.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生

审核丨孙明轩 上海工程技术大学 教授

图文简介