磁火推进:等离子发动机点燃深空旅行新希望

在各种媒体报道中,大家应该已经熟悉了火箭的发射场景:伴随着震耳欲聋的轰鸣声,橙红色的火焰从火箭底部喷涌而出,浓密的白烟瞬间笼罩整个发射场,巨大的火箭缓缓升空,逐渐消失在云层之中。这是因为传统化学火箭本质上是一个巨大的燃烧室,通过燃料和氧化剂的剧烈化学反应,在短时间内释放出巨大的能量。这样才能使得这些炽热的气体以极高的速度从火箭喷管喷出,产生反向的推力将火箭推向天空。

这是目前唯一实现应用的,能够克服地球引力、将航天器送入太空的实用技术。这种方式虽然能够产生巨大的推力,可燃料消耗惊人,火箭总质量的90%以上都被燃料和氧化剂占据。而且化学火箭的速度天花板难以突破,因为根据牛顿第三定律,炽热的气体以每秒4.5公里的最高速度喷出时,已是推力的理论极限。这个速度极限带来了一系列连锁问题。要理解这一点,我们需要了解齐奥尔科夫斯基火箭方程:这个方程表示了火箭最终能达到的速度取决于喷射速度和质量比(起飞质量与燃料耗尽后质量的比值)。但由于化学反应的能量密度有限,喷射速度被锁死在一个较低的水平,也就是说要想飞得更远更快,只能不断增加燃料。

而携带更多燃料需要更大的燃料箱,而更大的燃料箱意味着更重的结构,这又需要更多的燃料来推动.......最终,火箭变成了一个燃料运输机,真正的有效载荷近乎是微乎其微。

而化学燃料的问题在深空探测任务中变得更加严峻。当火箭成功将探测器送入太空后,在浩瀚的宇宙中,探测器需要不断调整轨道、改变速度、修正航向,最终才能抵达数亿公里外的目标。当我们仍然使用化学推进来完成这些任务时,意味着除了发射时消耗的巨量燃料外,还要为太空中的每一次机动携带额外的推进剂。以火星探测为例,一个典型的探测器需要携带自身质量50%以上的燃料,仅仅是为了完成轨道转移和制动。如果目标是更遥远的木星或土星,这个比例会进一步攀升。最终,科学仪器的重量继续进一步被压缩,任务能力受到严重制约。

面对这个似乎无解的困境,能否跳出化学反应的框架,寻找一种全新的推进方式?于是一个设想被提出:利用电能直接加速带电粒子。给原子剥离电子使其带电后,就可以用电场或磁场来加速这些离子,而这就是等离子推进的基本思想。它不再依靠化学能的暴力燃烧,而是借助电磁场的精确操控。

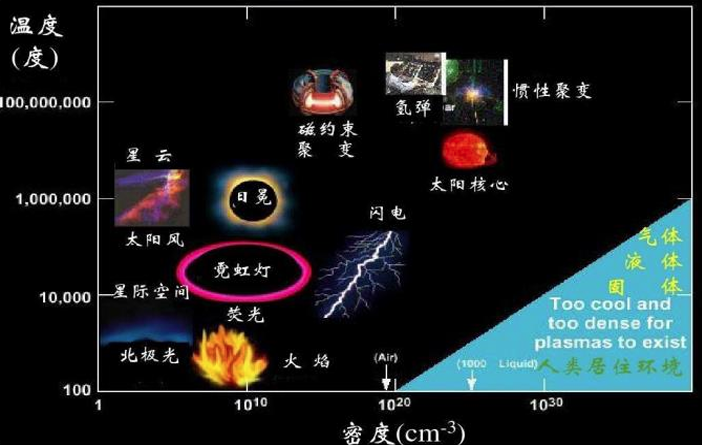

早在1906年,现代火箭之父罗伯特·戈达德就考虑过不通过高温而将带电粒子加速的可能性。但直到20世纪60年代,这个设想才在实验室中初步实现。科学家们把氙气等惰性气体注入一个特殊的腔室,用高能电子轰击这些气体原子时,原子会失去电子变成带正电的离子,变成了等离子体。如果还是不太明白,我们先一起回顾一下中学物理:物质通常有三种状态,固态、液态和气态。当我们给冰块加热,它会融化成水;继续加热,水会蒸发成水蒸气。那么,如果我们继续给气体加热会发生什么?当温度达到数千度时,气体分子中的原子开始散架,电子获得足够的能量挣脱原子核的束缚,自由地游荡。这种由自由电子和失去电子的离子组成的混沌状态,就是等离子体,物质的第四态。

实际上,等离子体在自然界中无处不在:闪电划过天空的瞬间,空气被瞬间加热到极高的温度,形成了等离子体通道;太阳本质上就是一个巨大的等离子体球,其内部的氢原子在极高温度下完全电离;就连我们熟悉的霓虹灯发光,也是因为管内的气体被电离成等离子体。等离子体最大的特点是可以被电磁场操控,电场和磁场可以推拉这些带电粒子,让它们按照我们设计的路径运动。而这正是等离子推进的精髓所在。

在航天领域,其最直观的优势就是燃料效率。用比冲这个参数来衡量推进系统的效率,它表示每消耗1千克推进剂能够产生多少秒的推力。化学火箭的比冲通常在300-450秒之间,而离子推进器足可以达到3000-30000秒。而离子推进器在太空中的工作系统核心就是将电能转化为离子的动能,通过动量交换产生推力。

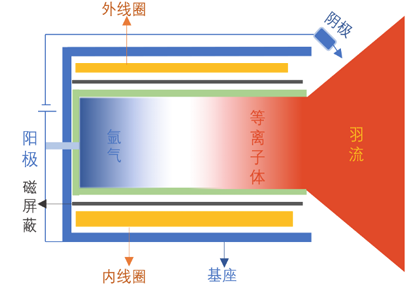

第一步是电离过程,这个过程无需在赘述,和前文的电离思路相同,唯一需要关注的是电离效率如何提升。

第二步是静电加速,我们知道根据能量守恒定律,离子获得的动能等于其通过的电势差,所以放电室后端安装有多层同心圆环状的金属栅格系统,通常包括屏栅、加速栅和减速栅。屏栅施加正高电压,加速栅接负电压。这种电压配置形成了强电场,氙离子在电场作用下获得加速。

第三步是电荷中和。离子束喷出后必须进行中和处理,否则航天器会因电荷积累产生空间电势,阻碍后续离子喷出。中和器在喷口外释放与离子束等量的电子。这些电子与离子束混合,使整个羽流呈电中性状态,确保推进系统能够持续稳定工作。整个过程中,推力的大小由离子质量流率和喷射速度的乘积决定,虽然单个离子质量极小,但极高的喷射速度就让总冲量很可观了。

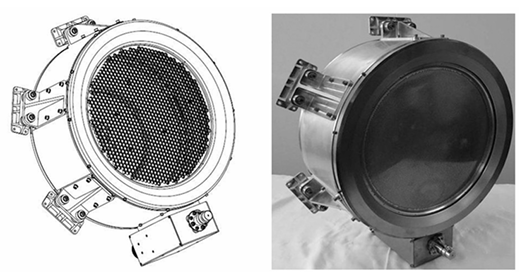

虽然整体流程大体都是上述的三步走,但是不同的推动器仍有技术区别,传统离子推进器是最经典的设计,也是我们刚才详细介绍的类型。它的优点是技术成熟、效率高、比冲极高。但缺点也很明显:结构复杂,需要精密的多层栅格系统;推力密度低,典型推力仅几十到几百毫牛;栅格会被高速离子逐渐侵蚀,限制了使用寿命。美国的NSTAR、NEXT和中国的LIPS系列都属于这一类。

霍尔推进器则采用了完全不同的思路。它没有复杂的栅格系统,而是利用垂直的电场和磁场产生的霍尔效应来约束电子,让它们在环形通道内做螺旋运动。这些被困住的电子不断与中性原子碰撞产生离子,离子则在电场作用下加速喷出。霍尔推进器的优势在于结构简单、推力密度较高、成本相对较低,已经在超过半数的商业通信卫星上应用。但其比冲不如离子推进器,效率也略低。

可变比冲磁等离子体火箭(VASIMR)则代表着等离子推进的未来方向。它的原理类似于三级火箭:第一级用射频波将气体加热到几千度形成冷等离子体;第二级再用离子回旋共振加热到百万度以上;第三级通过磁喷管将热能转化为定向动能。VASIMR最大的特点是可以像汽车变速箱一样调节档位,需要大推力时降低比冲,需要高效率时提高比冲,但它的挑战在于需要巨大的电力供应,所以目前还处于地面测试阶段。

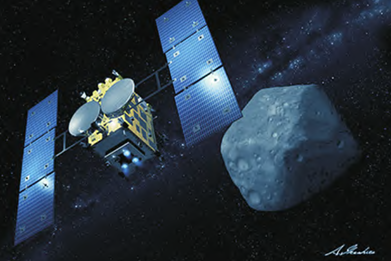

这些不同的技术路线在世界各国都有研究和应用。1998年,美国深空1号探测器首次将离子推进作为主推进系统,开启了等离子推进的实用化时代。随后,欧洲、日本相继在深空探测任务中成功应用了这项技术。

在这场技术竞赛中,我国的LIPS系列推进器格外引人注目。2017年4月12日是我国电推进发展史上的重要节点。这一天,搭载LIPS-200离子推进系统的实践十三号卫星成功发射并在轨点火运行。这不仅标志着中国成为继美国、俄罗斯、欧洲和日本之后第五个掌握离子电推进技术的国家,更重要的是实现了从实验室到太空应用的关键跨越。但我国科研人员并未止步于此。2019年底,实践二十号卫星携带4台LIPS-300离子推进器升空,展现了中国在这一领域的最新成果。LIPS-300不仅功率更大、性能更优,更在多个关键技术上实现了自主创新。

从火箭发射时的震天轰鸣,到离子推进器的寂静加速。齐奥尔科夫斯基说过:“地球是人类的摇篮,但人类不可能永远躺在摇篮里。”如果说化学火箭帮助我们迈出了摇篮的第一步,那么等离子推进技术,或许就是我们走向宇宙深处的坚实阶梯。

参考文献

李梦蝶.等离子体在霍尔推进系统中的应用研究[D].杭州电子科技大学,2023.

龙丹,郑茜,刘畅,等.国内外航空电推进技术发展现状及趋势[J].天津科技,2022

贾艳辉,冯杰,王亮,等.LIPS-300多模式离子推力器中和器优化研究[J].真空与低温,2018

胡竟,王亮,张天平,等.LIPS-300离子推力器环形会切磁场等效磁路分析研究[J].推进技术,2018

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生

审核丨白鹏 航天科技集团十一院 研究员

图文简介