恒星熔炉揭秘:韦伯望远镜拍到恒星吃掉行星

在漫长的某一天后,太阳将不再是今天这个温和的黄色恒星。如果对天文学感兴趣会知道,这是恒星演化理论得出的必然结论。长期以来,我们知道太阳终将膨胀成红巨星,吞噬水星、金星,还有地球。但直到最近,人类第一次亲眼目睹了这种行星末日的真实画面,但故事的发展有些出人意料。

2025年4月,一个国际研究团队公布了詹姆斯·韦伯太空望远镜的最新观测结果,改写了我们对恒星如何吃掉行星的认知。这颗编号为ZTF SLRN-2020的恒星,向我们展示了一种更加缓慢,却同样无情的行星死亡方式。

故事要从2020年5月说起。

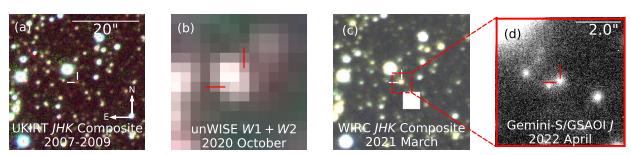

加州理工学院的兹威基瞬变设备(ZTF)是一台专门搜寻宇宙中短暂天文现象的望远镜,它捕捉到了银河系中一个不寻常的闪光。在短短10天内,一颗原本黯淡的恒星突然增亮了100倍,随后在接下来的6个月里慢慢暗淡下去。这种持续时间不长不短的爆发,既不像新星爆发那样剧烈,也不像普通的恒星耀斑那样短暂。

更奇怪的是,当天文学家调取NASA的NEOWISE红外望远镜数据时,发现这颗恒星早在光学爆发前7个月就开始在红外波段变亮了。这暗示着恒星周围出现了大量尘埃,不要小瞧这样的现象。在宇宙中,尘埃通常是剧烈事件的副产品,当恒星抛射物质、行星解体或天体碰撞时,炽热的气体会冷却凝结成微小的尘埃颗粒。这些尘埃吸收恒星的光芒并在红外波段重新辐射出来。就像一场即将上演的宇宙大戏,尘埃云的出现往往是序幕,这预示着某种剧烈的事件正在酝酿。

立即引起了全球天文学家的关注。在接下来的几年里,多个研究团队利用地面和太空望远镜对ZTF SLRN-2020进行了持续观测。直至2023年5月,第一批研究结果发表。科学家们认为,他们见证了理论预言已久的场景:当类太阳恒星耗尽核心的氢燃料后,核心会收缩升温,而外层会急剧膨胀,变成一颗红巨星。在这个过程中,恒星的半径可能增大100倍以上。如果恒星周围有行星环绕,那些轨道较近的行星将不可避免地被膨胀的恒星吞没。

基于观测数据,研究团队在当时推断:ZTF SLRN-2020是一颗正在向红巨星演化的类太阳恒星,在膨胀过程中吞噬了一颗不幸的行星。被吞噬的行星在恒星面前就像一粒花生米落入熔炉。当行星坠入恒星时,释放的引力势能转化为光和热,从而造成了观测到的爆发现象。

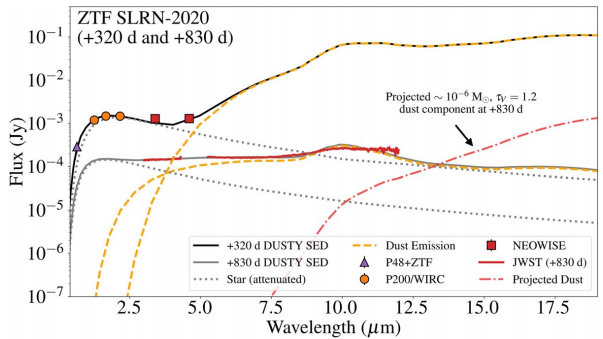

然而,当韦伯望远镜的金色巨眼转向这片现场时,它看到了完全不同的景象。

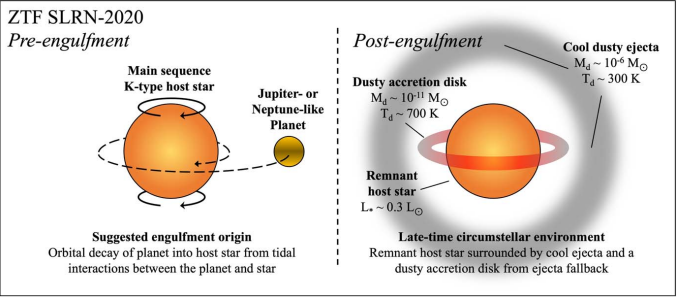

韦伯望远镜的中红外仪器(MIRI)和近红外光谱仪(NIRSpec)对这颗恒星进行了细致入微的检验,然而这颗恒星的亮度和温度都不符合红巨星的特征。相反,所有证据都指向一个惊人的结论:这是一颗仍在壮年的主序星,质量仅为太阳的0.7倍,此时本不应该膨胀。

那么,行星是如何走向末日的呢?

在4.7微米波长处,望远镜捕捉到了一氧化碳(CO)分子的特征发射线。这些炽热的气体温度高达1340K,聚集在距离恒星仅15个太阳半径的地方,相当于水星轨道的三分之一。而且望远镜还探测到了氢的布拉克特-α发射线,这通常意味着有物质正在落向恒星。

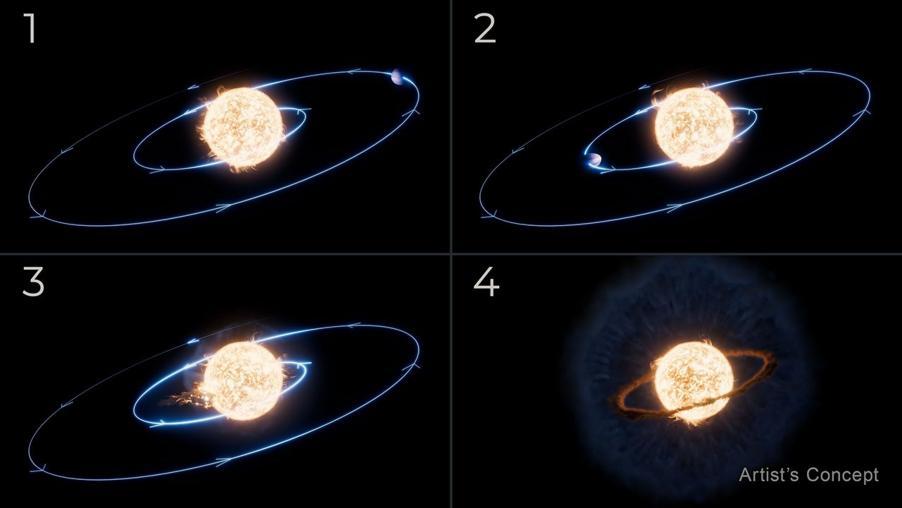

那么真相或许是:这颗行星并非被膨胀的恒星吞没,而是在潮汐力的作用下,轨道缓慢衰减,最终螺旋坠入了恒星。

就如同月球对地球海洋的影响,产生潮汐的涨落。现在把这种力量放大无数倍,那就是近距离行星所承受的恒星潮汐力。这颗不幸的行星在数百万年的时间里,被潮汐摩擦不断消耗着行星的轨道能量,使它一圈比一圈更接近恒星。

通过对不同时期观测数据的精确分析,天文学家发现ZTF SLRN-2020周围存在着两个截然不同的尘埃成分。根据2025年发表的研究,第一个是温度约280K(约7°C)的冷尘埃,质量达到太阳的百万分之一。这些尘埃是行星被撕碎后喷射到太空中的物质,在宇宙的低温环境中逐渐冷却形成的。

第二个尘埃成分则完全不同,温度高达720K(约450°C),但质量仅为太阳的千亿分之一。科学家推测,这可能是部分喷射物质在引力作用下回落到恒星附近,形成了一个炽热的吸积盘。

那么可以推测,当行星开始掠过恒星的外层大气时,炽热的恒星大气像砂纸一样磨损着行星,行星的物质开始剥离、飞溅,正如哈佛-史密松天体物理中心的Morgan MacLeod形容的那样:行星在坠落过程中,开始在恒星周围涂抹开来。这个过程释放出巨大的能量,产生了我们观测到的光学爆发。而整个吞噬过程,从行星第一次接触恒星大气到完全消失,可能只持续了几个月。

不过不必担心,地球不会像ZTF SLRN-2020中的行星那样因潮汐作用螺旋坠入太阳,因为地球与太阳的距离足够远,潮汐效应微乎其微。潮汐力的强度与距离的三次方成反比,地球距离太阳约1.5亿公里,这是1个天文单位,而ZTF SLRN-2020中的行星距离恒星比水星还要近,可能只有0.05个天文单位。这也就是说,被吞噬的那颗行星承受的潮汐力是地球的万倍。

更重要的是,地球的轨道非常稳定。在过去的45亿年里,地球的轨道只发生了微小的变化。实际上,由于太阳通过恒星风不断失去质量,地球的轨道正在以每年1.5厘米的速度缓慢向外扩张。

然而,并非所有行星都像地球这样幸运。在系外行星的世界里,存在着一类被称为热木星的特殊天体。它们是巨大的气态行星,却在极其靠近恒星的轨道上运行,有些甚至3天就能绕恒星一圈。

根据最新的观测数据,这些热木星正在经历缓慢但不可逆转的轨道衰减,2019年发表的一项研究甚至发现,拥有热木星的恒星在银河系中的速度分散度较小,这暗示它们比普通恒星更年轻。为什么?因为老年恒星的热木星可能已经被吞噬了。

而根据天文学家的推测,这次ZTF SLRN-2020中被吞噬的便是一颗质量可能接近10个木星质量的气态巨行星,一颗典型的热木星。这个推测来自四条线索。

第一条线索:能量与质量

根据研究,整个爆发事件释放的总能量远低于恒星合并事,却又高于普通的恒星耀斑。通过将ZTF SLRN-2020与已知的恒星合并事件V1309 Sco进行对比,科学家发现两者的能量相差约1000倍。

基于恒星合并的理论模型,释放能量与合并天体的质量成正比。V1309 Sco涉及的是一个0.1倍太阳质量的伴星,而ZTF SLRN-2020的能量恰好暗示了是行星的质量范围。

第二条线索:喷射物的质量

通过分析尘埃的红外辐射,科学家计算出爆发抛射的物质总量相当于0.1到1个木星质量。这个质量太小,不可能是恒星,但对于一颗巨行星来说却恰到好处。

第三条线索:化学

最有说服力的证据来自韦伯望远镜的光谱观测。在4.3微米波长处,望远镜可能探测到了磷化氢(PH₃)的发射信号。磷化氢是气态巨行星的标志性分子:在太阳系中,只有木星和土星的大气中含有大量磷化氢,而地球等岩石行星几乎不含磷化氢,恒星则是由于温度太高,磷化氢会被分解。

第四条线索:轨道特征

一个重要现象:这颗恒星的亮度在缓慢而稳定地增加。这种平稳的亮度变化告诉了我们这颗行星当时的轨道已经非常接近圆形了。如果行星的轨道是椭圆形的,它会时而靠近恒星、时而远离。但观测显示亮度变化非常平稳,这说明行星一直保持着几乎恒定的距离在围绕恒星运转。

同时,科学家推算出这颗行星的轨道周期不到一天,如此短的轨道周期意味着这颗行星离恒星极其近。这种极近距离、极短周期的轨道配置,正是热木星的典型特征。这些行星因为离恒星太近,表面温度可达上千度,因此得名热木星。

而ZTF SLRN-2020的故事尚未结束。韦伯望远镜的观测表明,这颗恒星周围仍有炽热的吸积盘在缓慢旋转,那是行星最后的遗骸,正缓慢落向恒星。终会在未来的某一天,最后一缕行星的灰烬消散在恒星的烈焰中。

参考资料:

NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

De, K., MacLeod, M., Karambelkar, V. et al. An infrared transient from a star engulfing a planet. Nature 617, 55–60 (2023).

Lau, R. M., Jencson, J. E., Salyk, C. et al. Revealing a Main-sequence Star that Consumed a Planet with JWST. ApJ 983, 87 (2025).

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学 博士研究生

审核丨韩文标 中国科学院上海天文台 研究员

图文简介