人造太阳突破千秒!中国EAST再刷新世界纪录,无限清洁能源近了?

2025年1月20日,安徽合肥科学岛上,中国科学家首次将上亿度的等离子体火焰禁锢在磁场牢笼中整整1066秒,人类距离点亮“人造太阳”的梦想从未如此接近。

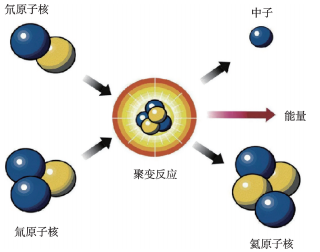

如果告诉你,1克物质可以产生相当8吨油燃烧的能量,你会相信吗?这就是核聚变的真实威力。太阳普照大地50亿年,其能量来源于核心处一刻不停的核聚变反应。当两个氢原子核在极端高温高压下聚合形成氦原子时,部分质量会转化为巨大能量。1克氢聚变释放的能量相当于燃烧8吨油,而海水中每升含有30毫克可作聚变燃料的氘,完全释放的能量相当于340升油之多。

然而在地球上复制太阳绝非易事,我们先来了解一下太阳是如何完成核聚变的。在太阳核心,温度高达1500万摄氏度,压力达到地球大气压的3000亿倍。在这种极端环境下,氢原子失去了外层电子,变成带正电的原子核。尽管同性相斥的电磁力试图将它们推开,但巨大的压力和温度赋予了原子核足够的动能,使它们能够克服这道电磁屏障,最终释放出惊人的能量。

但地球上没有太阳那样的引力条件,即便我们挖到地心,也无法产生足以引发核聚变的压力。更何况,地球内部温度最高也只有6000摄氏度左右,远远达不到聚变所需的条件。由于温度和压力在聚变反应中可以相互补偿,要想在地球上实现聚变,我们需要超过1亿摄氏度的温度。温度越高,原子核的运动速度越快,相互碰撞的能量就越大,克服电磁斥力的概率也就越高。

当温度升高到几千度时,原子中的电子会获得足够的能量,挣脱原子核的束缚,自由游离。这时物质进入了第四态,也就是等离子体态。它不同于我们熟悉的固体、液体和气体,而是由带正电的离子和带负电的电子组成的电离气体。闪电、霓虹灯、太阳风,这些都是等离子体的表现形式。在1亿度的极端高温下,所有物质都会变成等离子体。

这样的高温等离子体足以瞬间汽化任何已知材料。即使是熔点最高的钨(3422摄氏度)或碳化钽(4000摄氏度)。世界上没有任何容器能够承受如此高温。

于是科学家们利用了磁场。

这要从等离子体的一个特性说起:它是由带电粒子组成的,而带电粒子在磁场中会受到洛伦兹力的作用。就像指南针会被磁铁吸引一样,等离子体中的离子和电子会沿着磁力线做螺旋运动,被捆绑在磁力线上。如果能够设计磁场的形状,就可以把等离子体约束在特定的空间内。

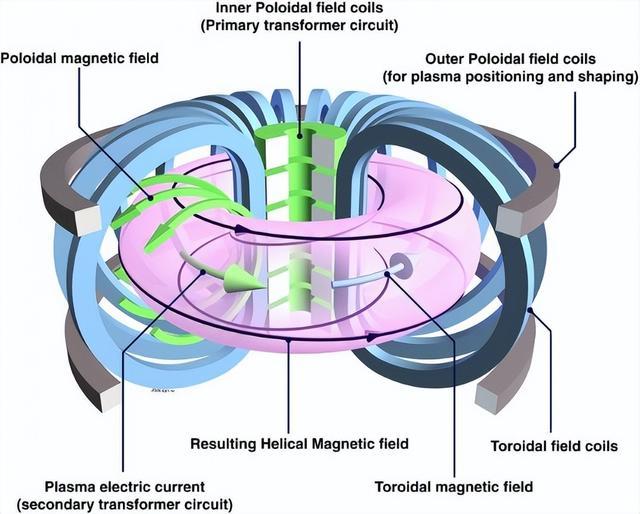

托卡马克,这个来自俄语"带磁线圈的环形腔"的名字,正是这种磁约束装置的代表。它的基本结构像一个巨大的甜甜圈,但内部的磁场设计却极其复杂。

首先是纵场线圈,它们像项链一样环绕在甜甜圈外面,产生沿着环形方向的磁场。但仅有纵向磁场还不够,因为带电粒子会沿着磁力线漂移到器壁上。于是科学家又在环形器中心穿过一个变压器,在等离子体中感应出环向电流。这个电流会产生极向磁场,与纵向磁场叠加形成螺旋形磁力线。

为了让等离子体稳定悬浮在真空室中央,托卡马克还需要极向场线圈来调节磁场形状,需要反馈控制系统来实时监测和调整等离子体位置,需要真空系统来防止杂质污染,需要加热系统来维持高温。

中国的EAST装置正是这样一个磁瓶子,但它有三个独特之处:全超导、非圆截面和主动冷却内部结构。全超导意味着磁场可以长时间稳定运行;非圆截面让等离子体更加稳定;主动冷却则确保装置不会过热。这三大技术的结合,使EAST成为世界上最先进的核聚变实验装置之一。

传统托卡马克使用的是常规铜线圈,就像家里的电线一样,通电时会发热。要产生强大的磁场,需要巨大的电流,这意味着惊人的能量消耗。而且铜线圈发热后电阻会增大,磁场强度受限,只能间歇运行,通常工作几十秒就必须停下来冷却。

EAST采用了全超导技术。超导材料在极低温度下(约-269摄氏度)电阻会完全消失,电流可以在其中永久流动而不产生任何损耗。EAST的超导线圈由铌钛合金制成,被液氦冷却到接近绝对零度。一旦励磁,磁场可以稳定维持数小时、数天甚至更长时间,为实现稳态运行奠定了基础。

如果切开一个传统托卡马克的横截面,会看到等离子体呈圆形。但EAST采用了D形截面设计,看起来像一个竖立的字母D。D形截面可以显著提高等离子体的稳定性。在圆形截面中,等离子体容易发生各种不稳定性,像圆形的肥皂泡容易变形破裂。而D形截面通过改变磁场位形,增强了对等离子体的约束能力。更重要的是,这种设计可以在相同的装置尺寸下,容纳更多的等离子体,提高聚变功率密度,这对未来的商业聚变堆至关重要。

还要注意的是即使等离子体被磁场完美约束,仍会有部分能量以辐射和粒子的形式逃逸出来,轰击器壁。在EAST的1066秒运行中,面向等离子体的第一壁要承受极高的热负荷。EAST采用了先进的主动水冷系统,第一壁由特殊的钨铜复合材料制成,内部布满了细密的冷却水管。冷却水以每秒数米的速度流过,带走热量。

在核聚变研究的历史上,1982年是一个转折点。德国ASDEX装置的科学家们在一次实验中意外发现,等离子体突然从低约束模式(L-mode)跃迁到了高约束模式(H-mode)。等离子体的能量约束时间一下子提升了近2倍。如果L模是普通的保温杯,那么H模就是超级真空保温瓶。在H模状态下,等离子体边缘会自发形成一道输运垒,像给高温等离子体穿上了一件隔热服,大大减少了能量损失。这个发现彻底改变了托卡马克的设计路线,成为现代所有大型装置追求的标准运行模式。

如果说EAST是一个奇迹,那最神奇的莫过于它内部的冰火两重天。在这个直径8米的钢铁机器内部,1亿摄氏度的等离子体火球与零下269摄氏度的超导线圈仅仅相距1.2米,这种极端温差如何和平共处?这需要一套精妙的隔热系统。液氦冷却的铜制热屏像一道道盾牌,层层阻隔热辐射;真空绝缘层如同隔热毯,冷却管路系统每秒带走兆瓦级的热量。

整个EAST装置包含近百万个零部件,每一个都必须精确配合,本身就是人类工程技术的巅峰之作。

要点燃核聚变之火,仅靠磁场约束还不够,还需要把等离子体加热到足够高的温度。EAST采用了两种互补的加热技术。第一把剑是离子回旋共振加热(ICRF)。这项技术利用了物理学中的共振原理,当电磁波的频率与离子在磁场中回旋的频率一致时,离子就会不断吸收能量,温度急剧上升。EAST的离子回旋加热系统可以产生数兆瓦的功率,将能量精准注入等离子体核心,就像用微波炉定点加热食物的中心。

第二把剑是低杂波电流驱动(LHCD)。这不仅是加热手段,更是维持等离子体稳定的关键。低杂波可以在等离子体中驱动出环向电流,让等离子体保持旋转,防止危险的磁面撕裂不稳定性。这就像陀螺旋转时更加稳定一样,旋转的等离子体也更容易维持平衡。

两种加热方式相辅相成:离子回旋波负责核心加热,提供高温;低杂波维持电流分布,保证稳定。在1066秒的实验中,正是这种双剑合璧的策略,让等离子体既达到了聚变所需的高温,又保持了长时间的稳定运行。

1066秒,不仅仅是一个数字,它是人类迈向聚变能源时代的坚实脚印。

站在2025年的今天回望,从1950年代苏联科学家提出托卡马克概念,到中国EAST实现千秒突破,人类用了70多年时间。EAST装置自2006年建成运行以来,等离子体运行次数超过15万次,这条路走得很长,但每一步都在加速。

参考文献

[1] 李建刚. 可控核聚变研究现状及未来展望[J]. 物理前沿, 2025, 37(1): 50-57.

[2] 中国科学院等离子体物理研究所. 全超导托卡马克核聚变实验装置[EB/OL]. (2008-10-09)[2025-01-20].

[3] 新华社. 燃!中国"人造太阳"创造"亿度千秒"世界纪录[N]. 新华每日电讯, 2025-01-21(01).

[4] 张素贞. "东方超环"核聚变实验装置[J]. 中国当代科技重大工程, 2024: 40-43.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生

审核丨梁忠伟 广州大学机电学院 副院长

图文简介