中国科学家发现,超致密的脉冲星绕行另一颗恒星运转

在人类的印象中,恒星通常是孤独地漂浮在太空中,像太阳那样缓慢燃烧、安静老去。但你是否能想象,一颗超致密的脉冲星竟然藏在另一颗恒星的身体里运转?听起来像是天文小说中的情节,然而,这一幕,最近真的被科学家捕捉到了。

2025年,我国科学家利用全球最大的单口径射电望远镜——中国天眼FAST,发现了一对异常奇特的天体组合,一颗超致密的脉冲星,正以惊人的速度围绕另一颗炽热恒星运行,而令人震惊的是,它的轨道竟然部分穿越在这颗伴星的外层气体之中。每隔几个小时,这颗脉冲星就像钻入伴星体内,在地球上探测到的电波信号也随之短暂消失。

发表在《科学》杂志的研究(图片来源:参考文献[1])

这是人类首次亲眼见证“超致密的脉冲星绕行在另一颗恒星之中”的天文奇景。这一现象,不仅刷新了我们对宇宙中恒星关系的理解,更实证了一个长期存在于天体物理模型中的关键阶段“共同包层演化”。

双星系统与恒星的“共生演化”

我们熟悉的太阳是“单身”的,但在宇宙中,除了这种“单身”,很多恒星以双星系统的形式成对运行,这些恒星彼此围绕一个共同的质心运转。

两颗恒星的质量、大小和演化速度往往截然不同为宇宙带来了最复杂、最富戏剧性的现象之一——共同包层演化(common envelope evolution)。

所谓共同包层,是指其中一颗恒星在膨胀为红巨星或超巨星时,其外层气体可能会包裹住两颗星,形成一个共享的气体外壳。此时,两颗恒星就如同被封入同一个巨大气泡之中,在这层气体中高速运转。这种状态极不稳定,持续时间短暂,通常只有几百到上千年,当然,这在宇宙尺度中,如白驹过隙。

理论模型早已预测过这一阶段,但由于过程快速、距离遥远、光信号微弱,人类从未真正“看到”它的发生。直到这一次,中国FAST望远镜探测到一个特殊脉冲星系统的信号消失现象,我们终于有了实证证据,确认恒星之间确实可以“同居”在包层之中运行,这让天体物理学的一块拼图首次得以补全。

FAST望远镜捕捉到恒星“体内运行”的脉冲星

这次引发天文学界广泛关注的发现,来自中国贵州平塘的“五百米口径球面射电望远镜”(FAST),也被称为“中国天眼”。凭借其无与伦比的灵敏度,FAST得以捕捉到银河系深处一对罕见的双星系统——PSR J1928+1815。

这是一颗脉冲星与一颗炽热氦星组成的紧密双星系统,距离地球约455光年。脉冲星本身是由一颗大质量恒星经历超新星爆炸后坍缩形成的中子星,其密度极高,自转速度惊人,同时从磁极方向发射出规则的电磁波束。当地球恰好处于波束扫过的路径中时,我们便可以接收到规律的“脉冲信号”。

然而,FAST团队在观测过程中发现,这颗脉冲星的电波信号每隔约3.5小时就会突然中断,持续时间大约200秒,随后再次恢复。这种周期性“消失”现象引发了科学家的极大兴趣。经过深入的数据分析和轨道模型拟合,研究团队提出一个惊人的解释:这颗脉冲星正在穿越伴星的外层气体包层!

更具体地说,PSR J1928+1815 的轨道周期仅有53分钟,是目前已知脉冲星-氦星系统中轨道最短者之一。由于两颗星极度靠近,脉冲星每运行一圈,就会有一小段时间钻入伴星扩展出的氢气包层中,从而导致射电信号被遮挡,地球上的接收设备便收不到它的信号。

这是人类天文观测史上第一次直接证实“共同包层阶段”仍在进行或刚刚结束的恒星系统。这对双星系统也极为年轻,估计形成时间不足一千年,相当于宇宙演化过程中的一瞬之间。

破解恒星演化关键谜团的“现场照片”

在天文学领域,理论与观测之间常常存在时间尺度的鸿沟。虽然我们早已提出恒星之间可以形成“共同包层”的演化模型,但因为这一阶段持续时间极短、物理环境极端,始终缺乏直接证据。此次由中国科学家发现的 PSR J1928+1815 系统,正好捕捉到了这一极为短暂的瞬间,为天体物理研究提供了一张极其珍贵的“现场照片”。

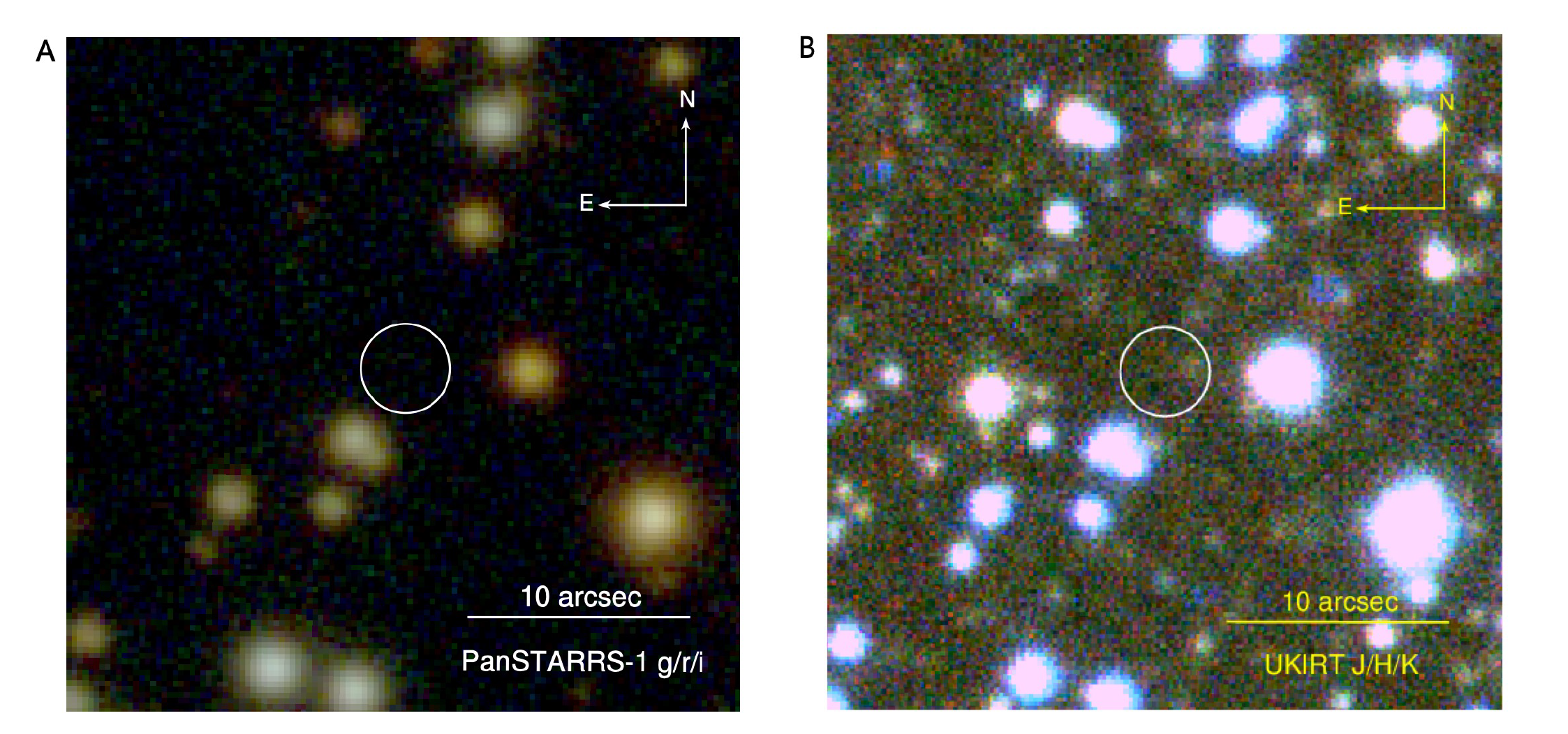

PSR J1928+1815 周围的可见光与红外图像(图片来源:参考文献[1])

从科学角度来看,这一发现的意义至少体现在三个方面:

1. 首次观测验证“共同包层演化”模型

“共同包层”阶段过去只存在于模拟和推算中,现在,我们首次通过实测数据确认了这一阶段确实存在,并且可以通过脉冲星的周期性信号遮挡来推断其穿越伴星包层的轨道路径。这一观测结果为我们提供了又一个强有力的候选案例,,完美契合了理论预测。

2. 揭示双星系统的轨道演化路径

通过观测这对恒星,科学家可以反推出双星如何通过质量交换、角动量损失等机制收缩轨道,最终走向紧密共轨。这不仅丰富了我们对恒星互动方式的理解,也为解释诸如X射线双星、超新星前身系统等复杂天体现象提供了新证据。

3. 为引力波研究提供演化前景

仅53分钟的极短轨道周期的脉冲星双星系统,如不发生干预,最终可能发生合并,产生强烈的引力波。这为我们理解引力波源的形成路径提供了前传级别的信息,有助于在未来引力波探测中反推其起源。

简言之,PSR J1928+1815 的发现,不仅补全了恒星演化的一环,也为多信使天文学提供了重要支撑。这不仅是一项技术的胜利,更是科学思维与我国观测能力的强大结合。

总结

在浩瀚宇宙中,恒星的命运并非孤立无援,而往往在彼此的引力牵引下交织演化。PSR J1928+1815 的发现,是人类首次直观地看见一颗超致密的脉冲星穿越在另一颗恒星之中的惊奇场景。这不仅证实了恒星演化中“共同包层”这一关键阶段的存在,也展示了中国在前沿天文学观测上的突破性能力。随着“天眼”继续凝视深空,未来的宇宙,或将向我们揭示更多前所未见的壮丽与奥秘。

参考文献:

[1] Yang, Z. L., et al. "A pulsar-helium star compact binary system formed by common envelope evolution." Science 388.6749 (2025): 859-863.

[2] Gaensler, Bryan M., and Patrick O. Slane. "The evolution and structure of pulsar wind nebulae." Annu. Rev. Astron. Astrophys. 44.1 (2006): 17-47.

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨喻业钊 黔南民族师范学院副教授

图文简介