中国科学家科学迈出“雄性繁殖”的第一步

一只健康活泼的小老鼠,居然没有妈妈,不是试管胚胎,而是从基因层面,它的全部遗传物质,来自两只雄性小鼠的精子。

今年,一项由上海交通大学科学家主导的研究登上《美国国家科学院院刊》(PNAS),他们成功培育出了可以存活并繁殖的“二父”小鼠。这项成果不仅在哺乳动物研究领域迈出了令人震撼的一步,也引发了公众关于生殖、生物学与伦理的诸多联想与讨论。

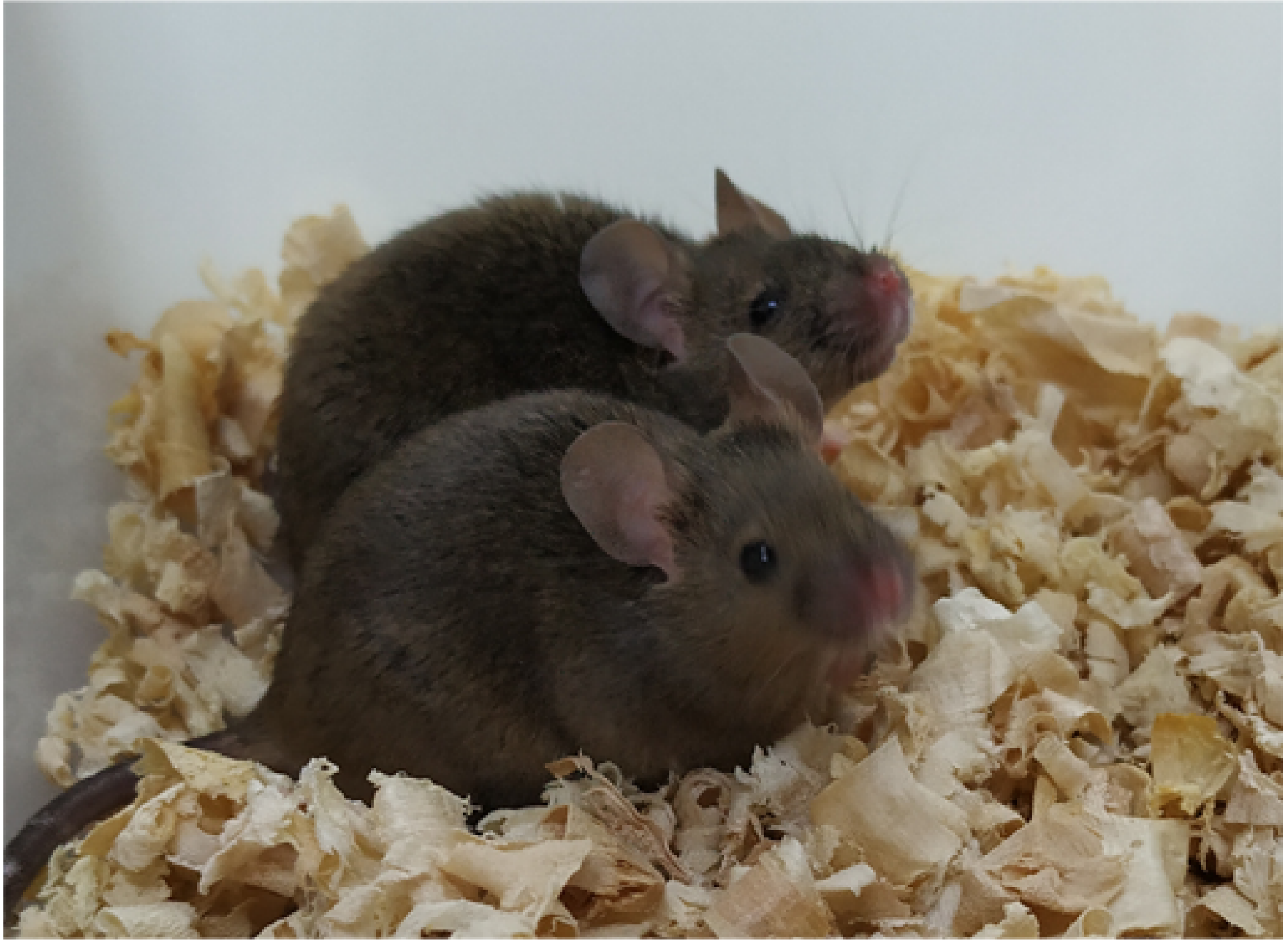

14周龄雄性雄源小鼠的实物照片(图片来源:参考文献[1])

科学家到底是如何破解这一千百万年来生物繁殖的规则?而更深层的问题则是如果这种技术未来可以应用于人类,我们准备好面对那种可能性了吗?

遗传印记为何让“两个爸爸”生子几乎不可能

哺乳动物的繁殖建立在一种被称为“基因组印记”(genomic imprinting)的精密机制上。我们每个人都从父母那里各继承了一条染色体,也就是说,每个基因通常有两个条染色体组成,一个来自爸爸,一个来自妈妈。大多数情况下,这两条染色体上的一对基因属于等位基因,即控制同一个性状。具有优势表达能力的一条,称为显性基因,弱势表达能力的称为隐性基因。如果来自父亲和母亲的两条染色体都是显性基因或都是显性基因,这个个体称为纯合体,如果来自父亲和母亲的两条染色体分别是一个显性基因,另一个是隐性基因,这个个体称为杂合体。对于纯合体来说,后代表现的是纯合体的形状,对于杂合体来说,后代表现出的是显性基因的形状。染色体控制的形状会根据选择显性基因进行表达。但有一小部分基因,却遵循一套偏心的规则,它们只允许来自父亲或母亲的一方表达,这种现象就叫做基因组印记(Genomic Imprinting)。

举个例子,比如调控胎儿生长的Igf2基因,只在来自父亲的染色体上表达,而来自母亲的染色体被沉默;而H19基因则通常只在母方染色体中活跃。如果两条染色体都来自父方,这种平衡就会被打破,许多胚胎甚至在发育早期就会终止。

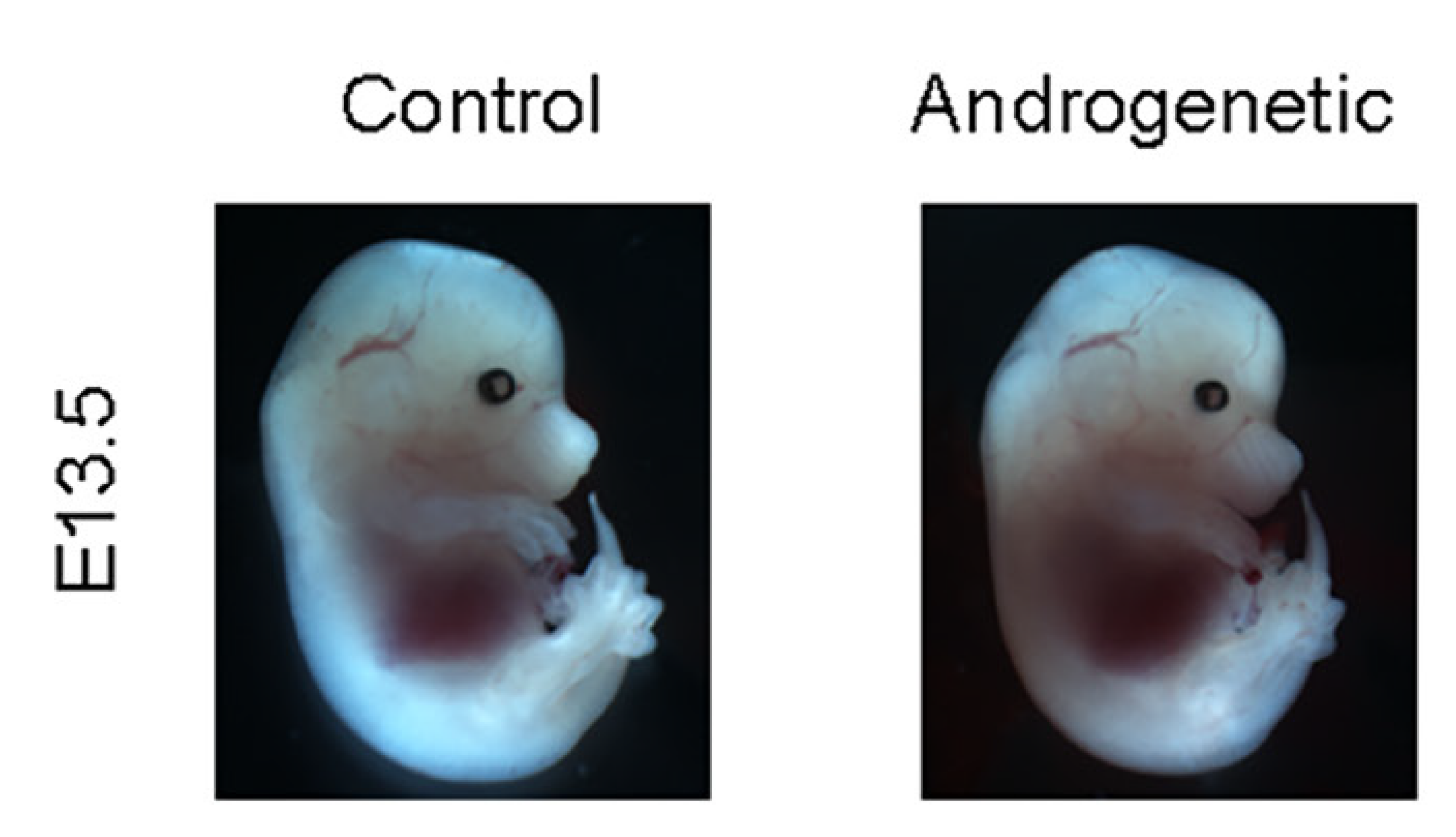

正常受精胚胎的E13.5期胎鼠与雄源胚胎的E13.5期胎(图片来源:参考文献[1])

这正是为什么单性繁殖在哺乳动物中几乎从未出现的原因。无论是只有父方还是只有母方的基因,其结果往往都是胎儿死亡或严重畸形。在1980年代,研究人员首次尝试将两个雄性小鼠的基因结合到一个胚胎中,但结果都以失败告终。

所以,要让两个爸爸的小鼠存活,科学家必须解决的最大难题就是,如何补上那些原本属于妈妈的基因印记。

科学家是如何精准“修改基因印记”

要让一个只拥有父亲基因的胚胎顺利发育成活,科学家就必须补上原本来自母方的那些重要基因印记。在2025年这项研究中,被上海交通大学科学家们却精准度实现了。

首先,研究团队选定了七个关键的印记控制区(ICRs),它们就像胚胎发育中的“主控开关”。其中包括像Igf2-H19、Dlk1-Dio3这类调控生长因子的区域,也有如Snrpn、Grb10这样的神经发育或胎盘调节关键区域。过去的研究表明,如果这些ICRs的表达失衡,胚胎极可能早早夭折或出现严重畸形。

接下来,研究人员分别使用了两种CRISPR衍生工具,一种叫dCas9-Tet1,能去除多余的DNA甲基,另一种叫dCpf1-Dnmt3,能重新加上缺失的甲基标记。而DNA甲基化是一种表观遗传修饰,意思是它不改变DNA本身的序列,但会影响基因的表达方式。从分子机制上说,DNA甲基化通常发生在DNA分子中的胞嘧啶(C)碱基上,特别是出现在C后面紧跟着G的序列时的C上。被甲基化的DNA区域不容易被转录酶等读取,从而抑制了基因的表达。

改造后的雄源胚胎在妊娠晚期的发育情况(图片来源:参考文献[1])

更妙的是,为确保每一次都能精准编辑目标位点,研究团队特地选用了来自不同品系的小鼠精子,并设计能识别特定单核苷酸差异的等位基因特异性gRNA。这一操作就像在锁孔中使用配对钥匙,只打开需要编辑的那一把锁。

通过这些编辑,研究人员在显微镜下将两枚精子注入去核的卵母细胞中,形成了理论上的“二父胚胎”,并在体外培养至囊胚期后植入代孕母鼠子宫中。结果中虽有大量胚胎未能成活,但最终有两只小鼠健康地活到了成年,并且成功繁殖后代——这是人类首次在哺乳动物中实现“雄源生殖”并得到具生殖力的个体。

总结

尽管目前“两个爸爸”的小鼠成功率仍低得惊人,仅有不到1%的胚胎能走到最后,但它依然标志着生物工程的一次边界试探。未来某一天,或许单一性别的配子结合将不仅仅是实验室里的奇观。

参考文献:

[1] Wei, Yanchang, et al. "Fertile androgenetic mice generated by targeted epigenetic editing of imprinting control regions." Proceedings of the National Academy of Sciences 122.27 (2025): e2425307122.

[2] McGrath, James, and Davor Solter. "Completion of mouse embryogenesis requires both the maternal and paternal genomes." Cell 37.1 (1984): 179-183.

[3] Reik, Wolf, and Jörn Walter. "Genomic imprinting: parental influence on the genome." Nature Reviews Genetics 2.1 (2001): 21-32.

作者丨邵文亚博士 福建医科大学副教授

审核丨黄乘明 中国科学院动物研究所研究员 中国野生动物保护协会理事

图文简介