火烈鸟在进食的时候,会制造一场微型龙卷风?

在盐湖浅滩上,几只粉红色火烈鸟优雅地低头觅食,总是会把头伸进水里,再猛地抬出。人们普遍以为它们就像鲸鱼或贝类一样,是靠被动过滤水中的微生物和浮游生物维生鸟类。

然而,近日一项发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)的新研究却彻底颠覆了这一印象。来自乔治亚理工学院和加州大学伯克利分校的研究团队发现,火烈鸟并不是等着食物上门的被动滤食者,而是会制造“微型龙卷风”捕猎的高手。

火烈鸟进食时会制造微型龙卷风示意图(图片来源:作者使用AI生成)

它们用L形弯曲的喙拍打水流、用S形脖子迅速抽动制造漩涡,还会在水中原地跳舞,用变形的蹼足搅动涡流,将沉积在底部的丰年虾等猎物卷入自己制造的流体陷阱。这一系列操作,如同工程学中的非常精巧的仿生水力系统。

L形喙与头部龙卷风

火烈鸟拥有鸟类中极为特殊的嘴部结构:它们的喙呈现出一个向下弯曲的“L”形,而且在进食时采取一种看似反常的方式——头朝下、嘴巴倒过来使用,是专为水下倒挂进食而设计的生物力学杰作。

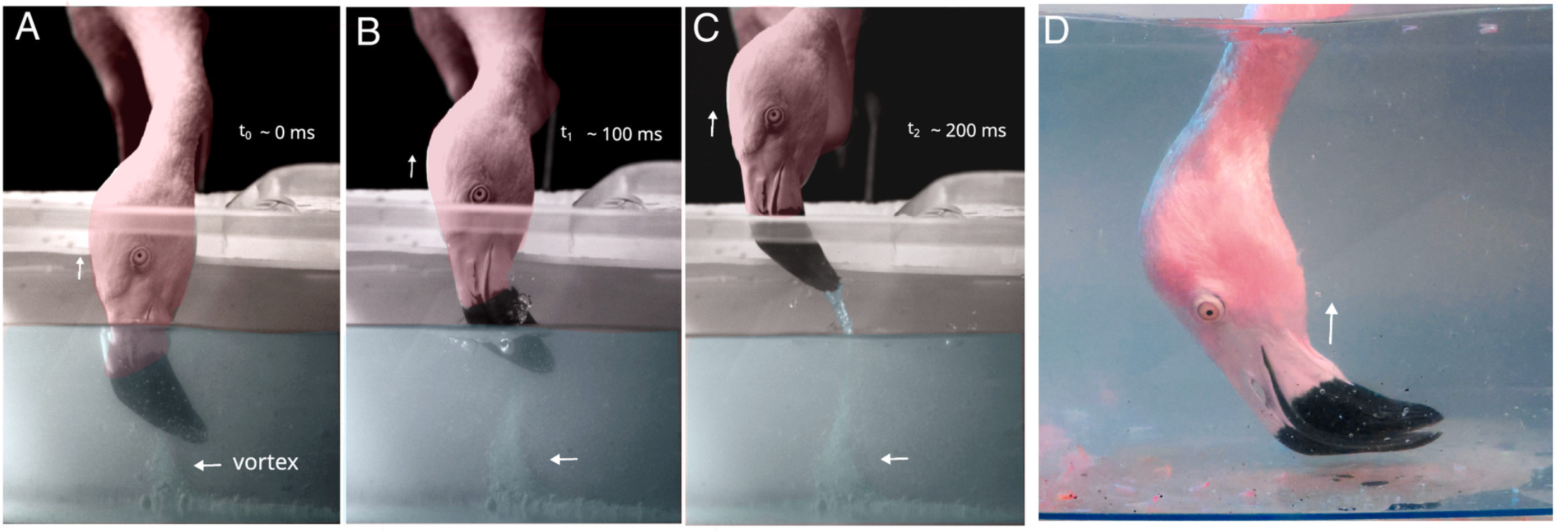

这项研究揭示,当火烈鸟在水中快速上抬头部、从底部撤离时,速度高达每秒40厘米,这几乎是人类手臂从水中拔出的速度极限。在这个过程中,它那弯曲的喙在水体中划出一道高速轨迹,形成类似水下龙卷风的强涡旋,能够把泥沙中的小型猎物如丰年虾带离底部、旋转升起。

火烈鸟将头抬出水面时产生的龙卷风状漩涡(图片来源:参考文献[1])

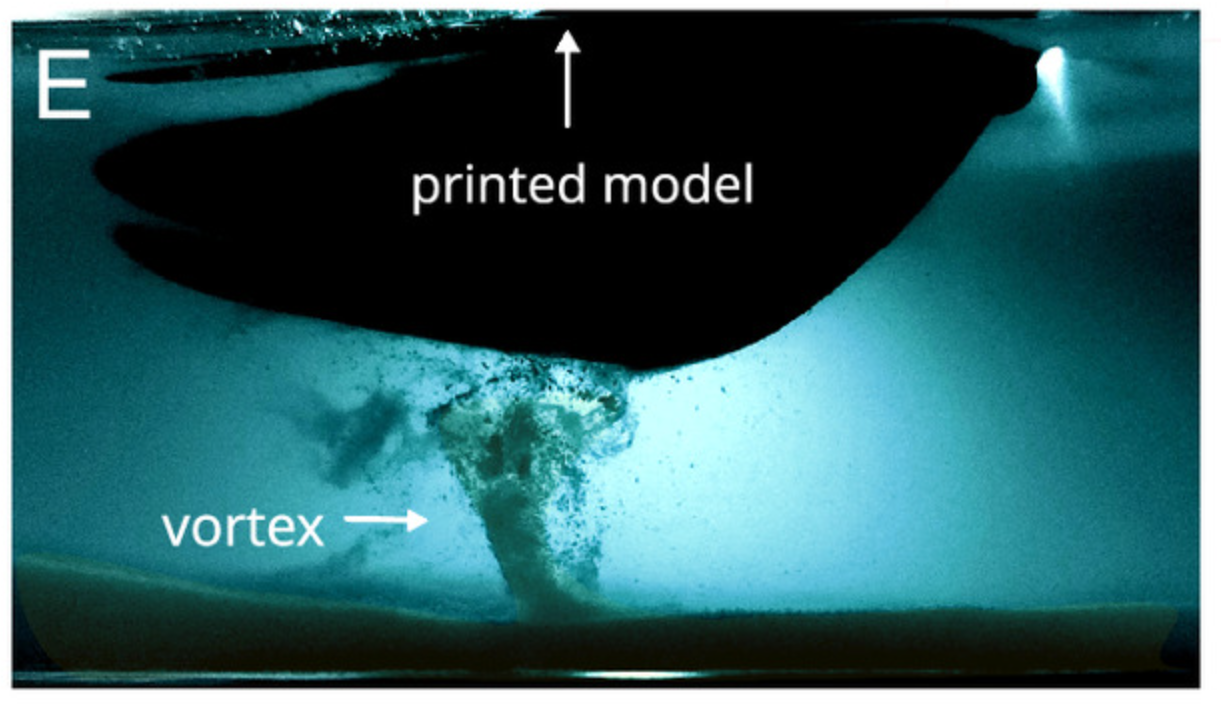

研究团队利用3D打印技术还原了火烈鸟喙的形状,并在实验水槽中重现了这一现象。结果证实,正是这独特的喙型设计,使得水流在其撤离过程中产生了强烈的吸力和旋涡,从而将底部沉积的生物粒子高效地带入火烈鸟的捕食区。

3D 打印的喙从水底拉出时引起的龙卷风状漩涡(图片来源:参考文献[1])

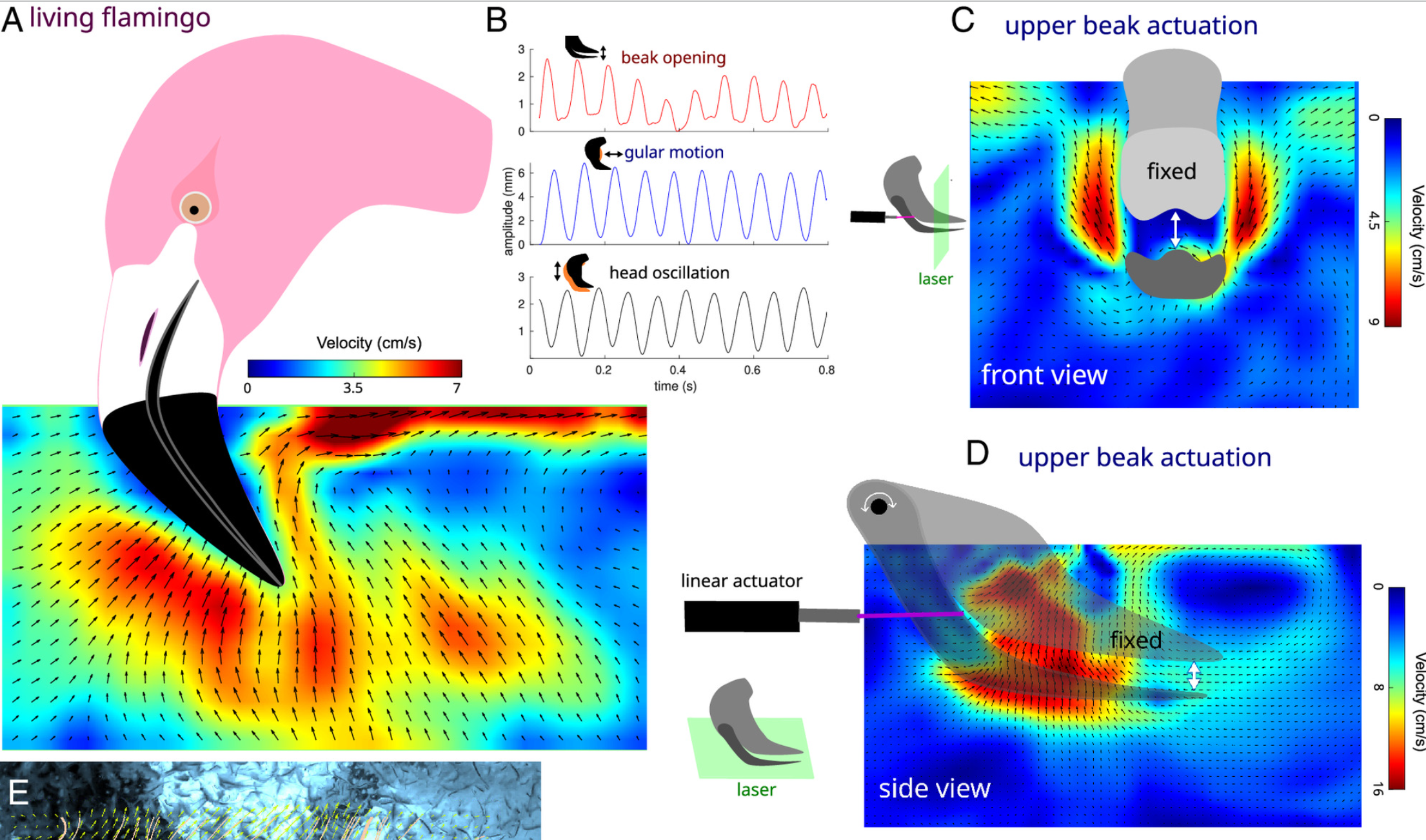

更为精妙的是,火烈鸟的上喙在倒置进食时变成了下侧部分,其平坦的形面犹如一个涡流叶片,进一步加强了流体旋转与上涌的效果。相比被动等待猎物游入嘴中的滤食者,火烈鸟显然采取的是主动式搅动与牵引策略,在水体中制造猎物搬运带。

这一行为解释了为什么火烈鸟能够在混浊、盐度极高、能见度几乎为零的极端环境中仍然高效摄食。这些鸟类早已不只是优雅的湖边象征,它们还是在水下操控旋涡、精准抓捕微小猎物的流体工程师。

拍喙造流和脚掌搅涡

除了用喙制造“龙卷风”,火烈鸟还有两大秘密武器,喙颤动与蹼足搅动水流。这一组合技,使它们能够在几乎看不清的水中,主动锁定并集中猎物,构建起一个由自身驱动的三维涡流猎场。

首先来看喙颤动动作。研究团队通过高帧率摄影和流体粒子成像技术,观察到火烈鸟在水中会以每秒约12次的频率颤动喙部,产生稳定的垂直向上最高可达每秒7厘米水流。这种行为过去被认为是与喂食或求偶有关,但本研究发现,它在捕食中扮演着至关重要的流体推动者角色。

这股颤动喙形成的向上流,构成了一种类似水下电梯的机制,将底部或中层水体中的微小猎物引导向上进入喙口,大大提升捕食效率。实验表明,模拟这一机制的机械喙在搭配水泵时,比仅用水泵吸水的方式提升了约7~9倍的颗粒捕获率,每秒最多能多捕捉10只丰年虾。

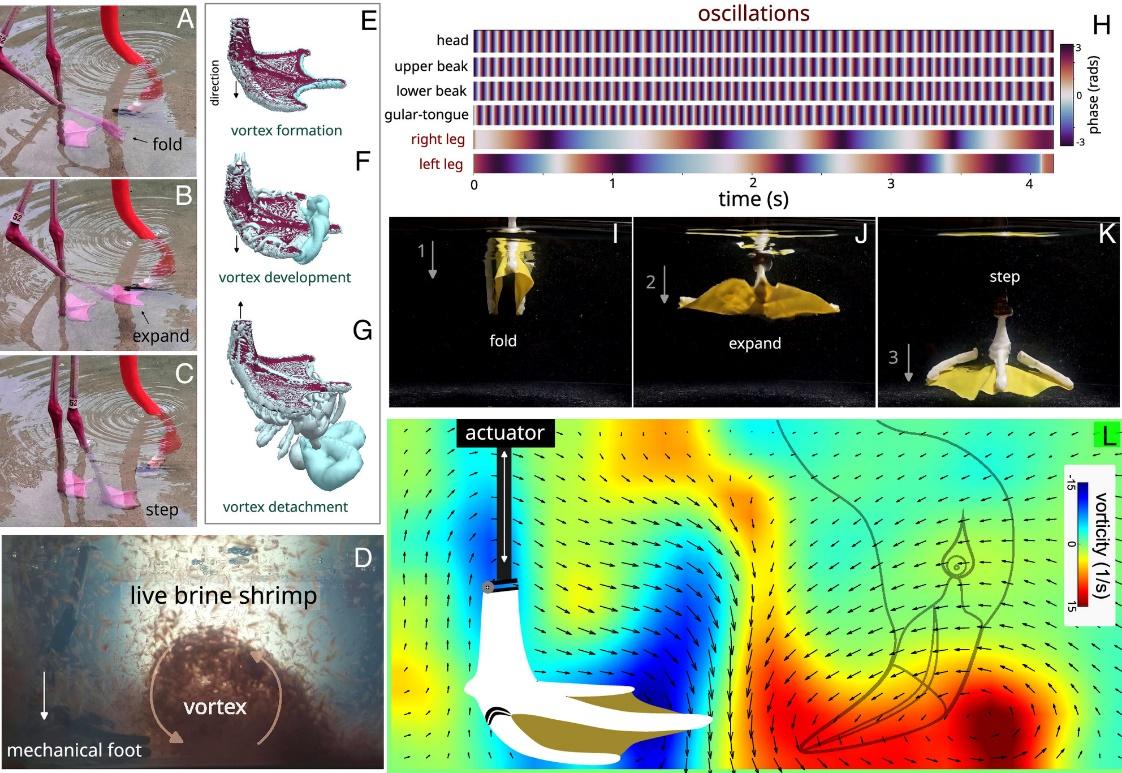

与此同时,火烈鸟的脚也在发力。它们在水中行走时,会持续地跺动脚掌,这种动作不仅仅是为了搅动沉积物,更是有节奏地制造水平旋涡——尤其是它们的蹼足会在下踩时展开、上提时闭合。这使得每次跺地都伴随着涡旋的产生,将底部沉积的猎物搅拌出来,并集中在前方的水域中。

火烈鸟踩踏时的流体动力学(图片来源:参考文献[1])

研究者设计了一款仿生变形脚模型,结合高速摄影与计算模拟,发现这类动作能制造出水平环状涡旋,足以困住包括丰年虾、摇蚊幼虫乃至行动较快的水面昆虫如舟蛾等。即便是能游到每秒15厘米的水生昆虫,也可能在旋涡中失去机动性而被困住。

值得注意的是,这种用喙造流与跺足搅涡之间并非各自为战,而是协同作用,前者制造垂直引流,后者搅动水平漩涡,两者共同构成火烈鸟倒挂捕猎时的三维立体流体陷阱。猎物一旦被卷入其中,便很难逃脱被滤网状喙缘过滤、吞食的命运。

总结

我们很容易被火烈鸟优雅的外形所吸引,却忽略了它们在水下的精准与效率。在自然界中,这种主动流体猎食极为罕见。相比之下,其他滤食鸟类大多仅依赖静态过滤,而火烈鸟则相当于自带一套水下搅拌机和吸尘器,不愧为真正的流体力学大师。

这项研究不仅重新定义了火烈鸟的生态角色,也为仿生设计开辟了新思路。或许未来的水处理设备、过滤系统,真的可以借鉴它们机制,解决工程难题。

参考文献:

[1] Ortega-Jimenez, Victor M., et al. "Flamingos use their L-shaped beak and morphing feet to induce vortical traps for prey capture." Proceedings of the National Academy of Sciences 122.21 (2025): e2503495122.

[2] Zweers, G., et al. "Filter feeding in flamingos (Phoenicopterus ruber)." The Condor 97.2 (1995): 297-324.

[3] Kiørboe, Thomas, et al. "Flow disturbances generated by feeding and swimming zooplankton." Proceedings of the National Academy of Sciences 111.32 (2014): 11738-11743.

[4] V. M. Ortega-Jimenez et al., Flamingos use their L-shaped beak and morphing feet to induce vortical traps for prey capture. Dryad.

https://doi.org/10.5061/dryad.q573n5tvd. Deposited 17 April 2025.

作者丨孙克衍博士 中国矿业大学副教授;杨超博士

审核丨黄乘明 中国科学院动物研究所研究员 中国野生动物保护协会理事

图文简介