细胞里的“隐形回收站”,一个全新细胞器被发现了

在过去一个多世纪的显微探索中,科学家们陆续发现了细胞内部丰富多样的结构,包括掌管能量代谢的线粒体、加工蛋白质的内质网、负责降解废物的溶酶体……看似早已被探索殆尽的细胞世界,是否还有藏在角落的秘密?

2025年,一项由美国弗吉尼亚大学与美国国家卫生研究院(NIH)合作完成的研究,给出了令人惊讶的答案。研究团队在多种哺乳动物细胞中发现了一种从未被记录的新型细胞结构,并将其命名为“半融合体”(Hemifusome)。这个结构并不属于传统意义上的细胞器,它如同两个小囊泡“半融合”的中间状态,却又不是过渡、短暂的瞬间,而是真实存在、稳定维持的一种新型结构。

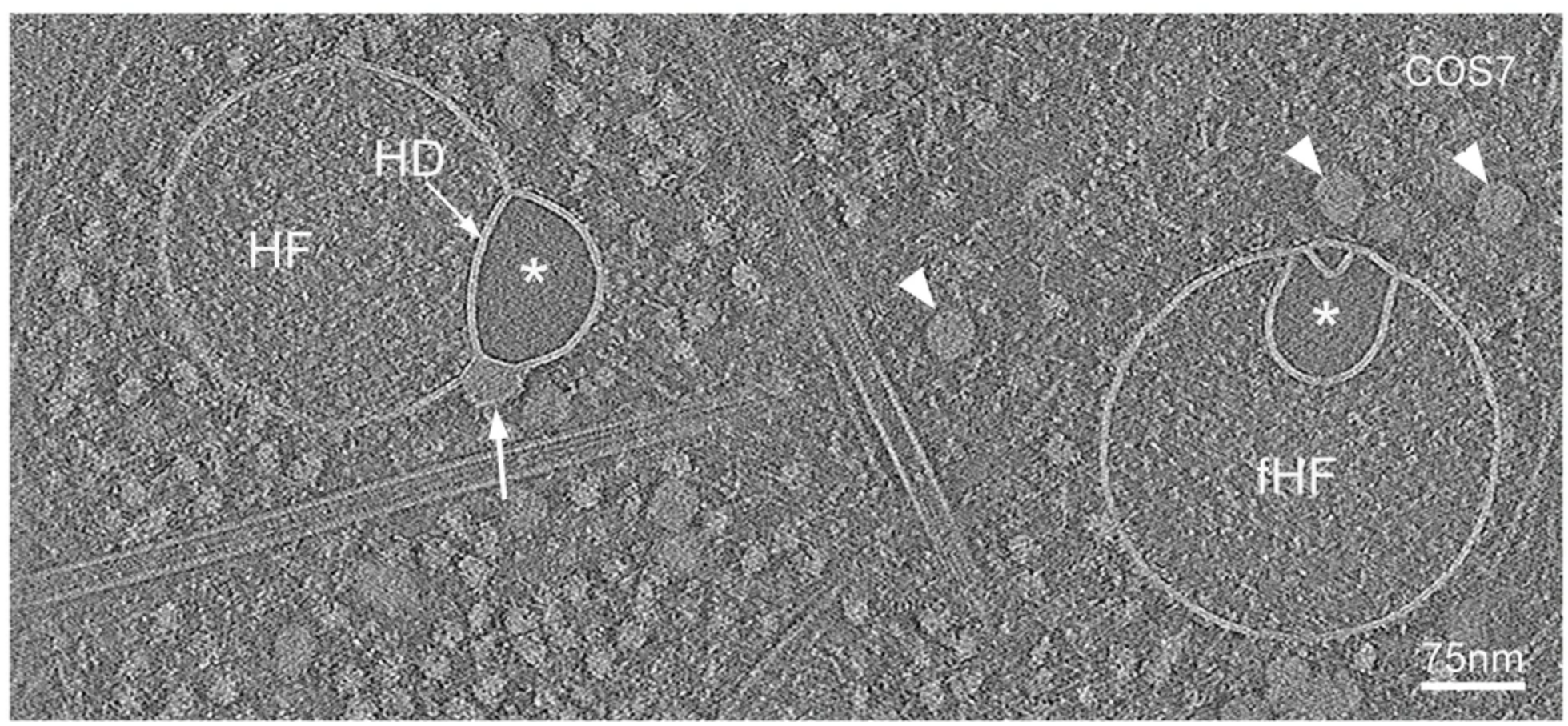

低温电子断层扫描观察到的半融合体(图片来源:参考文献[1])

这项发现之所以重要,不仅因为它扩展了我们对细胞器构成的认知,更因为它可能关联着细胞内部物质运输、废物回收,乃至某些遗传疾病的发生机制。

为什么过去没人发现它?怎么被发现的?

半融合体,顾名思义,是由两个囊泡处于半融合状态构成的细胞结构。它不像普通囊泡那样各自独立,也不是我们熟知的囊泡融合后内容物完全混合的状态。在半融合体中,一个较小的囊泡与一个较大的囊泡之间,由一层特殊的“半融合膜”相连,两者的膜外层合并,内层却仍然独立。这个状态,原本在物理模型或体外人工膜系统中才可能短暂出现,如今竟然在真实的细胞中存在,而且并不罕见,在细胞边缘区域,占到所有囊泡结构的接近10%。

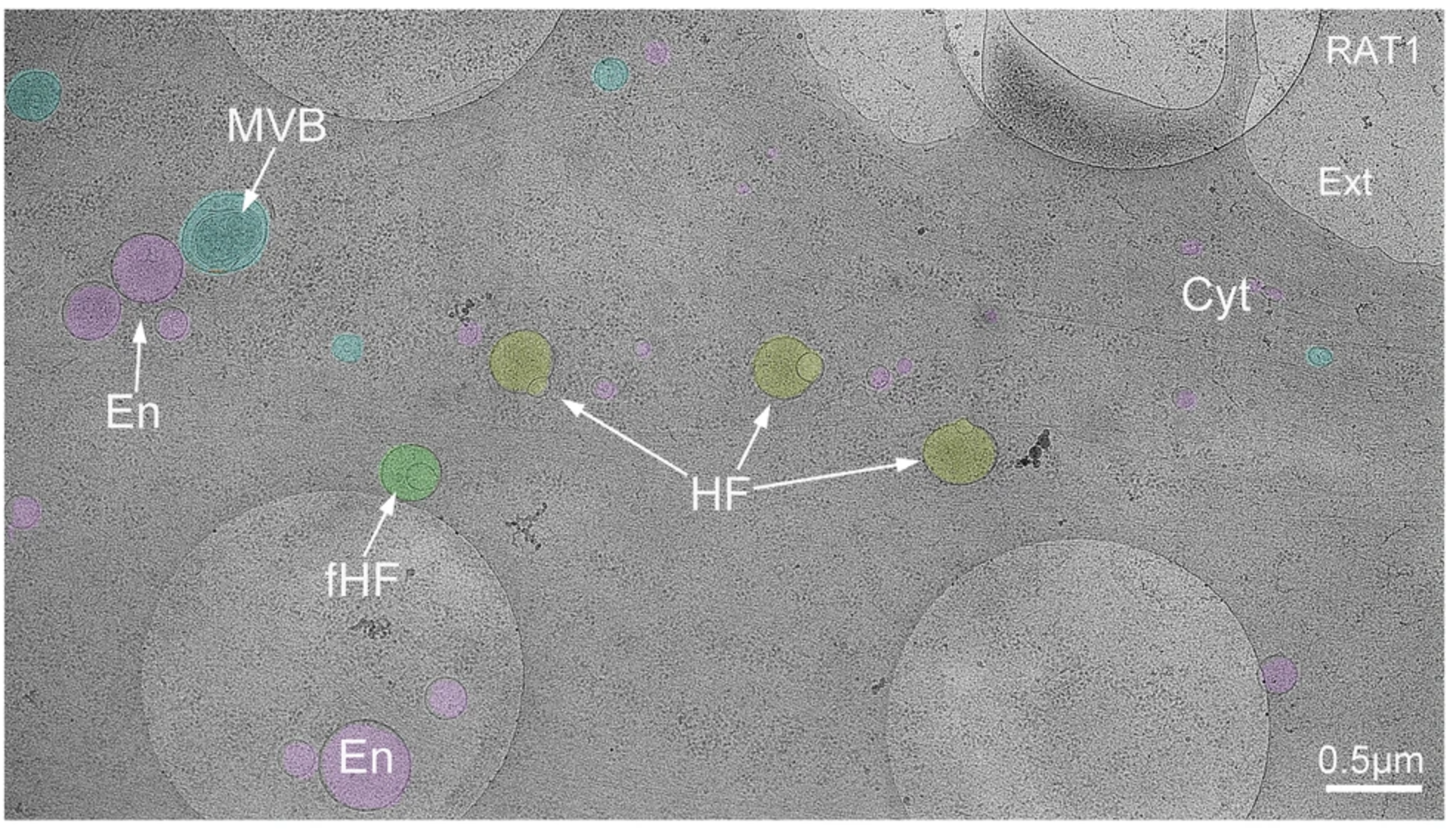

为什么以前从未发现这种结构?关键在于观测技术的飞跃。传统的透射电子显微镜需要对样本进行固定和染色,这一过程可能无意间破坏了这种精妙的半融合状态。此次发现得益于冷冻电子断层扫描(cryo-electron tomography, cryo-ET),这种新一代技术能以纳米级分辨率冻住细胞原位结构,避免样本处理带来的形态损伤,就像是在超低温下拍下了一张细胞活动的快照。通过这种手段,研究人员首次在COS-7(非洲绿猴肾细胞系)和 HeLa(人类宫颈癌细胞系)等多种哺乳动物细胞中,稳定而反复地观察到了半融合体的存在。

细胞中的半融合体,黄色部分(图片来源:参考文献[1])

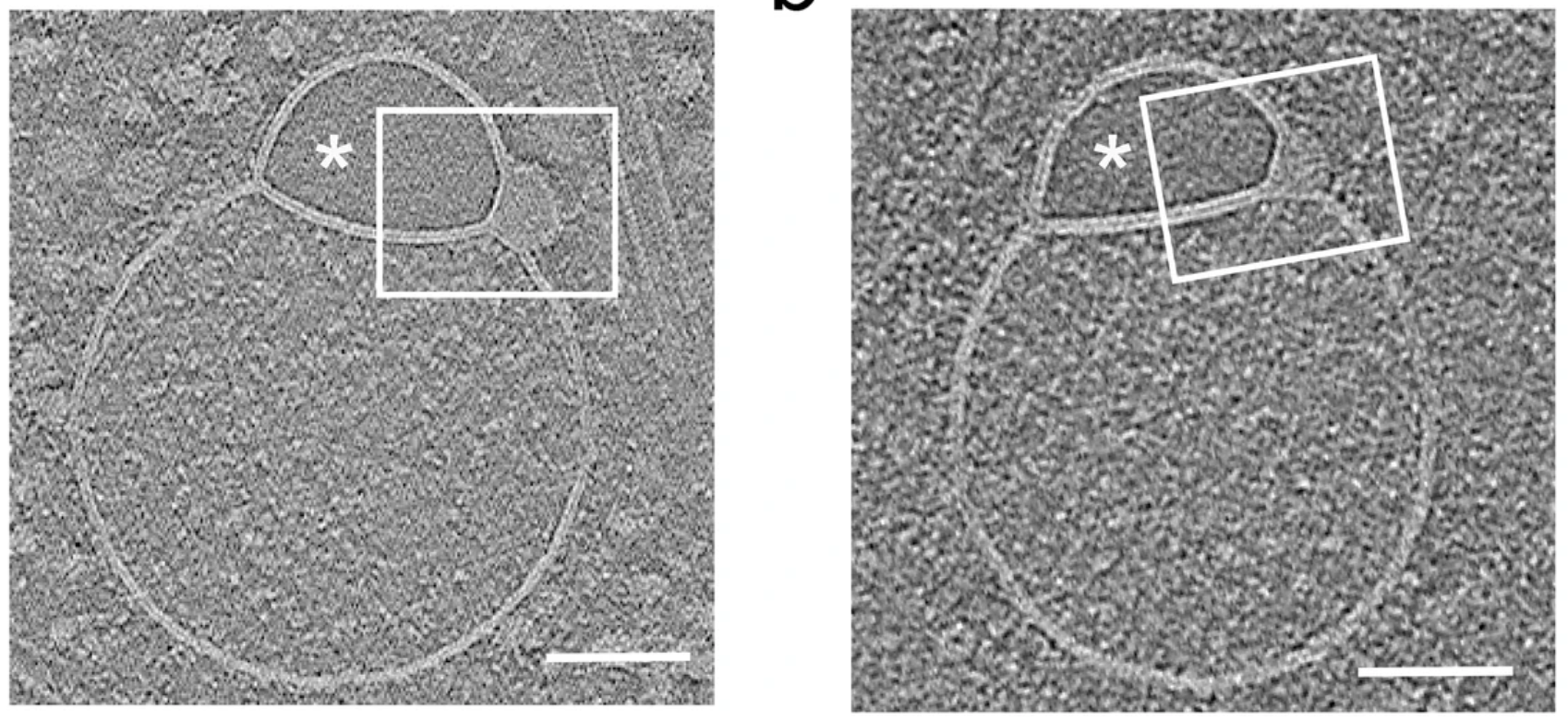

更令人惊讶的是,半融合体的结构中还常常附带一个神秘的小圆球,这个小圆球是蛋白脂质纳米液滴,其直径约为42纳米,位于两个囊泡交汇处的膜之间。

半融合隔膜的边缘有一个明显的蛋白脂质纳米液滴 (PND)(图片来源:参考文献[1])

它在细胞里干什么?有什么意义?

半融合体并不是一个单纯的结构,它的存在似乎揭示了细胞中一种全新的物质转运与回收机制。

在传统细胞生物学中,细胞依赖多泡小体、内涵体等囊泡系统,负责将老化的蛋白质、有毒代谢物等内部废物打包送入溶酶体,进行降解与回收。这一过程通常依赖一种名为内体分选复合体(Endosomal Sorting Complex Required for Transport) 的蛋白复合体来完成膜的内向弯曲和“剪断”。但半融合体的发现提示我们,细胞可能还有一套不依赖内体分选复合体的备用回收路径。

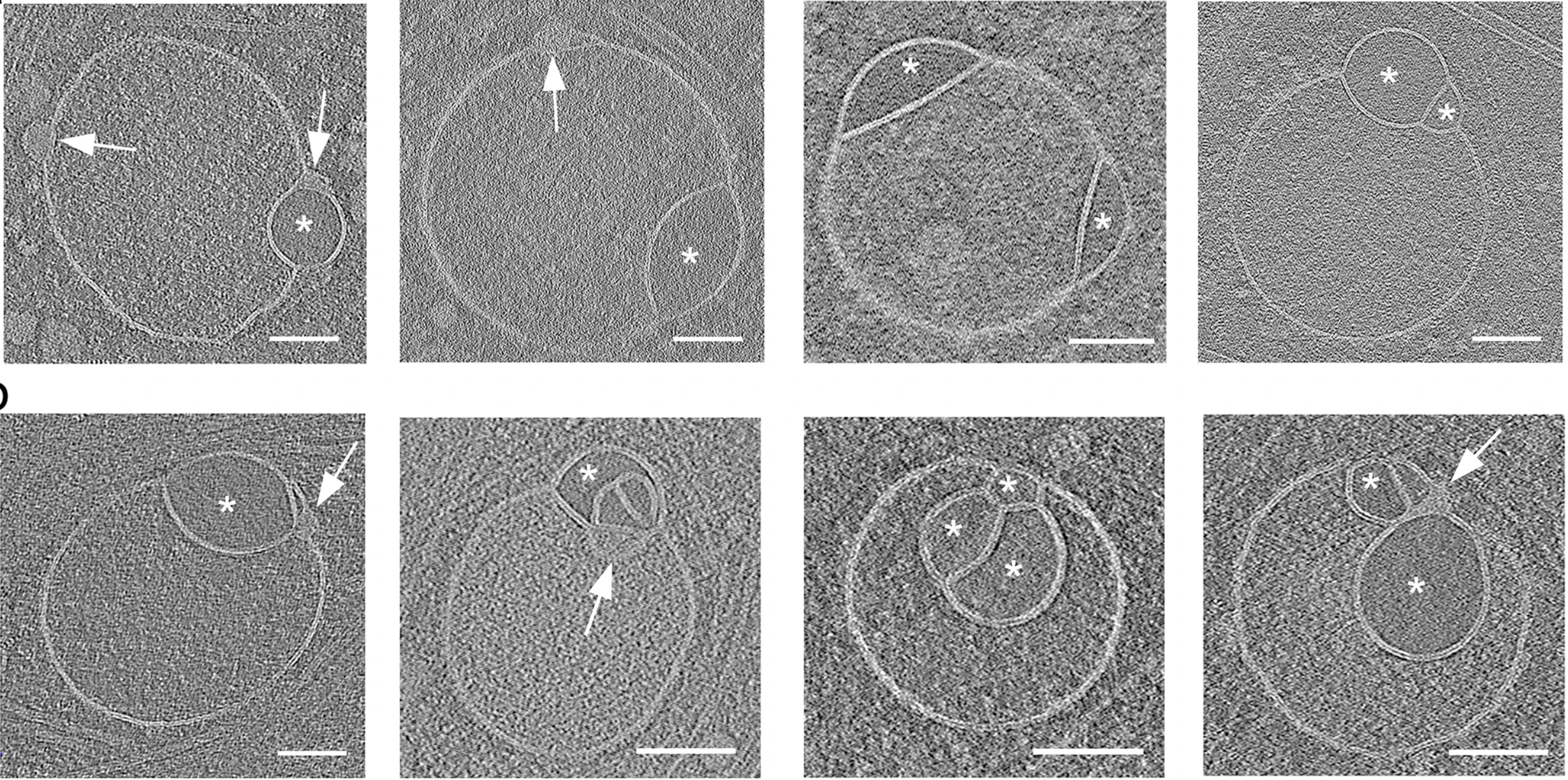

研究人员发现,半融合体可以发展出复杂的形态,比如多个小囊泡围绕一个大囊泡层层嵌套,形成复合型结构——这与我们熟悉的多泡小体惊人地相似。更重要的是,半融合体中的囊泡间连接方式并非传统的内卷式膜弯曲,而是通过半融合膜维系,这种机制在细胞中此前并无先例。

复杂形态的半融合体(图片来源:参考文献[1])

这项发现的意义不止于拓展我们对细胞基本结构的认知。研究人员推测,如果半融合体形成或功能异常,可能会影响细胞对垃圾的识别与清除。这在一些罕见遗传病中似乎已有端倪。例如,Hermansky-Pudlak综合征是一种影响多种器官的遗传性疾病,患者常表现出视觉障碍、凝血困难和呼吸问题,而这些症状背后,恰恰涉及细胞囊泡运输系统的异常。半融合体是否参与其中,尚待验证,但无疑为解释这些复杂疾病提供了新的线索。

简而言之,半融合体可能是细胞维持内部清洁与物质流动的一个“隐藏中枢”。了解它如何形成、如何运作,可能帮助我们找到治疗某些疾病的全新突破口。

总结

在显微镜的冷冻快照中,一个被忽视已久的新结构悄然现身。半融合体不是短暂的中间态,而可能是细胞中另一种物质回收系统的核心枢纽。它的发现提醒我们,哪怕是看似被彻底研究过的细胞内部,也可能潜藏着左右生命健康的关键机制。未来,半融合体也许会成为破解多种遗传病、乃至开发新疗法的隐藏入口。

参考文献:

[1] Tavakoli, Amirrasoul, et al. "Hemifusomes and interacting proteolipid nanodroplets mediate multi-vesicular body formation." Nature Communications 16.1 (2025): 4609.

[2] Knorr, R. L., Mizushima, N., & Dimova, R.. Fusion and scission of membranes: Ubiquitous topological transformations in cells. Traffic, 18.11 (2017):758-761.

[3] Saffi, G. T., & Botelho, R. J.. Lysosome fission: planning for an exit. Trends in cell biology, 29.8 (2019): 635-646.

[4] Piper, R. C., & Katzmann, D. J.. Biogenesis and function of multivesicular bodies. Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 23.1 (2007): 519-547.

策划制作

本片为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟博士 湖南师范大学硕士生导师;杨超博士)

审核丨赵宝锋博士 辽宁生命科学学会

图文简介