奇奇怪怪的海蜘蛛为何没有腹部?原来基因里少了这一段

在波涛涌动的海底,一种看起来像蜘蛛的微型生物悄无声息地穿梭在礁石与海葵之间。它们身材纤细得几乎透明,身长不过一两厘米,却拥有八条比身体还长的腿,看上去像是一只蜘蛛。这些古怪生物名叫海蜘蛛(Pycnogonida),它们不是蜘蛛的亲戚,而是更古老的螯肢动物家族中的一支,与蜘蛛、蝎子和鲎拥有共同祖先。

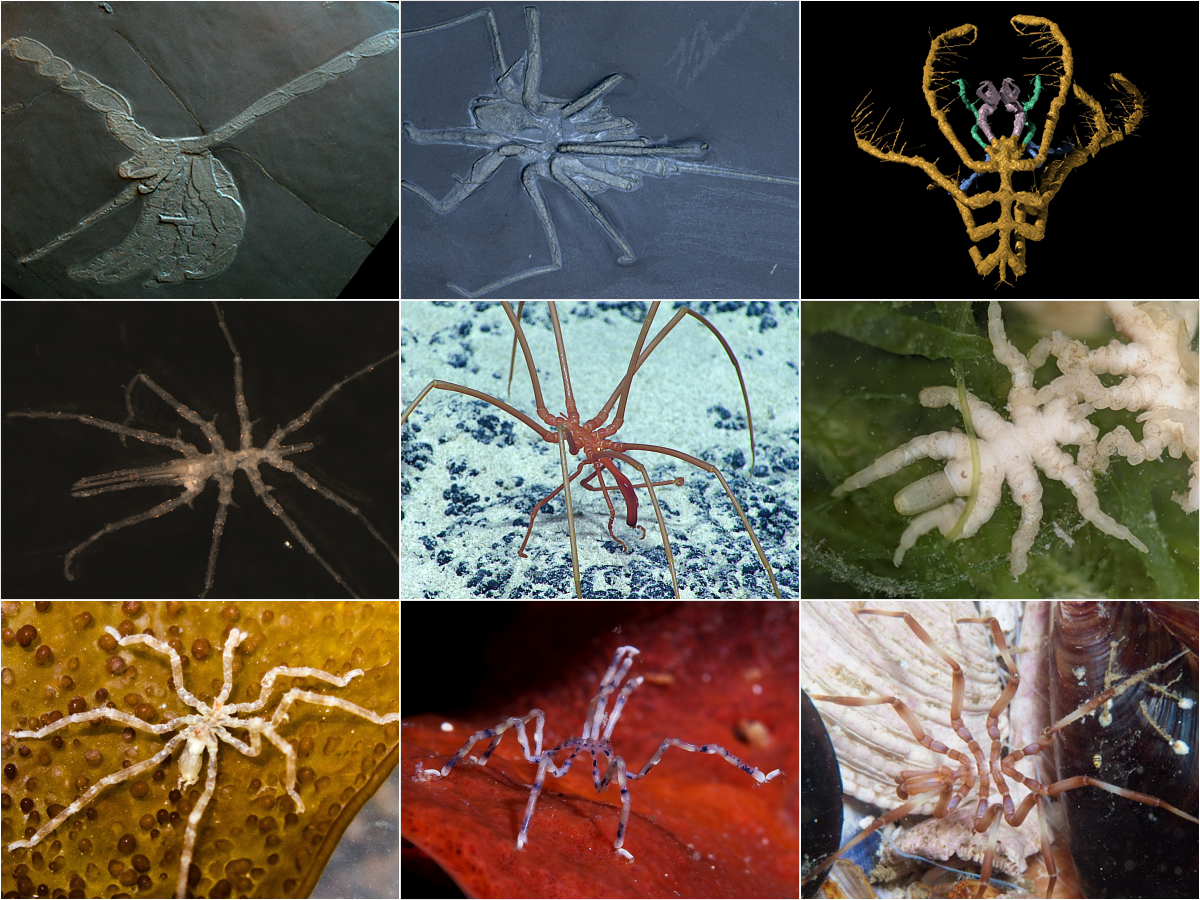

各式各样的海蜘蛛(图片来源:Wikipedia)

但与它们的“亲戚”不同,海蜘蛛身上有太多反常之处。它们没有明显的腹部,躯干短小得几乎可以忽略,它们的消化道和生殖腺,居然挤在细长的腿里生存,进化出了五对、六对步足。神奇的是,它们的嘴变成了一根吸管状的结构,专门吸食海葵和水螅。科学家们曾一度认为,这些特立独行的特征可能是海蜘蛛为了适应深海环境所做出的妥协。

一项最新发表在《BMC生物学》(BMC Biology)的研究揭示,海蜘蛛之所以如此另类,或许并非仅仅出于环境适应,而是与一个关键基因的缺失有关。

揭秘身体构型的线索:一个关键基因的缺失

为了破解海蜘蛛奇异身体构型的秘密,研究人员决定深入它的生命蓝图——基因组。2025年,奥地利维也纳大学的团队成功绘制出首个海蜘蛛高质量基因组,研究对象是北大西洋常见种 Pycnogonum litorale。这个基因组由57条拟染色体组成,是目前为止关于海蜘蛛最全面的分子资料库。

成年Pycnogonum litorale海蜘蛛图片(图片来源:参考文献[1])

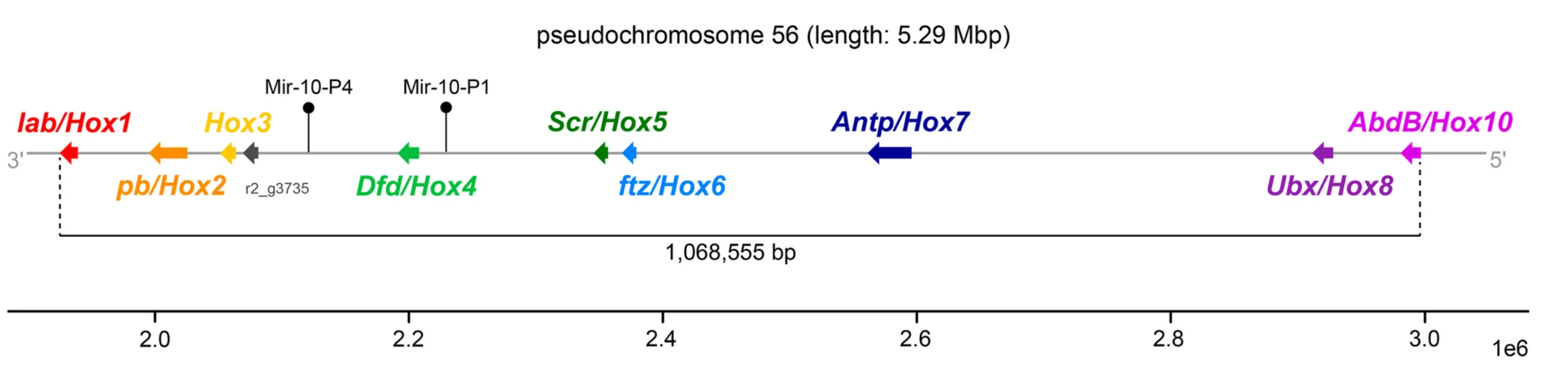

研究的焦点重要的控制发育中枢,也就是Hox基因簇。这组基因就像建筑蓝图中的编号指令,按顺序控制动物胚胎从头到尾各个身体部分的身份设定。例如,它决定哪一节长出头、哪一节变成胸、哪一节应该是腹部。在绝大多数节肢动物中,Hox基因共有十个成员,其中一个名为abdominal-A(简称abdA)的基因,几乎总是负责腹部的构建与身份识别。

然而在 P. litorale 的完整基因组中,研究者却惊讶地发现,abdA基因彻底“消失”了。研究团队不仅从DNA层面查找,还在多个发育阶段的转录组数据中搜寻了该基因的表达痕迹,依然毫无踪迹。甚至连常abdA共存的标志性microRNA也未能在其基因组中找到。

56号假染色体上Pycnogonum litorale Hox基因簇的示意图

而最耐人寻味的是,这一基因的缺失,与海蜘蛛几乎没有腹部的构型,形成了高度一致的形态-遗传关联。一旦某些遗传开关缺失,对应的身体结构也随之被取消。

这种现象并非海蜘蛛独有。科学家发现,某些螨虫、藤壶等动物也出现了类似的后体段退化和abdA缺失的组合。

这只是个例吗?进化背后的普遍规律

海蜘蛛 Pycnogonum litorale 并不是唯一一个与 abdA 基因缺失有关的例子。在其他节肢动物中,科学家们也发现了一种模式,身体后部结构的退化,常常伴随着该基因的缺失或沉默。比如某些螨虫的身体极度紧凑,腹部几乎退化成一个小突起,其基因组中同样找不到abdA的踪迹。再比如藤壶这种固着生活的甲壳动物,其幼体拥有清晰的分节和腹部结构,而成体则是一个钙质壳体,abdA在其中也表现出高度变异甚至缺失。

这样的对应关系不禁让人提出一个核心问题,是abdA的丢失导致了身体后部的简化,还是身体结构先退化,abdA才失去了存在的意义?

科学界对此尚无定论,但两种假说目前并存。一种是基因主导假说认为,abdA 本身是一种身体段命令信号,它的缺失打乱了原本的建造计划,使得后体段无法按正常发育路径形成,最终导致腹部消失。这就像是施工图纸中被删除了后半部分,自然也就不会建出房子的后墙。另一种的结构先行假说则指出,可能在某些环境中,节肢动物为了生存更有效率,主动精简了身体结构,尤其是多余的后体段。而abdA在这种情况下就变得多余,失去功能后在演化中逐渐退化,最终从基因组中消失。不论是哪一种假说,这最终的结果就是丢失了abdA,导致的腹部缩小,并没有影响到海蜘蛛的生存,具体说没有影响到海蜘蛛的消化吸收。

研究 P. litorale 提供了一种支持后者的可能性。它的 Hox 基因簇排列整齐,除了abdA缺失之外,其余9个基因保持典型顺序,说明这并非一次“大幅重构”的结果,也没有检测到基因组重排或逆向插入等全基因组重复的痕迹。而且,它的另一个重要基因 abdB 依然存在,说明后体段的极端缩减,并未“连锅端走”整片基因区。

总结

有时候,进化最精彩的篇章不是靠新增基因写成的,而是靠删减。海蜘蛛那副器官藏在腿里、腹部像没长完的奇特模样,或许正是因为在某个远古阶段,它们的身体不再需要那个叫 abdA 的基因,于是它也悄然从生命剧本中消失了。今天的我们透过它的基因组,仿佛窥见了进化的橡皮擦如何悄悄改写生命的形态地图。

参考文献:

[1] Papadopoulos, Nikolaos, et al. "The genome of a sea spider corroborates a shared Hox cluster motif in arthropods with a reduced posterior tagma." BMC biology 23.1 (2025): 196.

[2] Dunlop, Jason A., and James C. Lamsdell. "Segmentation and tagmosis in Chelicerata." Arthropod structure & development 46.3 (2017): 395-418.

[3] Ballesteros, Jesús A., et al. "Phylogenomic resolution of sea spider diversification through integration of multiple data classes." Molecular biology and evolution 38.2 (2021): 686-701.

[4] Sabroux, Romain, Laure Corbari, and Alexandre Hassanin. "Phylogeny of sea spiders (Arthropoda: Pycnogonida) inferred from mitochondrial genome and 18S ribosomal RNA gene sequences." Molecular phylogenetics and evolution 182 (2023): 107726.

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨黄乘明 中国科学院动物研究所研究员 中国野生动物保护协会理事

图文简介