科学家将鹿细胞植入小鼠头上,长出“迷你鹿角”

你能想象,一只普通实验鼠的头顶,突然冒出两根微小却真实存在的“鹿角”吗?中国科学家在国际顶级期刊《科学》(Science)上发表了一项研究:他们成功地将鹿角组织中的干细胞移植到实验鼠的头部,并在短短六周内让这些细胞在异种动物体内形成了完整的骨—软骨结构,类似迷你鹿角。

小鼠头顶长鹿角示意图(图片来源:作者使用AI生成)

这项实验之所以轰动,并非因为制造了长角的老鼠这种视觉冲击,而是因为它触碰了一个被医学界长期追问的问题——哺乳动物还能不能再生器官?毕竟,相比能够断肢重生的蝾螈、长尾巴的壁虎,我们人类连一个指节都难以完全修复。若鹿角这种哺乳动物中唯一能完全再生的大型器官的机制得以破解,也许未来的骨折修复、关节置换,甚至失肢再生,都会因此打开一扇新窗。

鹿角的再生秘密:找到关键干细胞

在自然界中,鹿角是一种很有意思的存在。它们每年从头骨上的鹿茸座脱落,再从同一位置生长出全新的角状结构。更不可思议的是,这个过程只需短短三四个月——期间鹿角以每天2.75厘米的速度疯长,创下哺乳动物中骨性组织增长的纪录。

科学家们早已注意到,鹿角的这种周期性重生,不仅仅是长点新骨头那么简单。它涉及软骨、骨骼、血管、神经、皮肤等多种组织类型的有序协同,更像是一次体内新器官的重建。

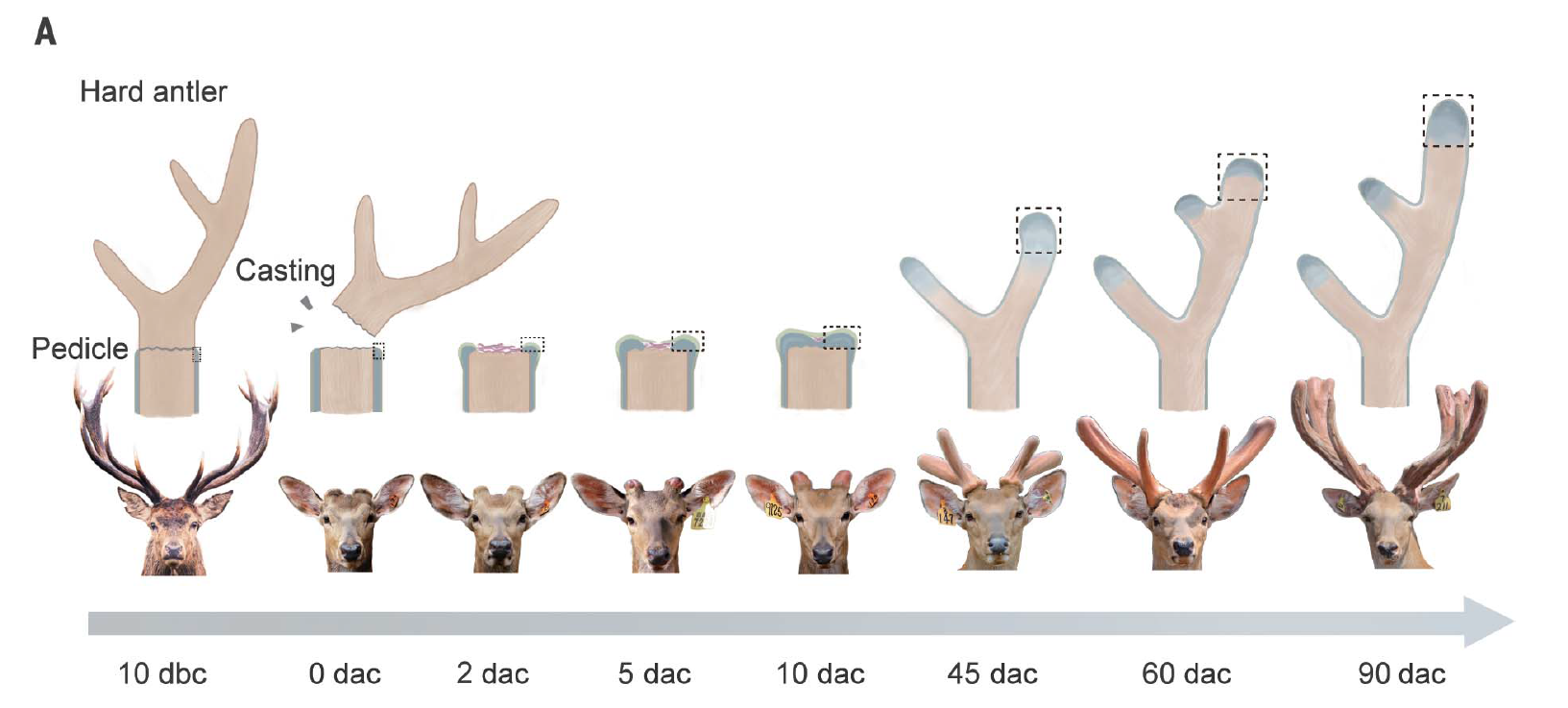

研究团队选择了梅花鹿为模型,系统性地采集鹿角再生过程各阶段的组织样本,并运用先进的单细胞转录组测序技术(scRNA-seq),绘制出一张从干细胞到骨组织的发育地图。他们发现,在鹿角脱落前10天,鹿角底部的骨膜组织中就已经存在一种PRRX1阳性间充质干细胞(PMCs)的细胞类型。这些细胞没有分化,却保持着活跃的重建潜能,是鹿角再生的基础力量。

基于单细胞转录组测序分析鹿角再生的流程示意图,dbc 表示“脱落前的天数”,dac 表示“脱落后的天数”(图片来源:参考文献[1])

真正的突破发生在脱落后第五天。此时,PMCs中的一部分开始转化为一种新的细胞类型,被研究者命名为鹿角胚芽祖细胞(ABPCs, Antler Blastema Progenitor Cells)。这些细胞不仅具有极强的自我复制能力,还能精确地分化为骨和软骨两类细胞,正是它们支撑起鹿角飞速增长的基础

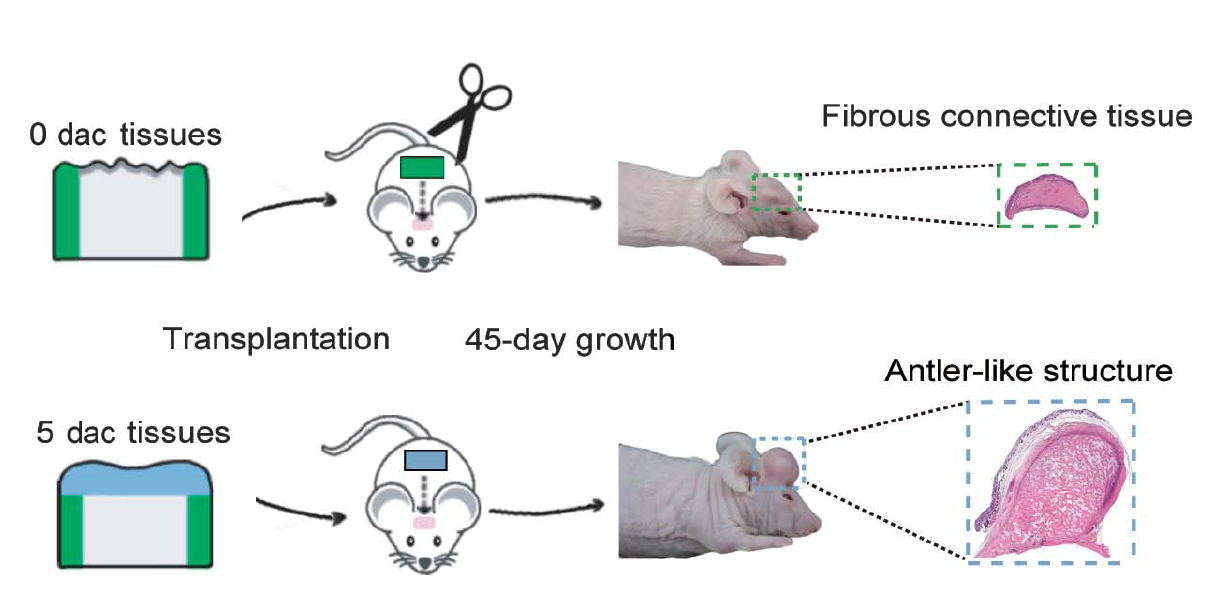

为了验证这些细胞的“再生魔力”,研究人员将脱落后第五天采集的鹿角组织中的ABPCs提取、培养,并移植到裸鼠头部皮下。45天后,小鼠头上长出了长约1厘米、含有软骨和骨骼结构的“迷你鹿角”。而对比组仅生成普通纤维结缔组织,未表现出任何成骨趋势。

迷你鹿角再生实验的示意图(图片来源:参考文献[1])

这一实验不仅证明了ABPCs的强大再生能力,也首次在哺乳动物中捕捉到类似蝾螈再生芽的细胞状态,打破了哺乳动物不能再生完整附肢的传统认知。

更重要的是,研究还发现,在小鼠可再生的趾尖区域,也存在与ABPCs高度相似的细胞群体,而在不可再生的中节段则完全没有。这一结果提示,哺乳动物并非完全失去了再生的能力,而是仍然在特定条件下、保留了一些隐匿的再生密码。

从鹿角到医疗:再生医学的新希望

小鼠头上的迷你鹿角,不仅让人惊叹生物学的神奇,更让医学研究者看到了新的希望——这些从鹿角中提取出的干细胞,或许能成为未来治疗骨骼损伤的关键工具。

研究人员对ABPCs进行了更深入的体外实验,发现它们具备两大特质。强大的自我更新能力与卓越的骨软骨分化能力。在培养皿中,这些细胞能稳定传代、生长成簇,并在诱导下形成大量的软骨样和骨样组织。相比目前临床常用的骨髓间充质干细胞(BMSCs),ABPCs的表现更为出色,它们几乎不生成脂肪细胞,却能高效分化为骨细胞和软骨细胞,在修复骨组织方面潜力巨大。

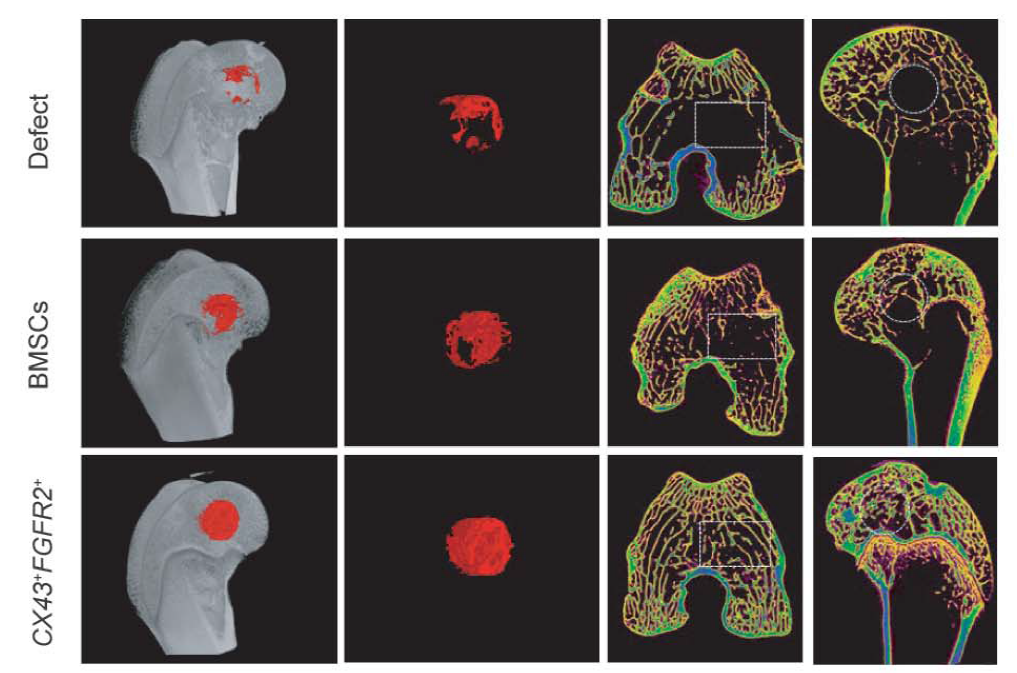

为了进一步验证其医学应用价值,研究团队在兔子身上进行了骨缺损修复实验。他们在兔股骨制造出标准化缺损,并分别植入ABPCs和BMSCs。八周后,ABPCs组的缺损区域不仅填满了新生骨,而且形成了更多数量和更高质量的骨小梁结构。显微镜下可以清晰观察到新骨的排列紧密,血管丰富,接近天然骨组织。这一实验结果,为ABPCs在临床骨修复中的应用奠定了坚实基础。

修复兔股骨髁缺损的微型CT分析结果图(图片来源:参考文献[1])

这不仅意味着骨折、软骨磨损、关节置换等治疗方式将进入新纪元,更可能拓展到重大创伤后的肢体再建、儿童骨发育异常矫正、甚至骨质疏松的逆转治疗等领域。

不过,距离这些临床应用落地,还隔着一条漫长的科学验证之路。我们必须更清晰地理解ABPCs的分子机制、体内行为、免疫相容性,以及长时间存活后的安全性。在医疗科技的发展中,从能做到安全可做,永远是最关键的一跃。

总结

鹿角或许只是鹿类求偶季的装饰,却也可能是哺乳动物世界里最被低估的再生样本库。科学家通过解析鹿角的再生机制,不仅找到了关键的干细胞,还在小鼠身上复刻出迷你鹿角,让人类在探索骨骼修复与再生医学的路上向前迈了一大步。鹿角所揭示的再生潜力,正在悄然改变我们对哺乳动物不能再生的传统认知——也许,重建组织、修复器官,并不只是低等动物的特权,人类也能从中找到遗失已久的生物密码。

参考文献:

[1] Qin, Tao, et al. "A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers." Science 379.6634 (2023): 840-847.

[2] Gerber, T., Murawala, P., Knapp, D., Masselink, W., Schuez, M., Hermann, S., ... & Treutlein, B.. Single-cell analysis uncovers convergence of cell identities during axolotl limb regeneration. Science, 362.6413 (2018): eaaq0681.

[3] Godwin, James. "The promise of perfect adult tissue repair and regeneration in mammals: learning from regenerative amphibians and fish." BioEssays 36.9 (2014): 861-871.

[4] Goss, Richard J. "Future directions in antler research." The Anatomical Record 241.3 (1995): 291-302.

[5] Kierdorf, Uwe, Horst Kierdorf, and Thomas Szuwart. "Deer antler regeneration: cells, concepts, and controversies." Journal of morphology 268.8 (2007): 726-738.

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨赵宝锋博士 辽宁生命科学学会

图文简介