只需两周,刷社交平台也能刷出认知力

你有没有这样的经历?早上醒来还没洗脸,就已经在刷微博热搜;午休时刷一刷朋友圈,晚饭时又忍不住打开小红书,直到深夜还沉浸在“新闻+段子+热点+焦虑”的混合信息流里。你以为你了解了世界,可当别人问起“欧盟最近通过了什么法案?”、“加沙地带又发生了什么冲突?”时,却发现脑中空空如也。

这正是信息错觉带来的现代焦虑,我们每天花大量时间浏览社交媒体,却未必真正掌握了重要事实,更别提识别消息真假。于是,社交媒体让人变傻的说法一度成为主流共识。

每天都会被手机上的新闻吸引示意图(图片来源:作者使用AI生成)

但一项刚刚发表在《自然·人类行为》(Nature Human Behaviour)的研究却提出了不同的观点,只要关注社交媒体上的优质新闻账号短短两周,用户的知识水平、辨别真假新闻的能力,甚至对媒体的信任感,都会显著提升。

信息爆炸时代,我们如何“被知道”?

在这个被称为注意力经济的时代,信息不再是稀缺资源,而是过量泛滥的洪流。据统计,全球已有超过50亿人使用社交媒体,其中每人每天平均花费约2小时21分钟在各种社交平台上。我们习惯在这些平台上获取新闻、了解世界,甚至形成对重大事件的初步判断。

过去十年,社交媒体频频被指责为虚假信息的温床。从假新闻迅速传播,到反转事件的再反转,从算法推荐娱乐内容压制公共议题,到点击诱饵话题制造情绪操控,一项又一项研究揭示出,社交媒体平台在提升信息流量的同时,可能正在侵蚀公共理性。

于是,我们看到一种矛盾的局面,一方面,人们越来越依赖社交平台来了解世界。另一方面,这些平台又可能让人看不清世界。这种认知错配被称为信息知觉的错觉,就是说我们以为自己知道了很多,其实只是看过了很多。

这类现象带来了实质性的社会后果。研究指出,长期暴露于低质信息可能导致政治极化、群体对立。为此,科学家们设计了多种干预方式,例如提示用户注意信息真实性、进行事实核查训练、减少点击诱饵内容的曝光等等。然而,这些方法往往侧重于减少“坏内容”,却忽视了另一个同样重要的策略,如何提升用户对“好内容”的接触频率。

只需两周的小实验,看看你变聪明了吗?

为了解刷社交媒体看新闻究竟是否有助于提升信息素养,来自苏黎世大学、加州大学戴维斯分校与华沙大学的研究者们设计了一项真实世界的线上实验。不同于实验室内的短时曝光测试,这项研究把实验搬进了生活,让真实用户在真实平台上进行为期两周的行为干预。

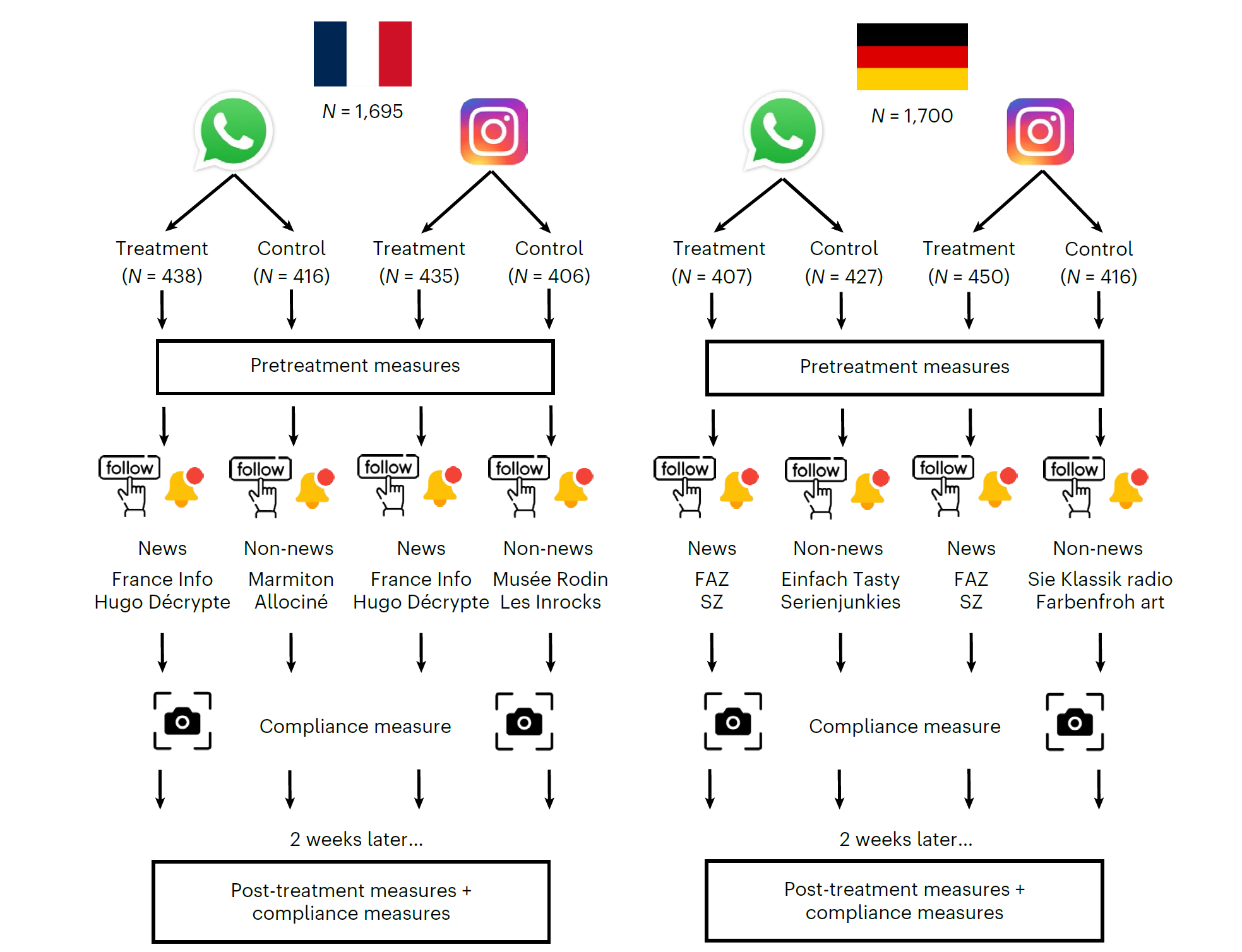

研究团队在法国和德国招募了共3395名社交媒体用户,他们每天使用Instagram或WhatsApp,却大多数并未关注任何新闻类账号。参与者被随机分为两组。一组是干预组,被要求关注两个知名、可信的新闻账号,并开启推送通知。另一组为对照组则关注非新闻账号,例如烹饪、美术、音乐或影视内容平台。

为期两周小实验的实验设计(图片来源:参考文献[1])

研究者没有强迫参与者每天阅读新闻,也没有控制其浏览内容,只是鼓励他们保持关注状态并上传截图以证明“已关注+已开启通知”。这种设计最大限度贴近日常使用情境,避免人为操控所带来的强干扰。

两周之后,所有参与者接受相同的问卷测试,内容包括:对当前政治与国际事件的知识水平(如欧洲议会选举、各国政府官员姓名等),对真假新闻的识别能力(例如判断“以色列与哈马斯的和平协议已签署”是否属实),以及是否听说过某些真实或伪造的新闻。

结果显示,哪怕只是每天在社交平台上顺手多看一眼新闻,干预组的表现就明显优于对照组。在时事知识、辨识真伪、接触真实新闻的概率和媒体信任度四个关键指标上,干预组均有小幅但显著提升。

举个例子,在判断“新闻是真是假”这一维度上,干预组的识别准确度平均提高了0.7个百分点,而完全遵守干预要求者更高达1.04点,而对照组则无明显提升。有趣的是,这种提升主要来自于对真实新闻的辨认力增强,而非对假新闻的警觉增加。

这些发现说明,提升真实信息的可见度,也许比一味警惕虚假内容更为关键。毕竟,一个人必须首先看到真实,才能学会分辨真假。

总结

我们常说“社交媒体让人变傻”,但这项研究告诉我们,不是刷了太多没用的信息,而是你关注了什么、是否开启了通往真实世界的“信息提醒”。哪怕只是两周的轻度干预,定向关注优质新闻账号,也能显著提升我们对时事的认知、辨别真假新闻的能力,以及对媒体的整体信任感。

这是一项现实且温和的干预策略,没有劝人远离平台、也不需要每天学习打卡,只是鼓励我们精挑细选一点。在复杂的信息环境中,这样的微小改变也许正是守住认知理性、防止被操控的起点。别再让算法替你做选择,是时候把“刷”的权利交还自己。

参考文献:

[1] Altay, Sacha, Emma Hoes, and Magdalena Wojcieszak. "Following news on social media boosts knowledge, belief accuracy and trust." Nature Human Behaviour (2025): 1-10.

[2] Vosoughi, Soroush, Deb Roy, and Sinan Aral. "The spread of true and false news online." science 359.6380 (2018): 1146-1151.

[3] Huang, Shengchun, and Tian Yang. "Auditing entertainment traps on YouTube: how do recommendation algorithms pull users away from news." Political Communication 41.6 (2024): 903-920.

[4] Pennycook, Gordon, et al. "Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online." Nature 592.7855 (2021): 590-595.

图文简介