我国科学家研发新的铂催化剂,让电解水制绿氢降本增效

在全球迈向“双碳”目标的进程中,氢能被寄予厚望,特别是以可再生电力驱动水电解所制得的绿色氢气,被视为脱碳工业和交通的关键支柱。然而,实现这一美好愿景的实现并不容易,其中一个现实难题是绿色制氢太贵了。

目前工业化应用最成熟的一类绿氢技术是质子交换膜水电解,它具有效率高、电流密度大、运行响应快等优点,非常适合与风电、光伏等波动性能源耦合使用。然而,质子交换膜(PEM)水电解设备的核心组件阴极催化剂,至今仍严重依赖贵金属铂。

铂在质子交换膜(PEM)电解水系统中发挥着不可替代的多重作用:其独特的电子结构能够高效吸附氢离子(H⁺),同时具备精准调控氢气释放的动力学特性,加之卓越的耐强酸腐蚀性能,使其成为理想的电催化剂。然而,这种卓越的催化性能伴随着显著的经济成本。目前商业PEM电解槽中每吉瓦产能大约要消耗300公斤铂,仅此一项材料成本就达数千万元人民币。。更严峻的是,即便投入如此高昂的贵金属,系统仍难以避免长期运行过程中的催化剂衰减问题,主要表现为铂纳米颗粒的溶解迁移、表面氧化以及由此导致的活性位点损失等机制性失效

这就引出了一个颇具挑战性又极具诱惑力的问题:有没有可能在几乎不牺牲性能的情况下,大幅减少铂的使用量,甚至做到用得越少,效率越高?

在2025年7月发表的一项研究中,我国科学家们开发出一种被称为铠甲催化剂的新材料,使用极少量铂(每平方厘米仅1.2微克)成功实现了工业级别的高效稳定制氢。这一成果不仅在实验室中表现亮眼,更被应用到实用规模的PEM电解装置中,为绿氢的降本增效提供了一条切实可行的路线。

铠甲催化剂的结构秘密

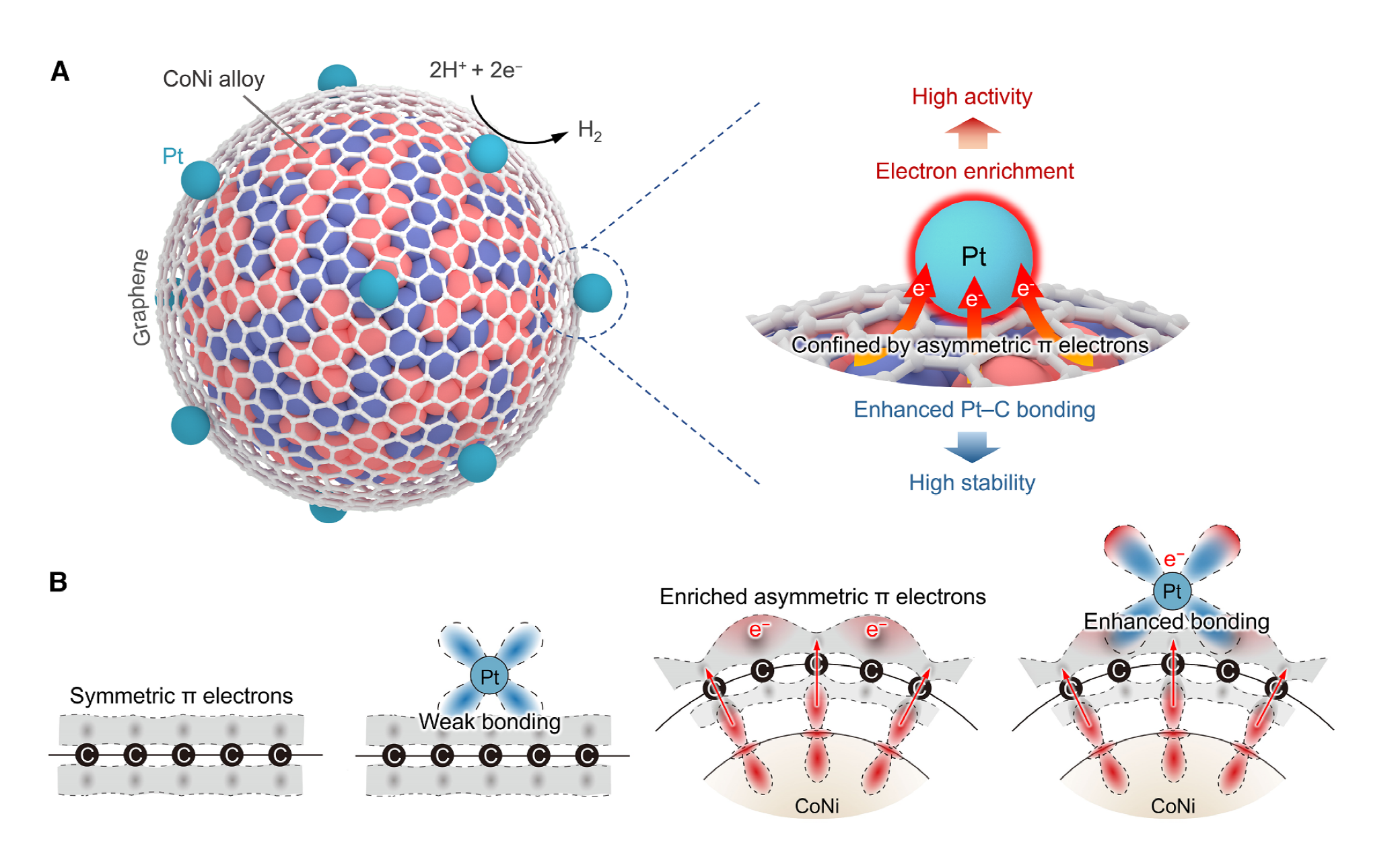

为了打破高性能就必须用高贵金属用量的传统认知,研究团队提出了一个全新的材料设计思路,通过在纳米尺度下精准控制电子环境与原子结构,让每一个铂原子都发挥出最大的催化潜力。这种新型催化剂被形象地称作“铠甲铠甲催化剂”,灵感来自中世纪战士的金属甲衣,其结构不仅坚固,还能灵活贴合。

那么,铠甲铠甲催化剂是如何构造的?这里的“铠甲”实际上是一种稳定的二维材料(如石墨烯),它能够将由钴(Co)和镍(Ni)组成的合金纳米颗粒完全封装起来。这种封装结构能够有效地保护内部的金属核心免受苛刻反应环境的侵蚀,如强酸、强碱或高温条件,金属则激发铠甲活性,从而显著提高了催化剂的稳定性和耐久性。

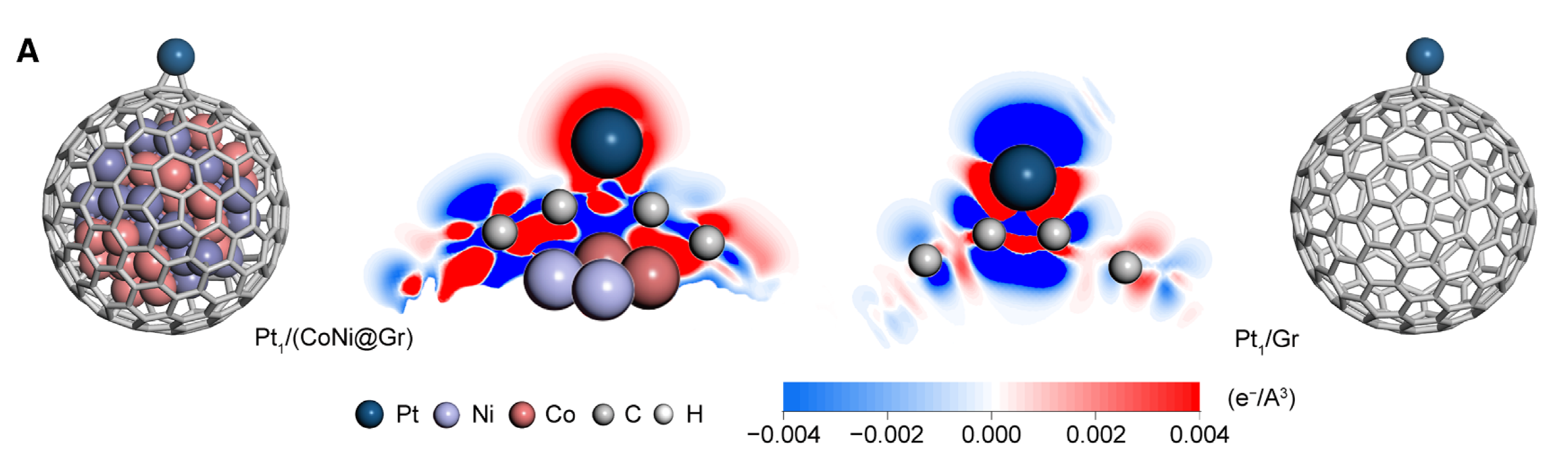

这层铠甲首先是对电子的调控,CoNi合金与石墨烯之间形成强烈的轨道重叠(3d-2p),导致石墨烯的π电子系统被扰动,从而在其表面形成了富电子、分布不对称的π轨道。这些偏心电子区域为铂原子提供了优异的结合位点。

图1单原子铂在富集不对称 π 电子作用下的限域作用示意图(图片来源:参考文献[1])

在这层电子铠甲表面,通过精密的原子层沉积(ALD)技术,研究人员在石墨烯上均匀地锚定了单个铂原子,而非传统的纳米团簇。石墨烯壳不仅固定了铂原子,还在电子层面赋予其养分。CoNi合金不断将电子输送到石墨烯,再进一步转移到铂原子,使后者成为一个电子富集型的催化位点。这极大改善了铂原子与氢的吸附-脱附性能,吸得牢,却又放得快。

图2Pt₁/(CoNi@Gr) 和 Pt₁/Gr 的优化结构图及其对应的差分电荷密度分布图

单层石墨烯不仅传导电子,还像一道纳米屏障,隔绝了酸性电解液对CoNi合金核心的腐蚀。这意味着该催化剂在强酸环境中可以稳定运行数百小时而不退化,解决了长期困扰PEM电解催化剂的耐久性难题。

简单总结来说,这种铠甲催化剂像是给铂原子穿了一套智能盔甲,不仅保护它,还激活它,让每一颗铂原子都发挥了远超其本色的能力。

从实验室到工厂,性能如何兑现?

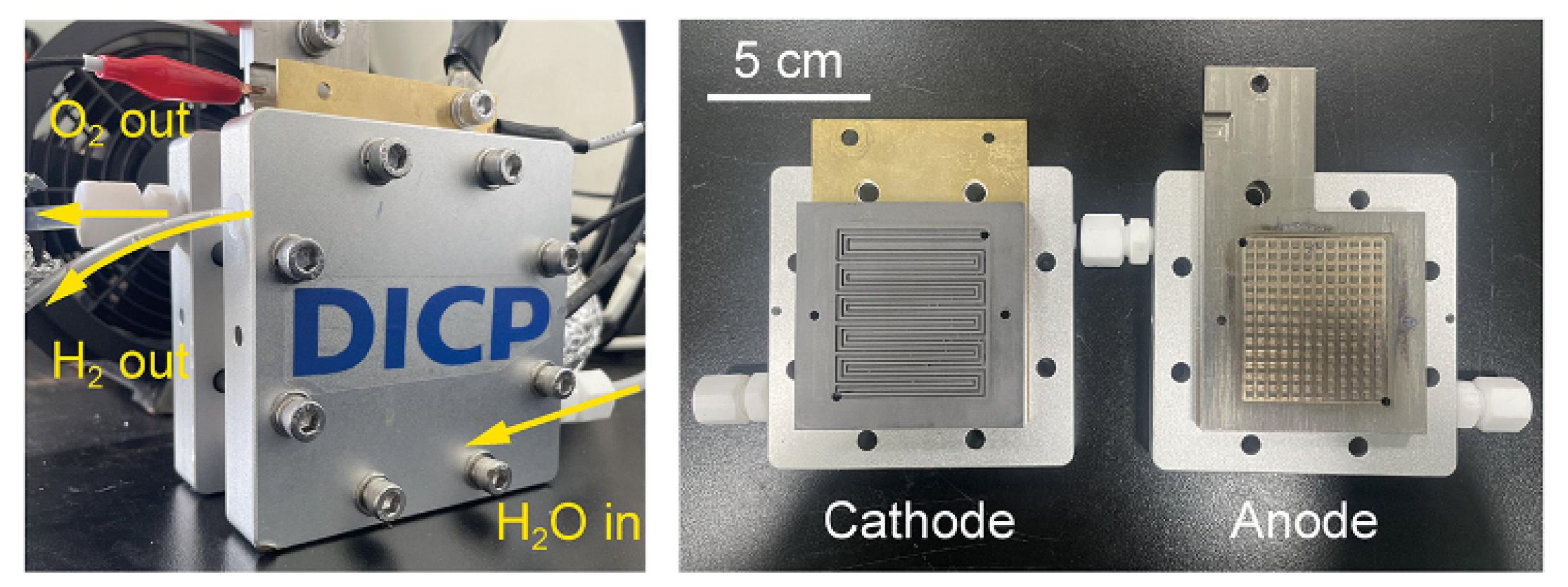

一种材料再厉害,如果无法在真实应用中稳定运行,也只能停留在实验室中。为了验证这款“铠甲催化剂”的实用潜力,研究团队不仅进行了详尽的实验室性能评估,还构建了真实的电解槽系统进行了工业级测试。

图3 PEM 水电解装置的实物照片(图片来源:参考文献[1])

在标准的酸性电解环境(0.5 M H₂SO₄)下,“铠甲催化剂”指标全面碾压传统催化剂展现出极其优异的电催化性能。

(1)仅需12毫伏的电压即可达到10 mA/cm²的电流密度,比商业化的20%铂碳催化剂还低;

(2)质量活性提升90倍以上:在0.1 V过电位下,该催化剂的质量活性达到167.4 A·mg⁻¹,单位质量铂的产氢能力是传统Pt/C的90倍;

(3)单原子催化效率:每一个铂原子的氢气生成频率(TOF)高达169.2 H₂·s⁻¹,位列目前报道中最高水平之一;

(4)高稳定性:在连续循环30,000次后,性能几乎无衰减;而使用传统载体(如洋葱状碳球)的对照组则在短短30小时内就衰减超过80%。

这些数据意味着什么?简而言之,研究团队成功用极少量的铂,达成了更高、更稳、更省的催化效果。

性能强悍还不够,科研人员进一步组装了实际尺寸的质子交换膜水电解装置,并进行了千小时等级的运行测试。测试结果显示,仅使用1.2 μg Pt/cm²的负载,比目前工业水平低两个数量级,却在仅2.02 V电压下就实现了4.0 A/cm²的超高电流密度,是工业应用的典型需求值。在寿命测试中,连续运行1000小时后,电极结构无明显变化,铂未出现团聚或流失;

此外,这种催化剂还在碱性水电解(AEMWE)体系中表现出类似优势,表明其跨体系的普适适应性。

这意味着什么?科学家们不仅设计出了一种“以一敌百”的高效催化剂,更通过系统工程测试证明它可以在工业级设备中稳定运行,为绿氢产业带来了真降本、真提效的可能性。

总结

在绿色氢能被寄予厚望的时代,如何用更少的贵金属制造出更高效、更耐用的电解水催化剂,实现降本增效成为技术突破的关键。本项研究通过构建一种“铠甲催化剂”,用单原子铂和电子富集石墨烯实现了催化效率与稳定性的双提升,将铂的使用量压缩到前所未有的微克级别,同时在实际电解装置中稳定运行超千小时。这不仅是材料科学的一次创新,也是绿色能源制造模式的一次结构性跃升,为“绿氢平价时代”提供了坚实的技术底座。

参考文献:

[1] Xu, Mingxia, et al. "Enriched asymmetric π electrons confining single-site Pt for acidic hydrogen evolution." Joule (2025).

[2] Carmo, Marcelo, et al. "A comprehensive review on PEM water electrolysis." International journal of hydrogen energy 38.12 (2013): 4901-4934.

作者丨杨超 中国科普作家协会会员

审核丨任小敏 大连工业大学副教授

图文简介