会“打乒乓”的脑细胞,活体计算机正在诞生

2022 年,一项来自澳大利亚的实验吸引了全球科技界的目光,一群研究人员将人类或小鼠的脑细胞培养在培养皿中,通过一套电极阵列系统,把这些迷你大脑接入到经典电子游戏《乓》(Pong)中。当球在屏幕上弹来弹去,实验中竟无人操控球拍——却见球拍会自己移动,逐渐学会接住反弹而来的球。短短五分钟内,这些由 80 万个脑神经元组成的细胞文化便表现出类似“学习”的行为。

两个细胞在打乒乓球示意图(图片来源:作者使用AI生成)

这种被称为“培养皿大脑(DishBrain)”的系统,首次展示了体外脑细胞在封闭交互系统中产生目标导向行为的能力。随着这一技术的不断进展,科学家们提出一个前所未有的构想,如果我们可以让脑细胞思考并执行任务,那我们是否可以用它们来计算?换句话说,人类正试图打造一种全新的计算机,不是由硅片和晶体管构成,而是由活生生的脑细胞组成。

什么是活体计算机?

传统计算机的核心硅芯片,是由数十亿个被精密排列的晶体管组成。无论是浏览网页、运行人工智能模型,还是操控航天器,这些芯片都是现代信息社会的中枢神经。然而,这种死板的结构也有天然局限,比如能耗巨大、自适应能力有限、学习效率低下。相比之下,大脑这种天然计算机,却展现出惊人的特性,仅靠约20瓦功率,就能完成复杂的感知、思考与学习任务。

正因如此,科学家开始尝试为何不直接使用大脑的“零件”,来打造新一代计算系统?

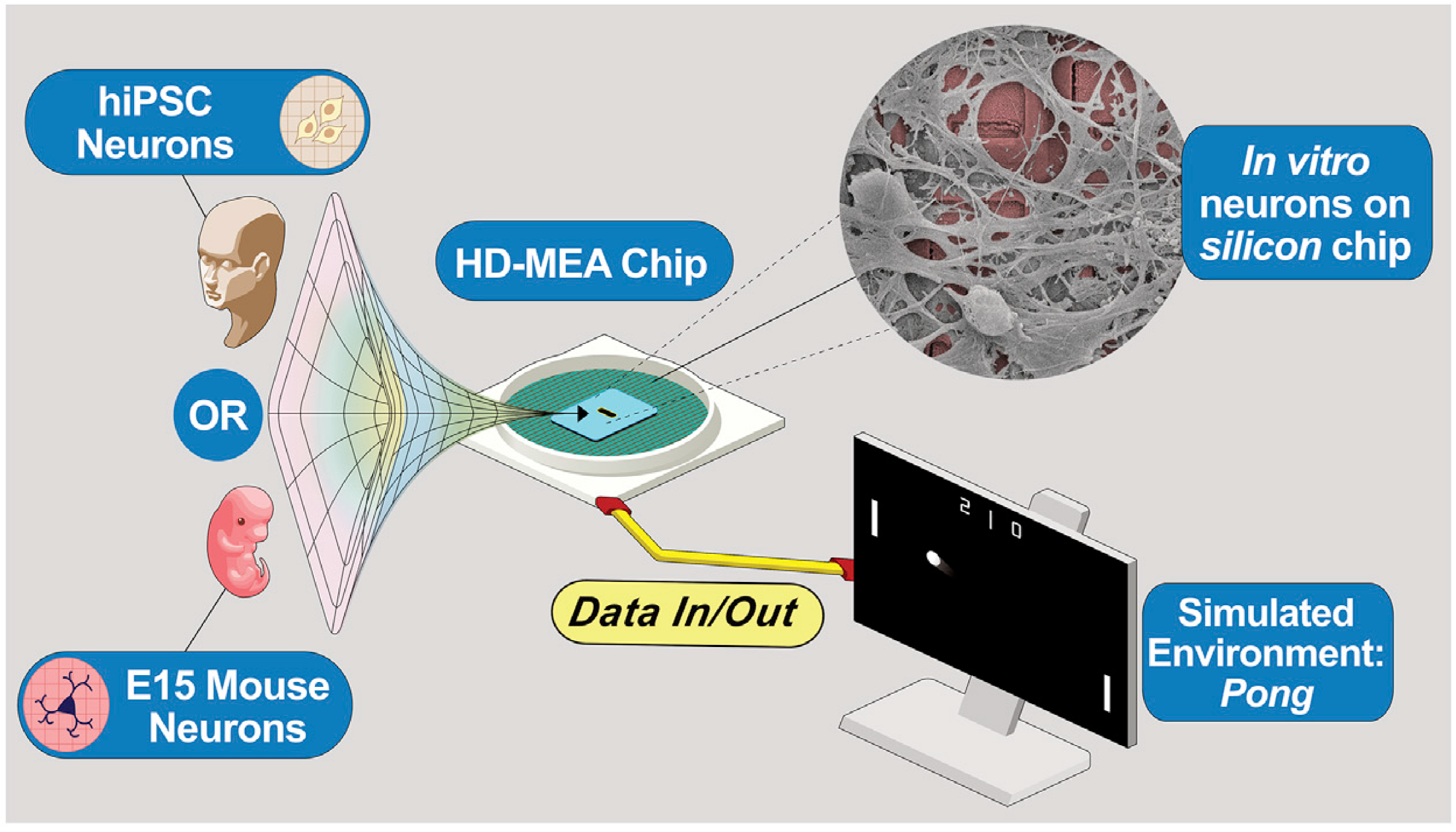

这便是“活体计算机”(living computer)以及“合成生物智能”(synthetic biological intelligence, SBI)概念的起点。核心思路是,将体外培养的脑类器官或皮层神经元网络,通过多电极阵列与传统电子系统连接,使得神经细胞既能接收来自外部环境的感知信息,也能通过电脉冲输出行为响应。

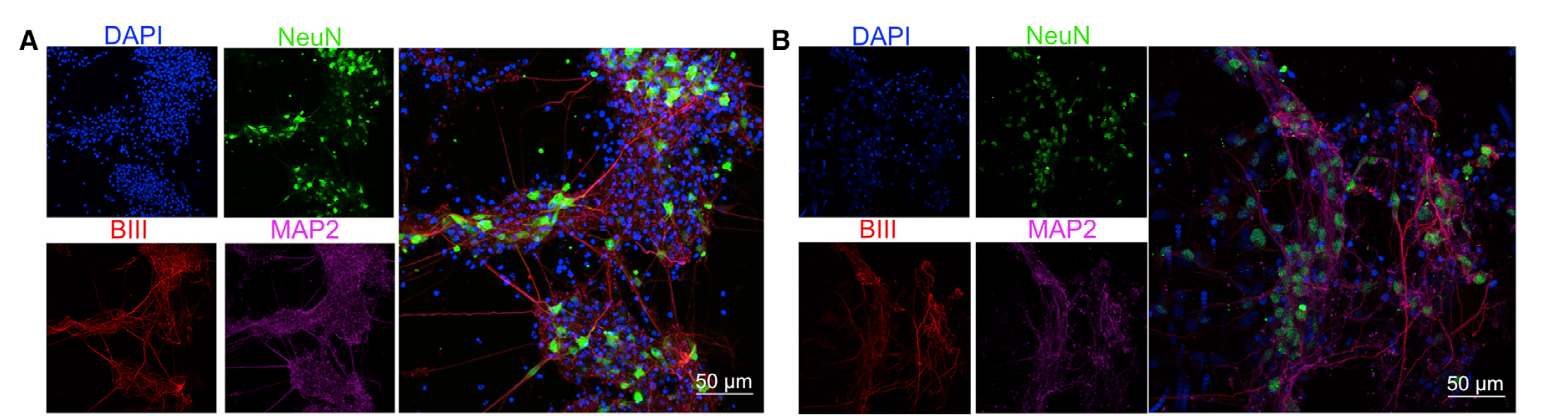

例如,2022 年《神经元》(Neuron)期刊发表的研究中,科学家构建了一套名为 DishBrain 的系统。该系统利用人类诱导多能干细胞(hiPSCs)或小鼠胚胎神经元,诱导形成神经网络,并将其种植在覆盖了高密度电极的芯片表面。借助定制的软件平台,这些电极不仅可以向神经元传递模拟环境的“感知”信号,如虚拟球的位置,还能够实时读取其活动电位,将细胞的响应转化为球拍上下移动操控指令。

小鼠大脑的皮层细胞(A)和由人诱导多能干细胞分化而来的皮层细胞(B)(图片来源:参考文献[1])

这些神经网络的最大特点没有固定的连接结构,而是像大脑一样通过突触自我组织、自我调整。它们不像传统计算机那样依赖程序逻辑,而是在不断试错和反馈中形成行为模式。这种能力,让它们在训练后能通过反馈学习逐步提升表现,表现出类似“感知-决策-行动”的闭环行为,这被研究者称为类智能。

相比之下,传统AI模型如GPT-3在训练过程中可能需要耗费高达1300兆瓦时(MWh)的能量,相当于130个美国家庭一整年的电力消耗。而神经类器官执行相似任务,能耗却极低,有望将AI运算能耗降低百万到百亿倍。

此外,活体计算还有可能推动医学、药理学的新突破。通过建立神经网络模型,并在其中引入药物、毒素或基因变异,科学家可以在无需动物实验的情况下,观察脑细胞对外界刺激的反应,这为神经疾病研究和个体化治疗打开了新思路。

活体计算机真的“会学习”吗?科学如何证明?

让脑细胞接入计算系统是一回事,但要证明这些细胞具备“学习”能力,则需要更严格的科学验证。2022 年发表在《神经元》(Neuron)期刊的开创性研究对此作出了系统解答。研究团队开发的DishBrain系统,设计了一个小型虚拟环境,模拟打乒乓球的经典电子游戏,让神经细胞文化面对具有明确目标与反馈的任务,并在其中进行交互、适应和优化行为模式。

DishBrain 系统的结构示意图(图片来源:参考文献[1])

细胞如何学会打游戏呢?DishBrain 的实验结构基于闭环学习系统,研究者将神经元植入多电极阵列,并为其设置虚拟游戏空间。当游戏开始,电极阵列以电脉冲形式向细胞告知球的位置;细胞产生的放电模式则被系统读取,用来决定球拍的上下移动方向。若球被成功拦截,系统给予一种规律、可预测的电刺激作为正反馈;若拦截失败,则施以不规则的刺激作为负反馈。

实验数据显示,在接受闭环反馈的情况下,无论是人源神经元还是小鼠神经元,在短短五分钟内便显现出平均回合数的显著提升,这意味着它们命中球的次数增加了,反应模式趋向合理且优化。而没有反馈机制的对照组,如开放环节控制组、无刺激组则完全未表现出类似学习迹象。

研究团队还从多个维度量化了这种学习行为的发生,比如击球成功率提升,人源神经元和小鼠神经元群体在20分钟内命中率显著提高,未显示随机漂移。同时观察到电生理信号中的“运动区”与“感知区”之间的同步度提高,表明反应的选择性增强。还有就是信息熵是衡量“系统不可预测性”的指标。在训练过程中,研究者观察到细胞反应的熵值明显下降,说明网络变得更“确定”且更有目的性。

尤其值得注意的是,人源神经元的学习能力略高于小鼠来源细胞,展现出更长的持续命中、更快的自组织表现。这也为人类大脑是否具有更高信息处理能力的假设提供了初步支持。

总结:

借助神经元天然的自组织与学习能力,科学家正尝试打造一种全新的计算系统,不再依赖硅片,而是由“活”的脑细胞构成。这不仅可能带来能源效率上的革命,也为理解意识、感知和学习的生物基础提供了前所未有的窗口。

参考文献:

[1] Kagan, Brett J., et al. "In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world." Neuron 110.23 (2022): 3952-3969.e8.

[2] Chao, Zenas C., Douglas J. Bakkum, and Steve M. Potter. "Shaping embodied neural networks for adaptive goal-directed behavior." PLoS computational biology 4.3 (2008): e1000042.

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟博士 湖南师范大学硕士生导师;杨超博士)

审核丨赵宝锋博士 辽宁生命科学学会

图文简介