【大国粮策】从坚韧麻绳到醉人佳酿:探寻龙舌兰的杯中密码

墨西哥高地的骄阳下,一杯晶莹剔透的龙舌兰酒(Tequila)闪耀着烟熏与植物的独特气息。这份微醺的灵魂,源自非凡的蓝色韦伯龙舌兰(Agave tequilana Weber azul)。而在中国广袤的热带土地上,生长着它的“表亲”——剑麻。同属龙舌兰家族,二者却扮演着截然不同的角色:一方化身坚韧的“纤维多面手”,支撑工业与渔业;另一方则成为酿造顶级烈酒的“风味贵族”。今天,就让我们顺着龙舌兰酒的香气,探寻深藏在中国剑麻心中的“杯中梦想”。

中国的纤维“军团”:当剑麻遇上酒杯

早在20世纪中叶,剑麻远渡重洋来到中国,在广东、广西、海南等地扎根。几十年“本土化”下来,它们已不是“异乡客”,而是形成了一支适应力强、各有所长的“纤维生产军团”。

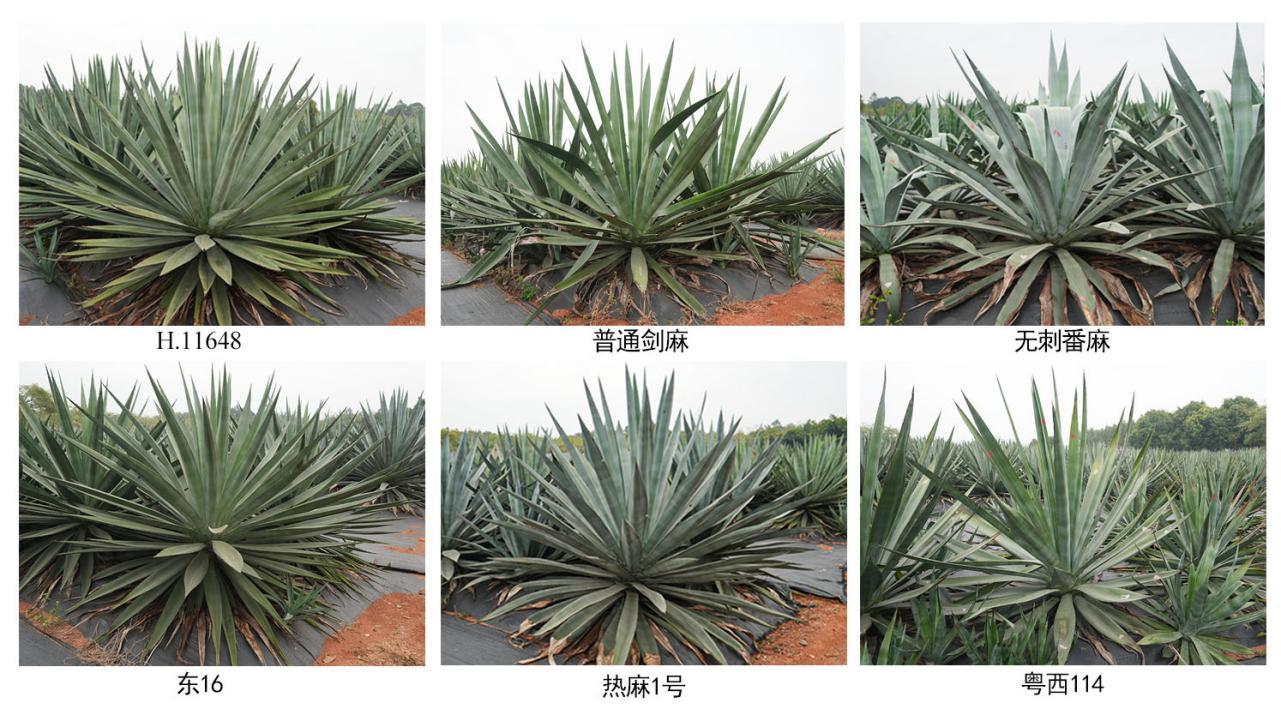

这里有“高产冠军”龙舌兰杂种11648号(H.11648),单产能力傲视全球,叶片多、纤维好、收割方便,堪称“劳动模范”。可惜它有个致命弱点——容易生病,曾让产业元气大伤。还有“中规中矩”的普通剑麻,产量稍逊,且畏寒,容易在冬天“感冒”;以及“硬汉”番麻,虽然产量拉力垫底,但耐寒抗病虫能力堪称“打不死的小强”,在南方顽强生存。更有农业科学家们培育的“后起之秀”如东16、东368等,它们身披“抗病盔甲”,努力守护着中国的剑麻产业。然而,这支为“麻绳”而生的强大军团,却似乎与“酒杯”无缘。为什么呢?

墨西哥的“风味密码”:蓝色韦伯的贵族之路

视线转向龙舌兰酒的故乡墨西哥。这里的蓝色韦伯龙舌兰,是酿造顶级特其拉酒(Tequila)的法定品种。这位“风味贵族”深谙慢工出细活的道理。在特其拉地区富含矿物质的火山土壤上,它沐浴着灼热阳光,经历着显著的昼夜温差,默默积累风味精华长达8-12年甚至更久,最终长成优雅的灰蓝色“莲花”。采收是一场充满仪式感的艺术:经验丰富的“Jimador”精准砍掉上百片长叶,取下那颗硕大如凤梨、重达数百磅的肉茎(pina)——这才是酿酒的灵魂所在!只有用这特定产地、特定品种的蓝色韦伯,遵循古老传统工艺,酿出的酒才配得上“Tequila”的金字招牌, 这是全球龙舌兰酒品质的黄金标尺。

“杯中困境”:水土不服的梦想

拥有如此丰富的剑麻资源,为何中国鲜见本土龙舌兰酒?答案藏在历史的初衷、挑剔的风土与缺失的技艺中。

当初引种时,我们一心只为“麻”。 二十世纪中叶,中国急需高强度纤维支撑渔业、航海等工业发展。像H.11648这样的“冠军”,生来就是为了“做绳子”“织麻袋”,育种目标锁定“高产优质纤维”。至于它体内是否蕴藏酿酒的“甜蜜”,根本不在考量之列。蓝色韦伯这类“酿酒贵族”,自然也没搭上早期引种的“快车”。

再者,这位“风味贵族”对成长环境极其挑剔。墨西哥特其拉独特的火山土壤、强烈的阳光、精准的昼夜温差、特定的海拔,共同构成了它的“风味秘方”。中国的热带、亚热带虽气候温暖,但在土壤、气候细节(尤其是那关键的光热组合与温差)上,很难完美复刻这份“秘方”。如同波尔多的葡萄移植他乡,风味难免逊色。

更关键的是,我们缺少那份“酿造的魔法”。 龙舌兰酒的酿造是一门复杂的艺术——从精准采摘、传统蒸煮、独特发酵到精细蒸馏、橡木桶陈酿,每个环节都凝结着世代智慧。而中国的剑麻产业,筋骨一直长在纤维加工上。在核心酿酒工艺研发、专业人才(如Jimador和酿酒大师)、配套设备乃至市场认知上,几乎是一片空白。空有潜力原料,却无成熟的“配方”和“大厨”,这杯酒,如何酿成?

未来:酿造中国的“风味传奇”

挑战虽大,梦想可期!这些障碍虽让“中国酿造”的愿景悬于杯沿,却并非终点。中国剑麻产业迈向“杯中世界”的转机正在破土萌发。

一方面,中国龙舌兰酒消费市场正以11.23%的年增长率扩张(2024年规模超102亿元),催生对本土化生产的迫切需求;另一方面,地方政府如四川邛崃已发布“国际化烈酒项目”清单,斥资3亿元招引龙舌兰等国际化烈酒生产企业,配套文旅体验与灌装基地,试图打通“原料-酿造-消费”的全链条。更关键的突破来自农业科技前沿——中国科学家已在积极引种试种蓝色韦伯龙舌兰,通过品种适应性改良探索“中国版特其拉”风味的可能性。

这杯梦之酒,虽需时光沉淀,但当科技的智慧浇灌产业的土壤,中国土地上生长的剑麻终将谱写属于自己的风味传奇。让我们举杯,静待佳酿!

作者:王姬(中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 助理研究员)

审核专家:杨子平(中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 副研究员)

图文简介