【大国粮策】荔枝千里“保鲜记”:从长安荔枝到全球生鲜

编者按:一枚荔枝,串联起千年运输史。从唐代驿道上的“一骑红尘”,到如今冷链车里的“全球速递”,生鲜运输的演进史,亦是人类对抗时间与距离的智慧积淀。本文将解析古代“分段接力”“冰藏密封”的实践智慧,展现现代冷链、物联网技术如何让“鲜”跨越山海,实现从11天的极限保鲜到45天的品质坚守。

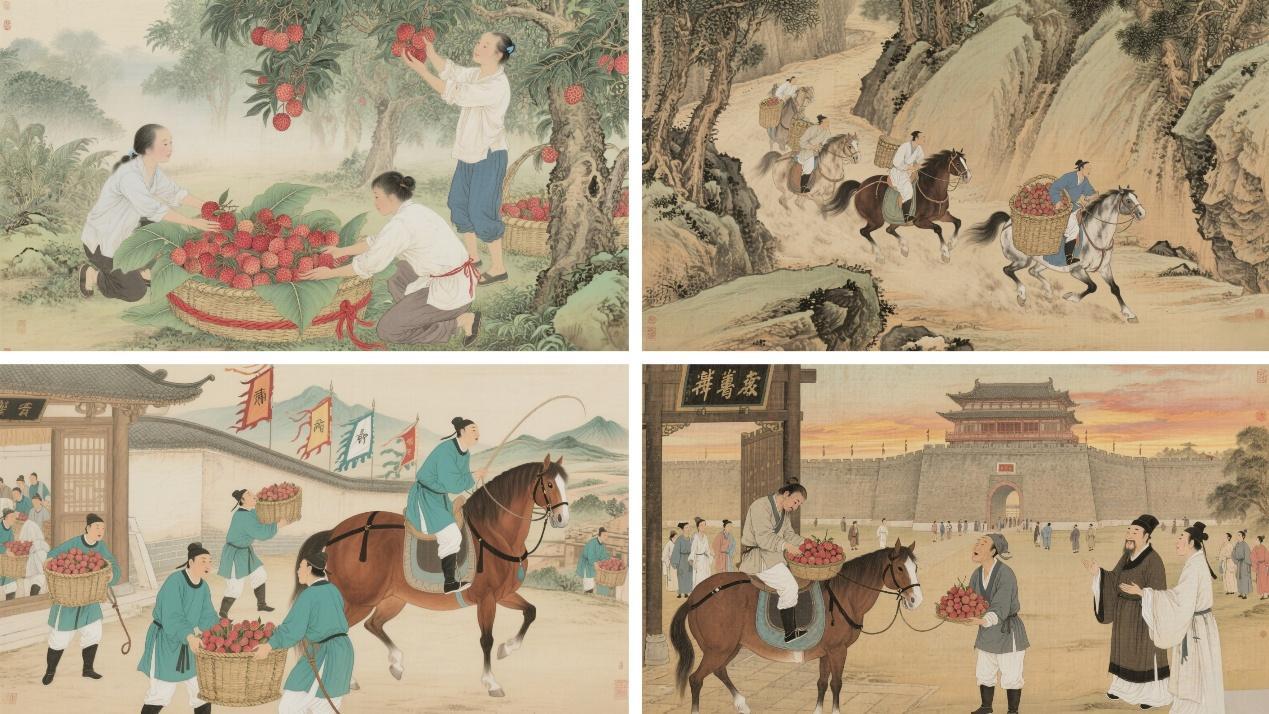

一骑红尘里的古代物流极限

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,杜牧的诗句里藏着唐代的生鲜运输故事。岭南荔枝向长安的千里奔赴,展现了古代生鲜物流的高度智慧。马伯庸在《长安的荔枝》中记载的四条运输路线,体现了对速度、保鲜与资源配置的系统考量。

图片来源于网络

其中,梅关道陆水联运线是当时的“最优方案”,古人沿着洞庭湖、汉江等水路顺流而下,水波的缓冲大大减少了运输中的颠簸损耗。为延长荔枝保鲜期,古人采用“盐洗隔水”去除表面杂质、“分枝植瓮”维持果实活性、“冰块保鲜”构建低温环境的组合技术,突破了荔枝“一日色变,三日味变”的自然局限。

剩下的三条路线,各有各的特点。西京道的直线短途线要翻越骑田岭险峻地形,古人便放缓速度,用“慢”换“稳”;江淮漕运线靠漕船运输,但受逆流限制容易拖慢行程,于是古人通过强化冰块密封技术保障保鲜;全程水路虽平稳,但速度最慢,对低温保存要求极高,需投入大量冰块与密封竹筒,成本高昂。

四条路线都凸显古代物流得智慧,采用“分段接力”模式,每50里设一驿站,“换马不换人”确保运输连续性,平衡陆运速度与水运保鲜优势;以襄阳为中转枢纽,高效衔接水陆运输;所用“超额运输”“备用马匹”等策略,与现代物流“冗余设计”理念相通。说到底,都是跟时间赛跑,用每一分压缩的时间,换荔枝到长安时那口鲜。

图片由AI生成

冷链与数据:现代生鲜的保鲜革命

从唐代的“十日鲜”到如今的“45天如新”,生鲜运输的升级,更像是一场对古人智慧的科技回应。那些靠经验摸索的保鲜法子,如今都成了可量化、可复制的技术方案。

冷链物流技术构成现代保鲜核心体系。从采摘到消费终端,冷藏车、冷库、冷藏集装箱形成“低温防护链”,将生鲜农产品置于0-5℃环境中——该温度区间可有效抑制微生物繁殖、减缓果实呼吸作用,延长荔枝、草莓等易腐水果保鲜期。

广东茂名“田头小站”的实践具有代表性——荔枝采摘后立即进入真空预冷设备,30分钟内将果温从30℃降至5℃以下,显著降低果实代谢,使保鲜期延长3倍。

多式联运与智能调度解决了速度瓶颈。当前,荔枝运输可实现从产地冷链车至港口、转航空“荔枝专线”4小时直达北方城市、再由冷藏三轮车完成“最后一公里”配送的无缝衔接。其背后的智能调度系统通过大数据实时监控车辆位置与温湿度,遇拥堵可即时切换路线,甚至能预判天气调整运输时段,使古代“分段接力”升级为“数据驱动的精准接力”。

气调包装与物联网技术完善了细节管控。通过调节包装内3%-5%的氧气浓度并配合乙烯吸收剂,可大幅延缓荔枝氧化衰老;区块链溯源系统记录从种植到销售的全流程,消费者扫码即可查看运输中的温度波动与消毒记录,使古代“经验性保鲜”转变为“可追溯的科学保鲜”。

图片由AI生成

出品:科普中国大国粮策

作者:张梓煜(中国人民大学农业与农村发展学院)

审核专家:王弋(中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、副研究员)

资料来源:农业农村部、农民日报

图文简介