青少年近视的中医防治方法:从调理肝肾入手

作者:尤丽萍 滨州市中心医院

审核:徐 宁 滨州医学院附属医院 主任护师

姚宗花 滨州医学院附属医院 副主任医师

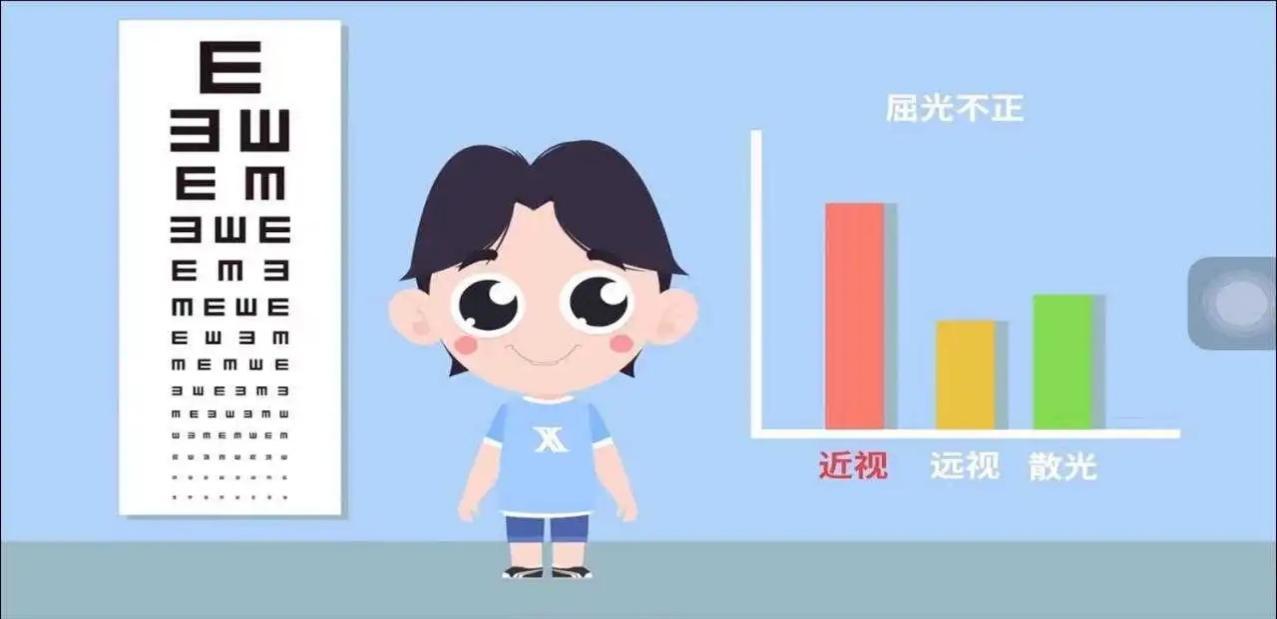

近年来,青少年近视问题日益突出,已成为重要的公共卫生挑战。数据显示,我国青少年近视率居高不下,且呈现低龄化、进展快的趋势。现代医学认为,长时间近距离用眼、户外活动不足、遗传等因素是近视发生发展的主要原因。中医则从整体观出发,认为近视的发生与脏腑功能失调,尤其是肝肾精气不足、气血不充等因素相关。本文基于中医理论,探讨青少年近视的中医认识及调治思路,为视力保健提供补充视角。

图1 版权图片 不授权转载

一、中医对近视的认识

中医古籍中将近视描述为“能近怯远症”,认为其发生与肝肾不足、气血亏虚、经络运行不畅等内在因素密切相关。中医理论强调,“肝开窍于目”,肝血充盈则目能视;“肾藏精,精生髓,髓通于脑,脑为髓海”,肾精充足则髓海得养,目窍精明。青少年处于生长发育旺盛期,若肝肾精气亏虚,气血不能上荣濡养目窍,则可能影响视力功能。

二、青少年近视的中医相关因素

1. 肝肾不足:青少年若先天禀赋不足,或后天耗损过度(如用眼过劳、睡眠不足),可致肝肾精血亏虚,目失濡养。

2. 气血亏虚:气血是濡养脏腑官窍(包括目)的基础物质。气血不足,目窍失养,可致视物模糊、不耐久视。

3. 经络不畅:经络是气血运行的通道。特定经络(如足厥阴肝经、足少阴肾经)气血运行不畅,可能影响目部气血供应。

4. 脾胃运化失调:长期饮食不节(如过食肥甘厚味、偏食),损伤脾胃,影响气血生化之源,间接累及目窍。

图2 版权图片 不授权转载

三、中医调治近视的思路与方法

中医调治近视注重整体调理、标本兼顾,旨在改善体质、缓解视疲劳、延缓进展。常用方法需在专业中医师辨证指导下使用:

1. 中药调理:

思路:根据个体体质辨证(如肝肾阴虚、气血两虚等),选用具有滋补肝肾、益气养血、明目功效的中药。

常用药物举例:枸杞子、菊花、熟地黄、山茱萸、女贞子、菟丝子等(需组方配伍,非单味药使用)。

形式:汤剂、丸剂、颗粒剂等。

2. 食疗建议:

原则:均衡饮食,适当增加有益于眼及肝肾功能食材。

举例:枸杞猪肝汤(补肝养血)、黑芝麻粥(补肝肾、益精血)、胡萝卜(富含β-胡萝卜素)等。食疗为辅助,不能替代治疗。

3. 推拿按摩:

眼周穴位按摩:轻柔按摩睛明、攒竹、太阳、四白等穴位,有助于缓解视疲劳、促进局部气血流通。

经络推拿:专业推拿师循经(如肝经、肾经)推拿,旨在疏通经络、调和气血。

4. 耳穴压豆:

方法:在耳廓相应穴位(如肝、肾、眼、目1、目2)贴压王不留行籽等,给予持续温和刺激。

目的:调节脏腑功能、缓解视疲劳。需由专业人员操作。

5. 艾灸疗法:

穴位选择:常选肝俞、肾俞、足三里等具有补益作用的穴位。

作用:温通经络、激发经气、补益肝肾气血。需注意安全,避免烫伤,由专业人员操作。

6. 运动养生:

眼保健操:规范操作的眼保健操有助于放松眼肌、缓解调节紧张。

传统功法:练习太极拳、八段锦等,能调和气血、舒畅情志、强健体质,间接有益视力保健。

图3 版权图片 不授权转载

7. 生活方式调整:

科学用眼:严格遵循“20-20-20”原则(近距离用眼20分钟,远眺20英尺/约6米外物体20秒以上),保证良好照明,保持正确读写姿势。

充足户外活动:每天日间户外活动至少2小时,接触自然光,是国际公认延缓近视发生发展的有效方法。

保证睡眠:规律作息,每天保证8~10小时充足睡眠,有助于身体(包括眼睛)恢复。

均衡营养:不偏食挑食,保证多种维生素、矿物质摄入。

图4 版权图片 不授权转载

结语

青少年近视防控是一项系统工程,需要综合施策。中医强调整体观和辨证论治,通过调理体质(如重视肝肾精血)、缓解视疲劳、提倡健康生活方式等方法,为近视防控提供了独特的思路和辅助手段。需要明确的是:

1. 中医方法重在调养、缓解症状、辅助延缓进展,不能替代规范的屈光矫正(如佩戴合适眼镜/角膜塑形镜)和现代医学的近视控制手段(如低浓度阿托品、特殊设计光学产品)。

2. 任何中医干预都应在专业医师指导下进行,个体差异显著,效果不一。

3. 科学用眼、充足户外活动、定期眼科检查是近视防控的基石。

希望本文能帮助读者了解中医在青少年视力保健中的视角和作用,共同呵护青少年的光明未来。

参考文献:

[1] 孙宏睿,曹珂儿,晏鑫,等.基于中医时间医学探讨儿童青少年近视的防控策略[J/OL].辽宁中医杂志,1-8[2025-07-29].网络首发

[2] 王天琳,陈楠,曾铉玲,等.中医药疗法防控儿童青少年近视的网状Meta分析[J].世界中医药,2024,19(14):2119-2127.

[3] 郑博今,李迎红,廖小华,等.体育锻炼融合中医调理对儿童青少年近视的干预效果研究[J].首都体育学院学报,2022,34(05):538-544.

[4] 崔家瑞,李竹青,董思颖,等.儿童青少年近视的体质三级预防方案[J].中华中医药杂志,2023,38(06):2702-2706.

图文简介