过敏来袭,奇痒无比!抗组胺药物来助你

作者:叶 飞 陆军军医大学第二附属医院 副主任药师

审核:胡雪莲 陆军军医大学第二附属医院 主任药师

在我们的日常生活中,过敏反应是一种十分常见的现象。从医学角度来说,过敏是指人体免疫系统对“变应原”这种刺激做出过度的免疫反应。变应原,简单理解就是能引发过敏的物质,它们的种类相当广泛,包括食物、药物、动物皮屑、昆虫叮咬及花粉等,这些物质通常对人体无害,但过敏者的免疫系统会错误地“判断”其有害,从而启动免疫反应“对抗” 它们。过敏反应会带来一系列让人不适的症状:皮肤可能出现瘙痒、红斑;鼻子出现鼻塞、鼻痒、打喷嚏、流鼻涕等情况,这些症状往往会给人带来不小的困扰。

抗组胺药是应对这些过敏症状的常用药物,在临床上应用十分广泛。那么,我们该如何安全地使用这类药物呢?

一、抗组胺药为什么能抗过敏?

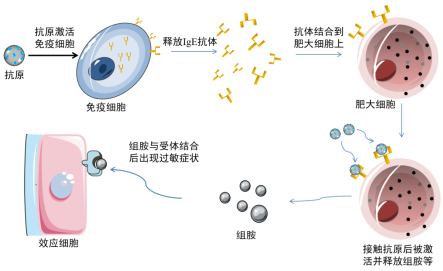

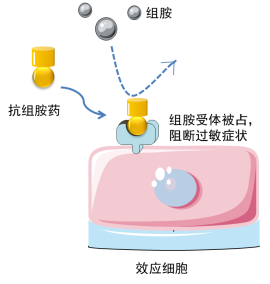

要理解抗组胺药为何能缓解过敏,首先得弄清楚过敏反应的发生机制。当过敏体质的人接触到变应原时,免疫系统将其视为“外来入侵者”,并启动免疫反应产生一种抗体——IgE抗体。IgE抗体会附着到肥大细胞上,当肥大细胞上的IgE抗体再次接触到变应原时,就会释放组胺等炎性介质。组胺就像一个“信号兵”,它会主动寻找并结合到人体细胞上的组胺受体(H1受体),一旦结合成功,就会引发一系列过敏症状(图1),而抗组胺药的作用原理类似于“鸠占鹊巢”,它能够抢先与组胺受体结合,但又不会像组胺那样引发过敏反应。这样一来,组胺就无法与组胺受体结合,也就无法传递引发过敏症状的“信号”,从而达到减轻或消除过敏症状的效果(图2)。

图1 过敏反应的发生机制

(版权图片 不授权转载)

图2 抗组胺药阻断过敏

(版权图片 不授权转载)

二、常用的抗组胺药有哪些?不良反应有哪些?

根据药物结构和作用特点,抗组胺药可以分为第一代抗组胺药和第二代抗组胺药。

1.第一代抗组胺药:包括氯苯那敏(扑尔敏)、苯海拉明、赛庚啶及异丙嗪等。其优点是价格亲民,缓解过敏症状的效果较好。但第一代抗组胺药容易透过血脑屏障,从而导致嗜睡、乏力等不良反应。因此,对于需要高度集中注意力的工作者,如司机、高空作业者等,须避免使用。一般适用于偶尔过敏且不需要进行精细操作的人群,第一代抗组胺药在睡前服用,既能缓解症状,又能助眠。

2.第二代抗组胺药:包括氯雷他定、西替利嗪、左西替利嗪、依巴斯汀、咪唑斯汀及非索非那定等。这类药物不容易透过血脑屏障,因此嗜睡等不良反应相对少见,安全性更高,持续时间较长。第二代抗组胺药适用于多数过敏患者,无论是日常工作还是学习,服药后一般不会对正常生活和工作造成明显干扰。因此,过敏患者可以优先考虑选择第二代抗组胺药。

第一代抗组胺药的不良反应较第二代常见,不良反应包括:①中枢抑制。出现嗜睡、乏力等。②抗胆碱作用。出现口干、便秘、排尿困难、视物模糊等。③其他不良反应,如胃肠道不适等。

三、儿童能否使用抗组胺药?

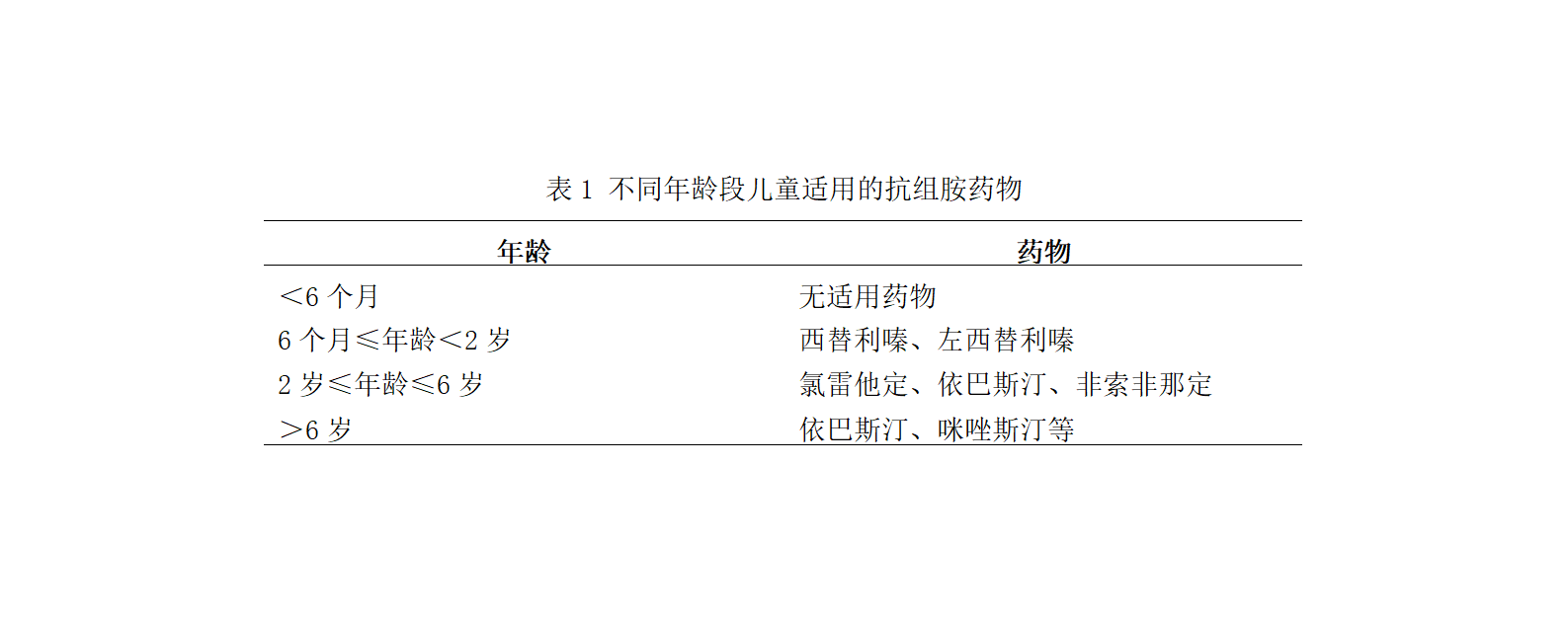

儿童使用抗组胺药时,需特别注意不同年龄分段的剂量和剂型(表1)。推荐使用溶液剂、滴剂、糖浆、颗粒剂或混悬剂等儿童使用的剂型。

四、孕期和哺乳期能否使用抗组胺药?

1. 孕期:对于孕妇没有绝对安全的抗组胺药。氯雷他定、西替利嗪及氯苯那敏相对安全,可在医生或药师指导下谨慎使用。

2. 哺乳期:服用氯雷他定和西替利嗪后,仅少量药物进入乳汁,相对安全,可在医生或药师的指导下谨慎使用。

五、注意事项

1.需规律用药,避免擅自停药:多数过敏性疾病需要按疗程规律用药,而不是症状出现时临时用药,症状缓解后立即停药,这样可能导致病情反复或加重,难以达到稳定控制的效果。建议按照疗程坚持用药,即使症状消失,也需遵医嘱逐步调整剂量或停药。

2.警惕严重过敏反应,及时就医:少数患者会出现严重过敏反应,如过敏性休克、呼吸困难等。此时,抗组胺药不足以控制病情,需立即拨打急救电话或立即前往医院,联合其他药物进行综合治疗。

3.避免与复方感冒药重复用药:部分复方感冒药中含有氯苯那敏等抗过敏成分,如果在服用抗组胺药的同时使用这类感冒药,可能导致相同成分摄入过量,增加不良反应的风险。用药前务必仔细阅读药品说明书,核对成分表,或者咨询医生、药师,避免重复用药。

参考文献

【1】中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心. 中国荨麻疹诊疗指南(2018版)[J]. 中华皮肤科杂志,2019,52(1):5.

【2】胡利华,刘璐,陈慧颖,等. 儿科常用H1抗组胺药处方审核专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志,2023,38(10):733-739.

图文简介