早产宝宝的“光明保卫战”:眼底筛查守护“心灵之窗”

作者:赵蒙天 内蒙古医科大学附属医院

审核:刘春丽 内蒙古医科大学附属医院 主任医师

新生的宝宝都是小天使,但早产宝宝们更像提前出发的“小勇士”。他们迫不及待地来到这个世界,可由于“出发”得太早,身体还没有做好准备,尤其是他们的眼睛。

由于视网膜血管还未发育完全,早产宝宝的眼睛非常脆弱,稍不注意就容易出现问题。这好比小树苗的“灌溉系统”还没建好,一旦遇到“风暴”(如高氧环境)就容易“枯萎”,导致早产儿视网膜病变。

一、早产宝宝的“光明警报”:眼底筛查

早产儿眼底筛查主要用于检查视网膜发育情况,这就如同给小树苗定期做检查一样,能提前发现其“灌溉系统”是否存在问题。一旦发现异常,及时采取处理措施,就能让这株小树苗茁壮成长,让宝宝的眼睛闪闪发光,成为心灵的窗户。

二、哪些早产宝宝需要检查?

并非所有的早产宝宝都需要做眼底筛查,但存在以下4种情况的宝宝,必须接受检查。

1.胎龄小于32周:这些宝宝如同尚未完全长成的小树苗,面临的风险最大。

2.出生体重低于2000 g:体重低的早产宝宝出现眼部问题的可能性更高。

3.氧疗时间长、氧疗时氧浓度高:就像小树苗遭遇了“风暴”,眼部组织更容易受到损伤。

4.存在眼病高危因素:如外眼异常、存在部分宫内感染性疾病等,更需要仔细评估眼部状况。

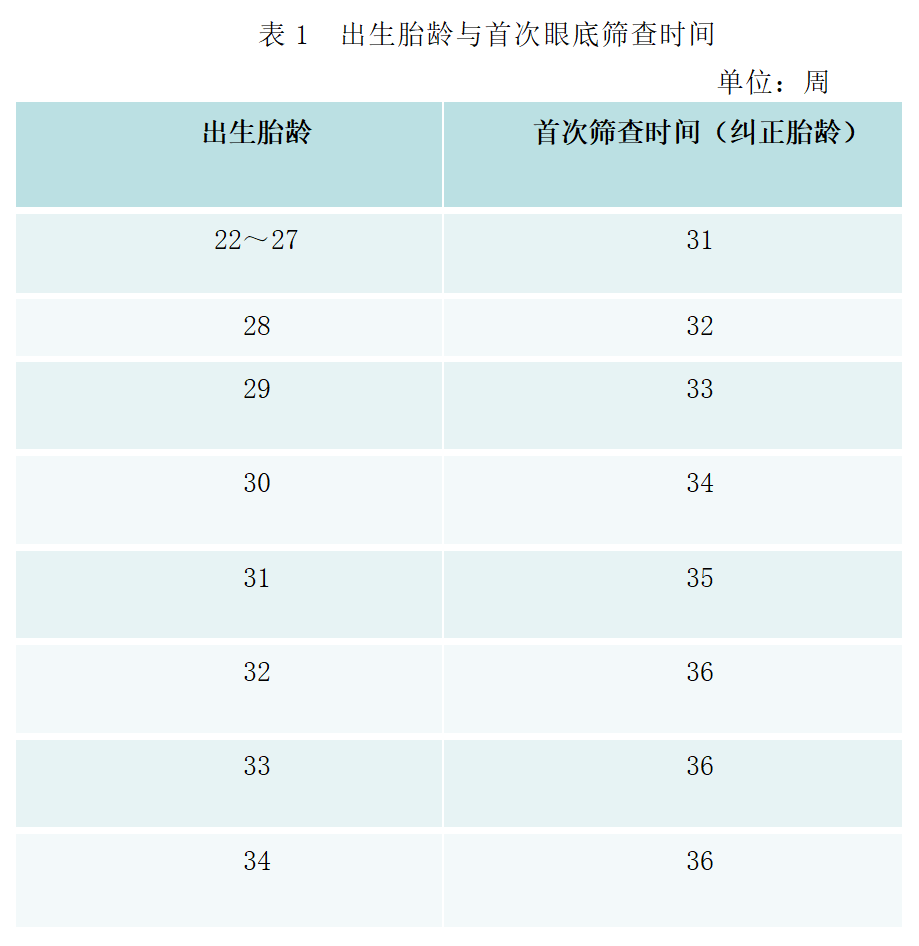

三、什么时候开始检查?

早产宝宝的眼底筛查需要定期完善,一般来说,宝宝出生后4~6周,或者纠正胎龄31~32周,就要开始第一次检查。之后,可能每隔1~2周复查一次,直到视网膜血管完全发育好。

四、眼底筛查是怎么做的?

眼底筛查听起来很复杂,但其实就像给宝宝的小眼睛拍一张眼底照片。医生会用一种叫眼底照相仪的设备,拍一张高清照片,以此明确宝宝眼底的情况,这些照片会储存在设备中,方便日后与复查时的照片进行对比。整个过程就像给宝宝拍了一张“眼底的纪念照”,检查时会使用表面麻醉剂,以减轻宝宝眼睛在检查过程中的不适感。

图1 版权图片 不授权转载

五、如果发现病变怎么办?

如果发现了病变,医生会根据情况安排继续随访观察,或者采取药物、激光治疗,全力守护早产宝宝的眼睛健康。

1.药物治疗:目前,早产儿视网膜病变的药物治疗以玻璃体腔注射为主。具体来说,就是将贝伐珠单抗、雷珠单抗等药物通过眼部注射的方式输送至眼底,让药水直接作用到于病变部分,从而快速缓解视网膜血管扩张,修复小树苗的“灌溉系统”。“给眼睛打针”听起来可能让人害怕,但其实过程很安全,医生会使用麻醉药物对眼部进行麻醉,确保宝宝在注射过程中不会感到疼痛。然后用极细的针头将微量药物注射到宝宝的眼底,注射完毕后针孔会自动闭合。眼内注射的位置并不在眼睛看东西的区域,所以并不会影响宝宝以后的视力。

2.激光治疗:视网膜病变的早产宝宝,其眼内的“灌溉系统”会出现许多类似“临时乱接的水管”(异常血管),——这些异常的血管会扰乱正常眼底血管的运行。此时,医生会用激光重新调整视网膜血管的分布,可以修复受损的“灌溉系统”,防止病变进一步扩散。“激光施工作业”的“施工区”并不在中心视力区,所以基本不影响宝宝日后的视力,仅可能影响余光的范围。

家长朋友们读到这里,或许有家长觉得,相比于往眼睛内打针的药物治疗,激光治疗听着更让人“放心”,但其实并非如此。这2种治疗手段的适用范围并不完全相同。激光治疗需要在全身麻醉下进行,整个治疗过程耗时偏长,宝宝可能会出现视野缺失(即感觉透过一个长纸筒看世界,余光能看到范围减少了)、近视及散光等并发症。虽然药物治疗出现上述并发症的概率小,但可能出现眼内感染、出血等风险,因此,采取哪种治疗手段,还需要医生结合宝宝的病情综合判断,家长们可以与医生充分讨论后,根据宝宝的个体情况(病变的分区、分期、全身状态、随访可行性)制定出最合适的治疗策略。

六、家长的“光明守护手册”

家长是孩子最重要的“守护者”,以下是“光明守护手册”的核心内容。

1.积极配合眼底筛查:这是宝宝“光明保卫战”的第一步,千万不能忽视。

2.坚持定期复查:即使第一次筛查结果正常,也需定期复查,直到宝宝的小眼睛完全发育好。

3.观察宝宝的“小眼神”:如果宝宝眼睛有异常,如不追光、眼球震颤等,要及时告知医生。

4.避免强光刺激:悉心保护宝宝的眼睛,使其免受强光等不良刺激的伤害。

图2 版权图片 不授权转载

早产宝宝的眼睛需要细心呵护。眼底筛查能够帮助我们提前发现隐患,守护宝宝的“心灵之窗”。家长们一定要重视起来,让每一位早产宝宝能拥有明亮的眼睛,去探索这个美丽的世界。

图文简介