已具备聚变燃烧能力!中国人造太阳首次跨过“双亿度”门槛

2025年3月28日,位于四川成都的新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的“双亿度”目标,这意味着中国的可控核聚变向工程化应用迈出了重要的一步。

那么,为什么可控核聚变需要如此高的温度?实现原子核温度和电子温度的“两个亿”意味着什么?未来可控核聚变还有哪些关键步骤要走?

大家好!我是中国科学院物理研究所的研究员——罗会仟。这一期视频,我们来聊聊中国可控核聚变的发展历程。

早在1919年,阿斯顿和卢瑟福等人就发现原子核的质量差异。比如氦-4原子核含有2个质子和2个中子,可以看做是4个氢原子核或2个氘原子核的组合,但是简单计算就会发现,氢原子核组合的质量总是多出氦原子核一点点。这意味着,如何实现氢核聚变,那么必将释放能量。根据爱因斯坦的质能方程,这个能量是相当可观的。1934年到1942年,实验上终于实现了氘-氘核聚变反应和氘-氚核聚变反应。人类在1952年制造了第一个不可控的核聚变装置——氢弹,其威力相当于500颗广岛原子弹。

既然核聚变有如此巨大的威力,科学家们早就希望实现人工可控的核聚变,就像可控核裂变反应堆那样持续稳定地提供能源。这种人工可控核聚变装置,又被称为“人造小太阳”。然而,太阳作为一个巨大的核聚变体,内核温度达到了上千万摄氏度,压力达到了3000亿个大气压,要想人造出这么极端条件是十分困难的。

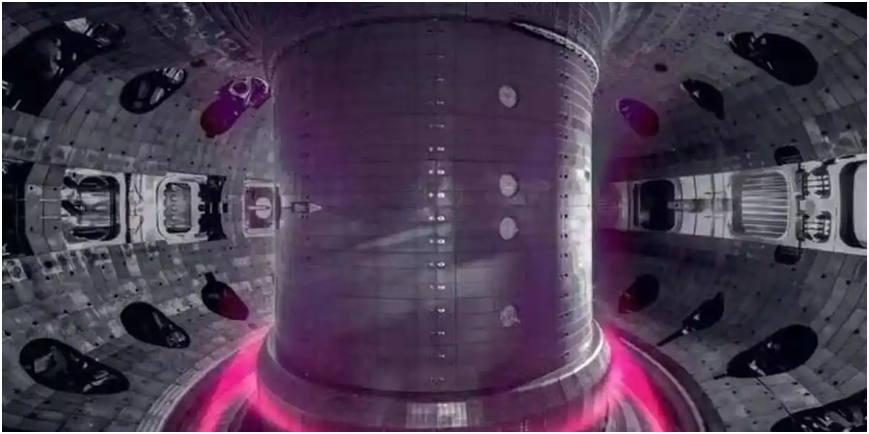

聚变堆里的高温等离子体

原则上,实现核聚变的关键就是要高速运动的原子核尽可能地发生碰撞。氢弹借助了外壳的原子弹爆炸产生的高温高压环境,从而使氘氚核发生聚变。实现人工可控核聚变的首要任务是尽可能地提高原子核的能量,也就是它们的温度;尽可能地提高等离子的密度,也就是单位体积里氘氚核的数量;尽可能地延长稳定约束高温等离子的时间,也就是让聚变有足够的机会发生。所以温度、密度和时间构成了“聚变三乘积”,必须达到一个极高的临界值,也就是2.59 X 10 21m-3s keV。这是什么概念?比如等离子体温度是1.6 亿度,约束时间为1秒,那么需要聚变堆内部的气压达到8.3个标准大气压。如果约束时间达到了1000秒,那么需要的气压可以降低到0.08个大气压,需要的燃料数量也大大降低。但要达到这一点非常困难,因为容器壁必须能抗住极强的核辐射且尽可能避免辐射泄漏。而面对极端高温的等离子,还要借助极低温度的超导磁体(大约处于-269℃的液氦环境)来“强约束”它们,尽可能保持在真空环境中不与容器壁直接接触。最后是要制造出1.6亿度以上的氘氚燃料,也就是达到“点火”的温区。

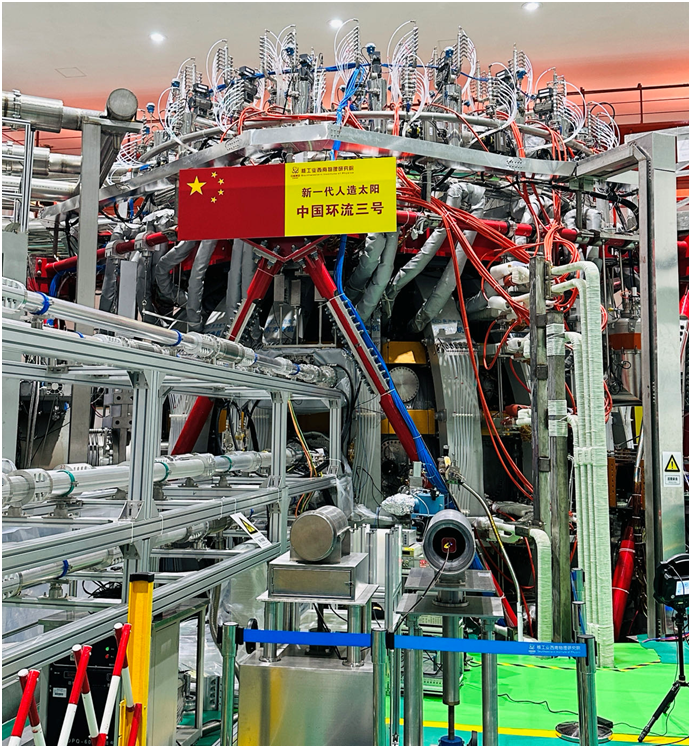

中国环流三号核聚变装置

上世纪60年代,中国就已经布局了核聚变的相关研究。如今的“核工业西南物理研究院”前身为代号“585所”,位于四川乐山肖坝,悄然在70年代就开始了可控核聚变的探索。1972年,中国环流器一号HL-1批准建设,到1984年9月21日建成运行。1994年,HL-1改造成中国环流器新一号(HL-1M),增加了主动反馈控制。2001年,核工业西南物理研究院整体搬迁到成都。2020年12月4日,中国环流器二号M装置(HL-2M)建成并实现首次放电。2023年8月,“中国环流三号”成功实现100万安培等离子体电流下的高约束运行模式。2025年3月28日, “中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度,实现了核聚变综合参数的大幅跃升。迈过这个“双亿度”的门槛,标志着我国聚变装备具备了聚变燃烧相关的高参数运行能力。

为什么说只是具备了聚变燃烧的能力呢?这是因为目前我国的核聚变装置并没有加装氘氚燃料,而是使用氢燃料进行的前期实验。通常来说,核聚变路线有非常清晰的6个阶段:1是原理的探索,2是规模实验的参数积累,3是开展燃烧实验并真正实现聚变反应,4是建造实验堆,5是建造可复制的示范堆,6才是建造可批量化的商用堆。无论是国内还是国外,目前均处于从2到3阶段的过渡,即基本上摸清楚了核聚变的参数,各项指标已经逼近“聚变三乘积”,但尚未开展真正的聚变燃烧实验。国际热核聚变堆(ITER)和中国聚变工程实验堆(CFETR)都是以聚变燃烧实验为核心目标的大科学装置。

近年来,我国的“东方超环”(EAST)实现了1亿度从100秒到400秒再到1000秒的稳定运行,到2025年1月20日,更是创下了1亿度1066秒新纪录。不过EAST的一亿度只是“电子温度”,电子质量是氢原子核(也就是质子)的1/1836,一亿度的目标相对要更容易一些。同步实现原子核温度和电子温度都突破一亿度,才意味着可以进入聚变燃烧实验阶段。原则上,只要加注氘氚燃料,在这个条件下,核聚变就有可能持续发生。不过,氘和氚原子核要比氢原子核重,达到一亿度的高温并且约束住1000秒以上,仍然具有相当大的挑战。

未来,要想实现商业化的可控核聚变堆,仍然需要进一步提升现有聚变实验堆的性能指标,实现更大电流、更高温度和更长时间的稳定运行。让我们一起期待,有朝一日,中国核聚变在东方点亮我们“人造太阳”!

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:罗会仟

审核:张双南 中国科学院高能物理研究所 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

图文简介