艰难超过常压40K门槛,高温超导迎来新成员!镍基超导是如何突破的

2025年伊始,超导研究的热潮依旧持续,科学家们在镍氧化物超导体中再度实现“天花板”级的突破——实现了常压下40 K的临界温度。这意味着镍氧化物可以正式纳入为“高温超导”家族的新成员,这是继1980年代的铜氧化物和2008年的铁砷及铁硒化物之后发现的第三个高温超导体系。

科学家们为什么要不断寻找新的高温超导体?为什么常压下40 K是高温超导的标志性“分水岭”?镍氧化物高温超导的发现对领域来说意味着什么?这一期,我们来聊聊镍氧化物高温超导的最新进展。

超导现象发现于1911年,距今已有114年的历史了。超导材料具有绝对的零电阻、完全的抗磁性、磁通量子化等许多非常特殊的性质,在需要大电流、强磁场、低阻抗、强量子效应等许多方面都有不可替代的用途。然而令人们担忧的是,尽管我们已经发现了成千上万个超导体,却没有一个能够在常温常压下使用。事实上,绝大部分超导材料的使用都必须依赖于低温环境,因为超导现象存在一个临界温度(也就是Tc),必须低于这个温度才能实现超导状态。这个临界温度有多低呢?以目前使用最广泛的Nb-Ti合金超导体为例,Tc大约是7~9 K,也就是-264℃左右,比地球南极的-90℃还要低了170多度!维持这么低的温度必然意味着高昂的成本和技术的挑战。为此,科学家一直期待寻找到高临界温度的超导体,也就是“高温超导体”。

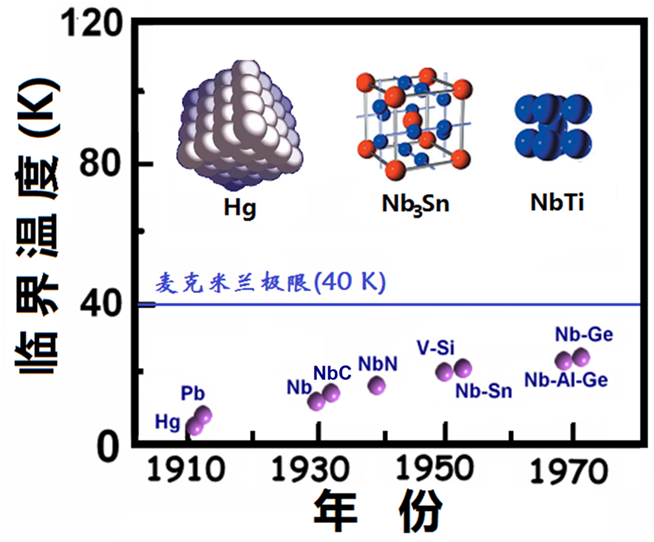

在物理学家心目中,这个“高温”并不等同于我们生活中那种几百摄氏度以上的高温,而是相对大部分Tc很低的超导体而言。早期发现的超导材料大都是金属单质或合金,常压下最高Tc的是金属铌,为9 K左右。在上世纪80年代以前,发现了少数几个20 K以上的超导体,“高温超导”的“门槛”最早设定为20 K,也就是-253℃左右,是非常之低的。

然而,如今高温超导体的“门槛”基本公认是40 K,也就是-233℃左右。为什么40 K会成为划分高温超导和低温超导的“分界线”呢?在1956-1958年间,巴丁、库珀和施里弗等人建立了传统金属和合金超导体的微观理论,以他们的名字简写命名为“BCS理论”。这个理论的核心思想在于:负责导电的电子不再是独立的个体,而是借助原子热振动的能量作为“胶水”,配成了“电子对”,一对电子内部失去和得到能量总是抵消,使得其中心能量保持不变。实际上,这些电子对在空间上互相交织在一起,并由于量子相干凝聚而形成一个“宏观量子态”,尺度远远大于原子间距,所以可以“无视”原子的存在而实现畅通无阻的电流,也就是超导态。1960年理论家厄立希伯格(G. M.Eliashberg)把BCS理论推广到所谓的“强耦合状态”,提出了计算超导体Tc的理论方程。1965年,麦克米兰(W. L. McMillan)在此基础上进行了简化近似,并根据已有的实验数据做了一个大胆的预测——金属超导体的Tc上限是40 K,这便是超导材料“麦克米兰极限”。然而,1986年发现的铜氧化物超导体Tc很快就在中美科学家的努力下突破了40 K,达到了90 K以上。人们逐渐认识到,40 K的麦克米兰极限仅仅适用于金属或合金等常规超导体,而铜氧化物中的超导现象已不能用BCS理论准确描述,所以麦克米兰极限并不适用。这就意味着40 K不仅仅是一个数值上的分界线,其实赋予了特定的物理含义,即常压下的超导是否能够被传统BCS理论来描述。

传统超导材料的麦克米兰极限

如果你注意到我上面说的话,会发现我在反复强调“常压”。的确,40 K的麦克米兰极限仅在常压下对传统超导体成立。如果借助压力,材料内部原子热振动完全可以更强,以维持更高的Tc,而且仍旧满足BCS理论。近十余年来,科学家们发现许多氢化物就是典型的“高压高温超导体”,借助百万级的大气压的极端压力,它们的Tc可以非常高,甚至逼近室温。只是,这种极端高压环境比低温环境带来的挑战还要大的多,要想实用化几乎没有希望。

如今,到底有哪些超导体可以在常压下突破40 K而被称之为“高温超导体”呢?其实很少,仅有铜氧化物、铁砷化物和铁硒化物,我们也可以把前者称之为“铜基超导体”,后两者统称为“铁基超导体”,加上最近发现的镍氧化物超导体,可以称之为“镍基超导体”。所以,目前高温超导包含“三大家族”:铜、铁和镍基超导体。

如果我们翻看元素周期表就会发现,镍其实位于铜和铁中间,所以镍基超导其实是科学家们早就“锚定”的目标。却一直到2019年才真正实现,而直到2025年,我们才可以放心大胆地称之为“镍基高温超导体”。2019年,镍基超导体最早出现的形式是Nd0.8Sr0.2NiO2薄膜,由斯坦福大学的李丹枫和Hwang等人实现,Tc大约15 K。2023年-2024年间,镍基超导材料在单晶或多晶块体中被发现,中山大学王猛等人在La3Ni2O7中发现高压可能诱导出80 K超导电性,随后被浙江大学袁辉球团队以及中国科学院物理研究所的程金光团队证实,镍基高压超导突破了液氮温区。而后,复旦大学赵俊、南京大学闻海虎、山东大学张俊杰、上海科大齐彦鹏等团队陆续发现其他镍氧化物如La4Ni3O10等中的高压超导现象。然而,常压下镍基超导的Tc迟迟未能突破40 K,直到2025年2月,Nature期刊正式报道来自南方科技大学薛其坤和陈卓昱团队的成果——在(La,Pr)3Ni2O7中实现了40 K以上的常压超导电性。

镍基高温超导的突破看起来似乎很轻松,实际上难度非常大。早期的Nd0.8Sr0.2NiO2薄膜属于112结构,要通过特殊处理去掉里面多余的氧原子才能超导,而且非常薄,大约只有20 nm,也就是200多个原子那么厚。而La3Ni2O7高压超导发现初期,人们并不能肯定就是它出现的超导,材料里有很多其他成分,并且氧含量很难被确定。直到科学家们使出了高温超导材料探索里的“惯用套路”——掺杂一些不同稀土元素试试。此前,在铜氧化物和铁基超导材料的探索中,这一招都极大地提高了材料的Tc,突破了40K的门槛。果然,科学家们发现把1/3左右La替换成Pr,就可以稳定材料的327结构,实现近100%的块体高压超导。他们还意识到:外部的“物理压力”其实可以用内部的“化学压力”来替换,也就是把材料做成薄膜状态,让基底原子结构和材料原子结构出现不匹配,从而提供足够的内部应力,这样不要依赖于外部施压,就能获得“常压高温超导了”。

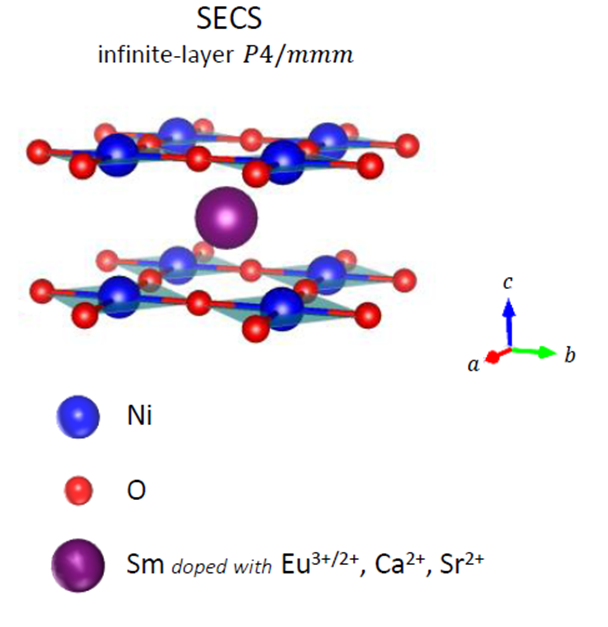

(Sm-Eu-Ca-Sr)NiO2超导薄膜

南方科大的团队结合了以上两个思路,并借助他们积累多年的“独门绝技”——原子级别控制的氧化物薄膜外延生长技术,精细调节(La,Pr)3Ni2O7薄膜的化学配比、氧原子含量、厚度和平整度等等,尝试了一千多个样品,终于在Pr含量为0.15的时候出现了40 K以上的常压超导电性。几乎同时,斯坦福大学的Hwang团队也在La3Ni2O7薄膜中实现了26 K以上的超导,而后借助Pr的引入得到了30 K到48 K之间的超导。今年3月份,新加坡的科学家们在最早112结构体系也实现了突破,在一系列稀土和碱土金属的组合体系(Sm-Eu-Ca-Sr)NiO2薄膜中获得了40K以上的超导。

这一系列常压40K以上镍基超导体的发现,不仅意味着高温超导有了新的正式家族成员,而且意味着我们在铜基和铁基高温超导研究的经验和教训都可以移植到镍基超导上来。科学家们受到镍基超导的启示,提出了一些新的理论模型,更是对高温超导Tc的上限做了理论预测。多年来困扰物理学家的高温超导微观机理,或许可以加速得到解决,为发现新型实用化超导材料带来更多的希望。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:罗会仟

审核:金贻荣 量子信息研究院研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

图文简介