十大太空飞行里程碑2

1965年太空漫步 - 上升2号

在首次太空漫步后,列昂诺夫的太空衣膨胀起来,他因此得奋力重返气闸。

1965年3月18日,苏联航天员阿列克谢·列昂诺夫完成了人类首次太空行走。在“上升2号”飞船外停留的12分钟里,他的航天服因真空环境意外膨胀,导致返回气闸舱时遭遇巨大困难。这次惊险的太空行走验证了人类在太空环境中生存的可能性。列昂诺夫事后回忆:“那一刻,我如同展翅的海鸥,在地球上空自由翱翔。”

1981年可重复使用的宇宙飞船 - 哥伦比亚号

1981年4月12日,美国“哥伦比亚号”航天飞机首飞成功,开创了可重复使用航天器的新纪元。与传统一次性飞船不同,这架航天飞机共执行了28次任务,累计在轨300多天,飞行总里程超过2亿千米。

哥伦比亚号是首艘抵达太空的航天飞机

1997年火星探测车 - 拓荒者号

火星是宜居度仅次于地球的太阳系行星。这是因为火星表面的重力与地球相似,还有相对算高的日照量与可供萃取的水,因此科学家热衷于研究移居火星的可行性。

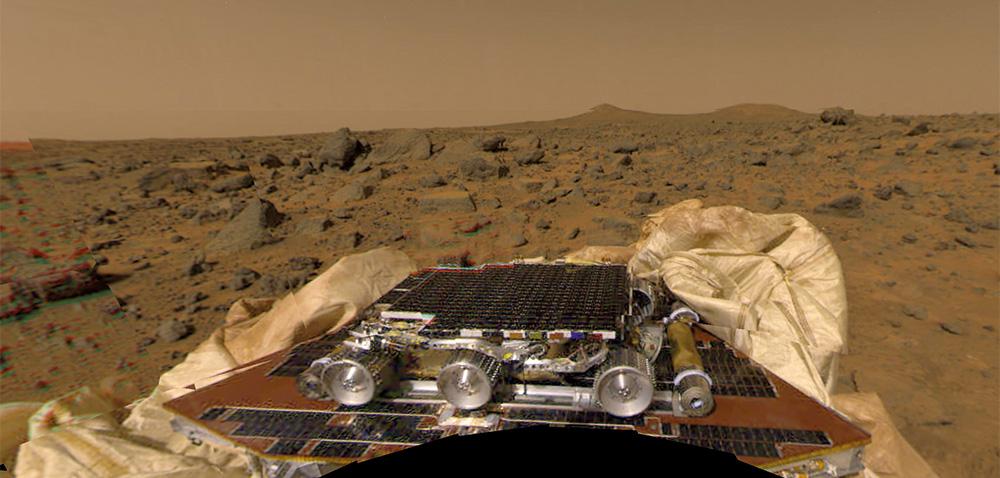

1997年,“火星探路者”号携带“旅居者”号火星车成功登陆火星。这辆仅重10.6千克的探测车超额完成任务,传回23亿比特科学数据,包括2万余张火星地表图像。尽管存在20分钟的通信延迟,它仍为后续火星探测积累了宝贵经验,开启了人类探索红色星球的新篇章。

这张旅居者号探测车的照片摄于登陆火星后不久

1998 建立国际太空站 - 曙光号

1998年11月,国际空间站首个模块“曙光号”升空。这个由15国共建的太空家园历时10年、经过30余次组装才告完成。其居住空间相当于六居室住宅,太阳能电池板面积堪比足球场,成为人类在太空开展长期科研的重要平台。

ISS 所用的电能来自 26.24万个太阳能电池

2015 飞掠冥王星 - 新视野号

2015年,“新视野号”探测器飞掠冥王星,传回这颗矮行星的清晰影像。任务发现冥王星存在巨型冰川和冰质山脉,大气温度比预期更低。2019年,它又探测到迄今最遥远的太阳系天体“天涯海角星”,持续拓展着人类对太阳系边缘的认知。

飞掠冥王星时,新视野号拍到这颗矮行星表面的高解析影像

有成功就有失败,航天路上并不是一帆风顺的,我们见证了很多成功的航天故事,但也有很多航天任务没有取得预计效果。

航天探索的四大教训

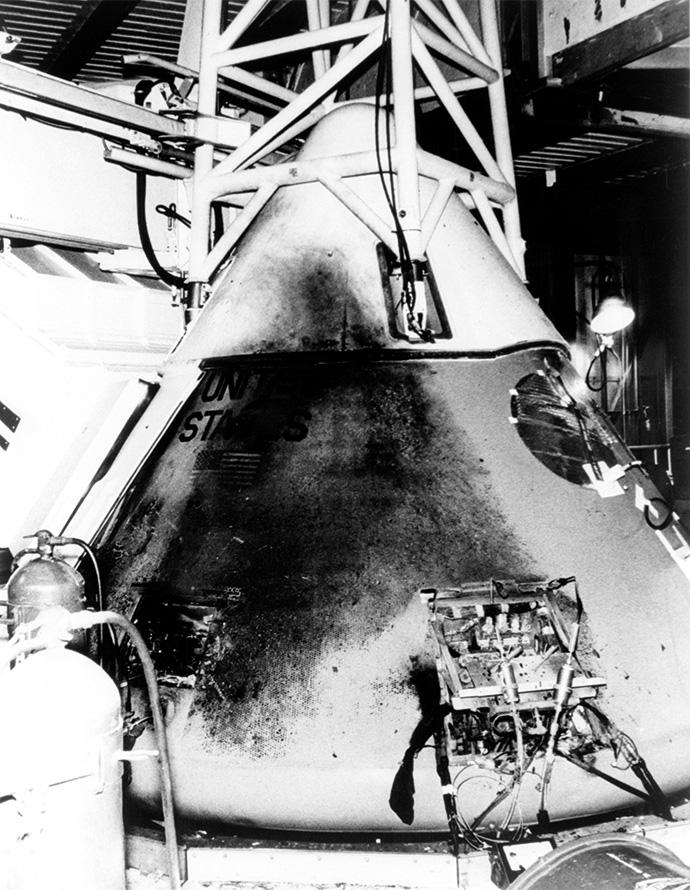

阿波罗1号火灾事故(1967年)

这场悲剧发生在阿波罗计划的首次载人飞行测试中。三名航天员在地面测试时因舱内突发火灾不幸遇难。事故调查发现,纯氧环境与易燃材料是致命组合。这次惨痛教训促使NASA全面改进航天器设计:采用阻燃材料、改良舱门结构、调整气体成分,为后续登月任务奠定了安全基础。

联盟1号坠毁事件(1967年)

苏联航天员科马罗夫在执行任务时因降落伞系统故障牺牲。更令人痛心的是,飞船发射前已发现203处技术问题,但冷战时期的政治压力迫使任务仓促进行。这次事故暴露出将政治竞赛置于航天安全之上的严重后果,促使各国重新审视航天决策机制。

挑战者号爆炸事故(1986年)

这架航天飞机在升空73秒后解体,七名机组人员全部遇难。深入调查显示,低温导致O型密封圈失效是直接原因,而NASA管理层忽视工程师警告则是深层问题。事故后,航天飞机停飞32个月进行安全改进,并建立了更严格的风险评估体系。

哥伦比亚号返航事故(2003年)

这架功勋航天飞机在完成科学任务返航时解体。调查发现,发射时脱落的泡沫材料击伤机翼隔热层,导致再入时高温气体侵入。事故凸显出“微小损伤可能引发灾难”的航天安全铁律,促使NASA建立更完善的在轨检测系统。

这些用生命换来的教训推动着航天安全标准不断提升。每一次事故都促使工程师改进设计、管理者完善制度。这些悲壮的故事时刻提醒我们:在探索宇宙的征程中,安全永远是第一要务。

未来,随着关键技术的突破和经验的不断积累,我们期待更多的飞行器为人类打开通往更广阔宇宙的大门,推动航天事业进入新的时代。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

图文简介