隐形饥饿:被忽视的铁锌危机与作物的“营养升级”之路

你是否听说过“隐性饥饿”?这不是普通的肚子饿,而是人体长期缺乏某些必需营养素(如铁、锌),却因没有明显饥饿感而被忽视的健康隐患。目前,全球约三分之一的人口正受此困扰,其中铁和锌的缺乏尤为突出。

铁锌:人体的“隐形守护者”

铁是合成血红蛋白的关键原料,负责为全身细胞输送氧气。长期缺铁会引发缺铁性贫血,让人感到头晕目眩、乏力易累,严重时还会影响儿童智力和身体发育。锌则被称为“生命之花”,不仅参与免疫系统的正常运作,更是儿童智力发育的“助推器”。研究表明,缺锌会导致儿童生长迟缓、学习能力下降,甚至影响成年后的生活质量。

主粮的“营养短板”

我们日常摄入的能量中,超60%来自主粮,但主粮中的铁锌含量却普遍偏低。以玉米、小麦为例,它们虽能填饱肚子,却难以满足人体对铁锌的需求。如何让主粮“营养升级”,成为低成本解决隐性饥饿的关键。

水稻、小麦籽粒中铁、锌含量及育种目标

科学家的“营养强化”三招

为了让主粮更营养,科学家们探索出了多种方法:

第一招:施肥,让作物被“喂”出好营养

施肥是最直接的农艺措施,分为地面施肥和叶面施肥。地面施肥是将复合肥料直接施入土壤,操作简单、适合大规模应用;但受土壤酸碱度、微生物活动等因素影响,部分铁锌可能变成植物难以吸收的“难溶性化合物”,造成浪费。叶面施肥则是将肥料喷洒在叶片表面,植物可直接吸收,避免了土壤的“过滤”,效率更高;但需严格控制用量,过量施肥可能灼伤叶片,影响作物生长。

第二招:传统育种,从“老种子”里挑“营养高手”

科学家们也在挖掘自然中的“宝藏种质资源”。自然界中,有些品种天生铁锌含量较高,通过将这些“营养优异”的种质与当前主栽品种杂交、回交,逐步将高含量基因“转移”到主栽品种中。不过,这种方法如同“大海捞针”,需要大量时间和耐心——从筛选种质到稳定新品系,往往需要数年甚至十几年。

第三招:基因工程,给作物装“营养转运开关”

更高效的方法是解析作物铁锌吸收、分配的分子机制,通过基因调控实现“精准强化”。研究发现,作物籽粒内的铁锌要经历三个关键步骤:根系吸收→茎叶运输→籽粒储存。若能找到调控这些步骤的关键基因,就能系统提升籽粒中的铁锌含量。

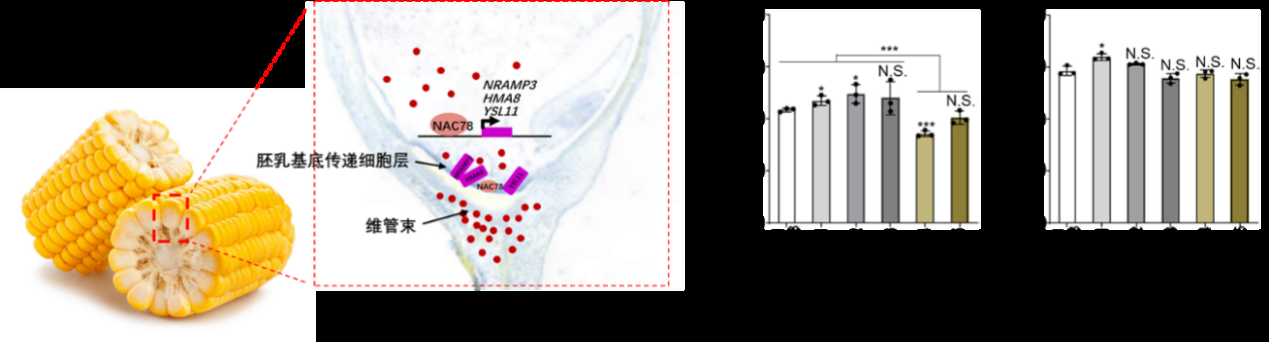

研究突破:让玉米“把铁送到籽粒里”

过去,许多研究聚焦于“如何让作物多吸收铁锌”,却忽略了“吸收后能否高效运到籽粒”这一关键环节。中国农业科学院作物科学研究所李文学研究员团队以玉米为研究对象,重点攻关“铁锌从母体向籽粒的再分配”难题。

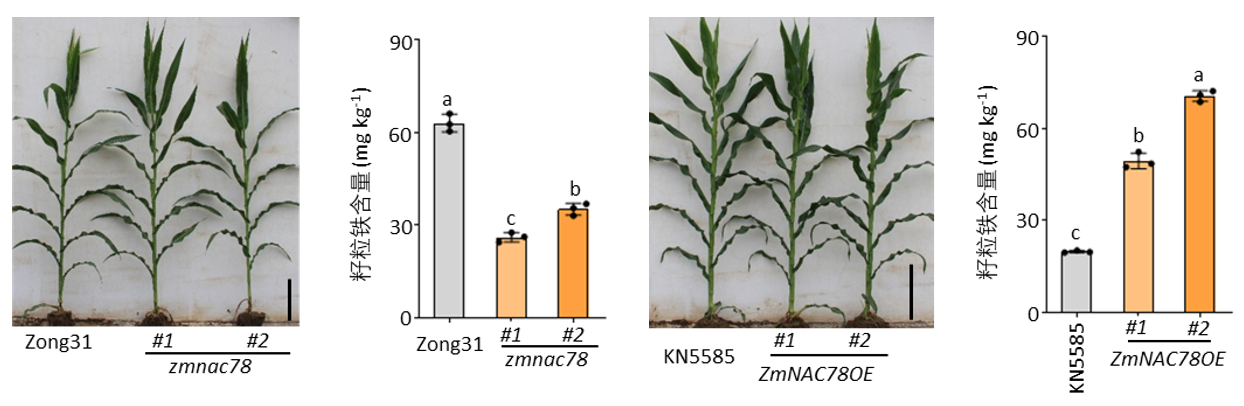

通过全基因组关联分析和转录组测序,发现了一个名为ZmNAC78的基因,它就像一个“营养转运开关”:当这个基因活跃时,玉米母体吸收的铁能高效转运到籽粒中;若基因功能缺失,铁就会“滞留”在茎叶中,无法进入籽粒。

为了将这一发现转化为实际应用,通过分子育种技术,筛选出3个“高铁高产”的玉米新材料。在我国广西、河南、北京等多地的大田测试中,这些新材料的籽粒铁含量显著高于目前广泛种植的对照品种“郑单958”,同时产量也保持了较高水平。这意味着,农民种植这些玉米,既能保证产量,又能为食用者提供更多铁元素。

未来:让每一口主粮都更有“营养”

从实验室到田间,从基因发现到品种培育,我们的目标始终是让主粮成为“营养载体”。通过持续科研攻关,未来或许能让更多主粮(如水稻、小麦)实现铁锌含量的“升级”,让更多人通过日常饮食摆脱隐性饥饿,拥有更健康的身体。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:杜庆国,中国农业科学院作物科学研究所副研究员

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介