食用豆的“科学之旅”

夏日的绿豆汤清甜解暑,凉拌豇豆脆嫩爽口,杂粮粥里的小豆绵软香甜——这些我们习以为常的餐桌美味,都属于“食用豆”家族。它们不仅是日常饮食的“常客”,更以低脂高蛋白的营养优势,成为健康饮食的“宝藏”。但你可能不知道,这些端上餐桌的优质豆子,背后藏着从种质资源到分子育种的“科学打磨”。

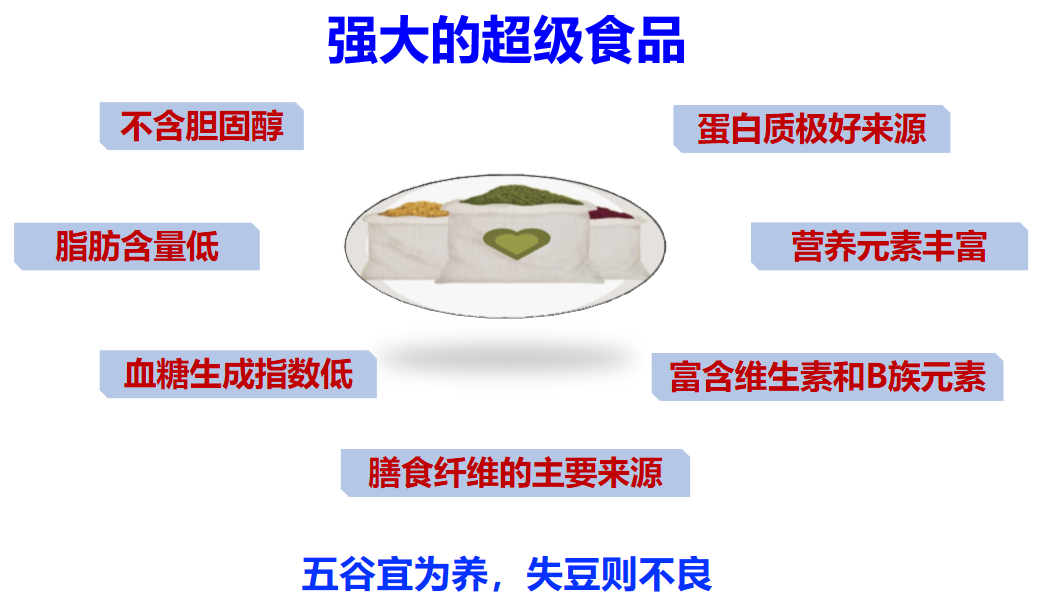

食用豆:被低估的“营养模范生”

食用豆,是指豆科植物中以食用籽粒为主的作物。国际上,它们因“高蛋白、中淀粉、低脂肪”的特点被广泛关注——大部分食用豆的蛋白质含量超过25%,与小麦、水稻等主食的淀粉含量相近,脂肪却仅为百分之点几;此外,叶酸、钾等营养元素的含量也十分突出。

在我国常见的食用豆中,蚕豆、豌豆、绿豆、小豆、豇豆、芸豆是种植面积较大的“主力军”,它们的身影遍布我们的餐桌:绿豆熬汤、豇豆凉拌、小豆煮粥……这些看似普通的豆子,实则是营养与口感的“双重担当”。

种质资源:食用豆的“基因宝库”

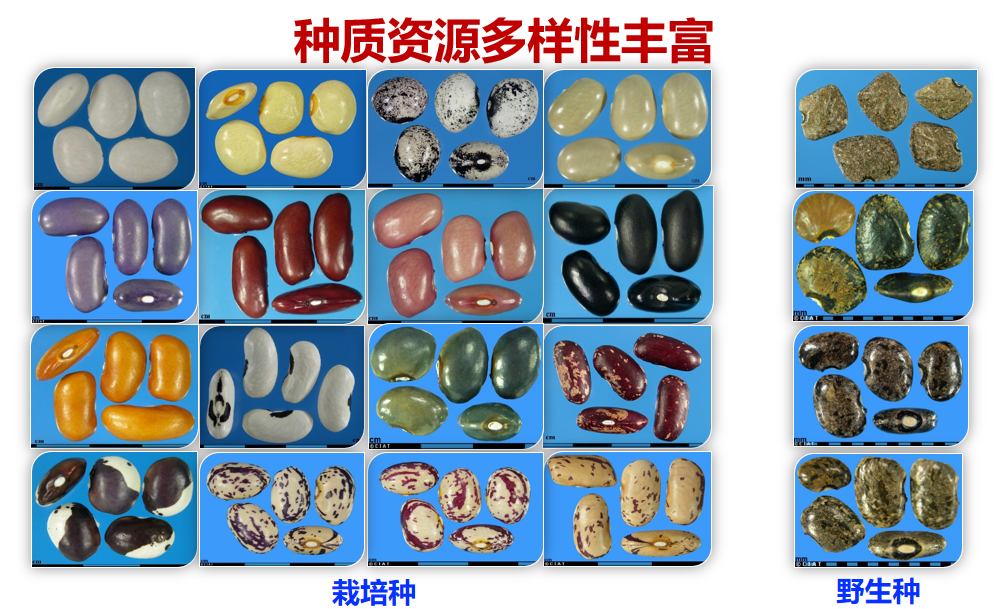

要培育出优质的食用豆品种,首先需要丰富的“基因库”。我国的食用豆种质资源十分丰富,目前保存的六大类主要食用豆(芸豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、豇豆)每类均超过5000份;其他如鹰嘴豆、木豆等虽保存量较少,但也纳入了资源体系。

这些资源的来源主要有两方面:一是国内广泛搜集的地方品种、野生近缘种;二是从国际上种质资源保存量大的国家引进、交换。截至目前,我国已收集保存18个豆种、近5万份食用豆资源,无论是豆种数量还是资源总量,均居世界前列。这些“基因宝藏”,为后续的品种改良提供了坚实基础。

科学鉴定:从田间到实验室的“挑拣”

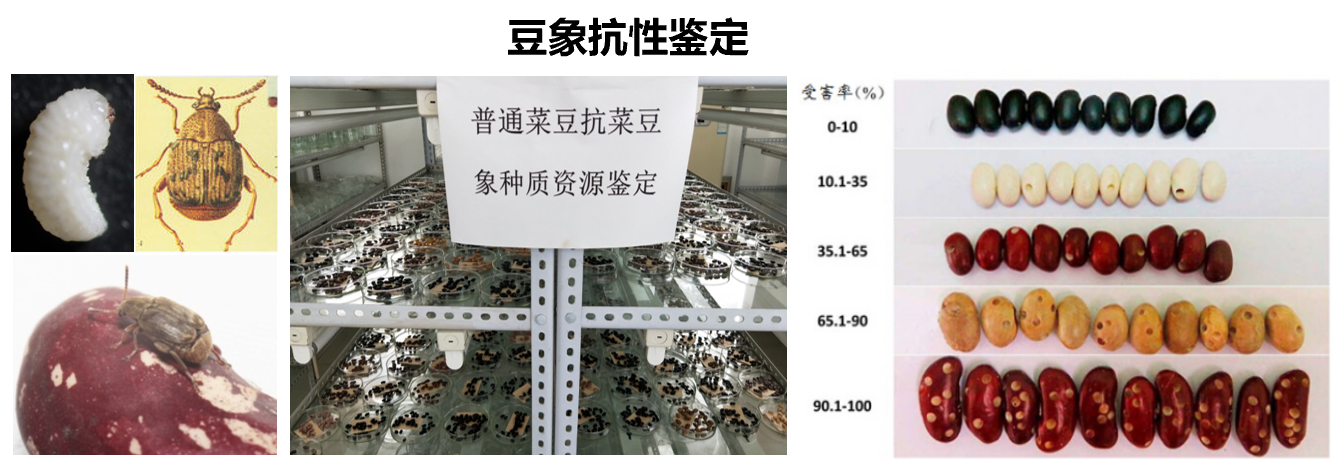

有了丰富的种质资源,下一步是“挖掘”其中的优异基因。这需要科研人员对资源进行系统鉴定,分为田间表型鉴定和室内抗病性鉴定两步。

在田间,科研人员会多年多点观察豆类的产量性状:株高是否适中?单株产量高不高?结荚数多不多?这些数据直接反映了豆类的“生产能力”。在实验室,抗病性鉴定是关键——针对生产中危害较大的病害(如蚕豆白粉病、豌豆白粉病、绿豆晕疫病、芸豆细菌性疫病和炭疽病等),以及普遍困扰豆类的“豆象”虫害,科研人员会逐一测试资源的抗性,筛选出抗病虫的“抗逆能手”。

通过表型鉴定,科研人员能快速锁定表现优异的种质资源,直接提供给育种家利用;但为了更高效地利用这些资源,还需要进一步开展基因型鉴定——通过分析基因信息,挖掘控制优异性状的关键基因,为后续的分子育种提供“导航图”。

育种创新:让“老豆子”焕发新活力

找到优异资源后,如何将它们的“优点”集中到新品种中?这需要育种技术的“组合拳”。

传统杂交是基础:将具有不同优良性状(如高产、抗病、抗逆)的资源杂交,通过后代筛选,把分散的优异性状“聚合”到同一个品种里。例如,若一个野生资源抗病性强,另一个栽培品种产量高,杂交后可能获得“高产抗病”的新品种。

随着技术进步,基因编辑、人工智能等新技术也被引入育种:通过编辑关键基因,精准改良食用豆的某些性状;利用人工智能分析基因组数据,预测最优的性状组合……这些技术大幅提升了育种效率,让“一步到位”培育优质品种成为可能。

未来方向:从“吃饱”到“吃好”的升级

展望未来,食用豆的育种目标将从“产量优先”转向“品质与功能并重”。科研人员将重点关注功能成分的提升:比如,通过筛选高叶酸、高钾、高蛋白的种质资源,结合分子育种技术,培育出“营养强化”的高附加值品种。这些新品种不仅能满足“吃饱”的需求,更能为人们的健康提供精准营养支持。

从田间的一粒种子,到实验室的基因分析,再到餐桌上的美味佳肴——食用豆的“科学之旅”,不仅是对古老作物的致敬,更是现代科技对传统农业的赋能。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:武晶,中国农业科学院作物科学研究所研究员、中国作物学会食用豆专业委员会会长

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介