棉花育种革命:从“十年磨一剑”到“五年定乾坤”

棉花,这朵柔软的“白云”承载着中国农业的重量。作为全球最大的棉花生产与消费国,我们每年需要约800万吨棉花来满足纺织需求。但传统棉花育种之路漫长而艰辛——一个优良品种的诞生,往往需要育种家在田间地头默默耕耘8到10年,甚至更长时间。

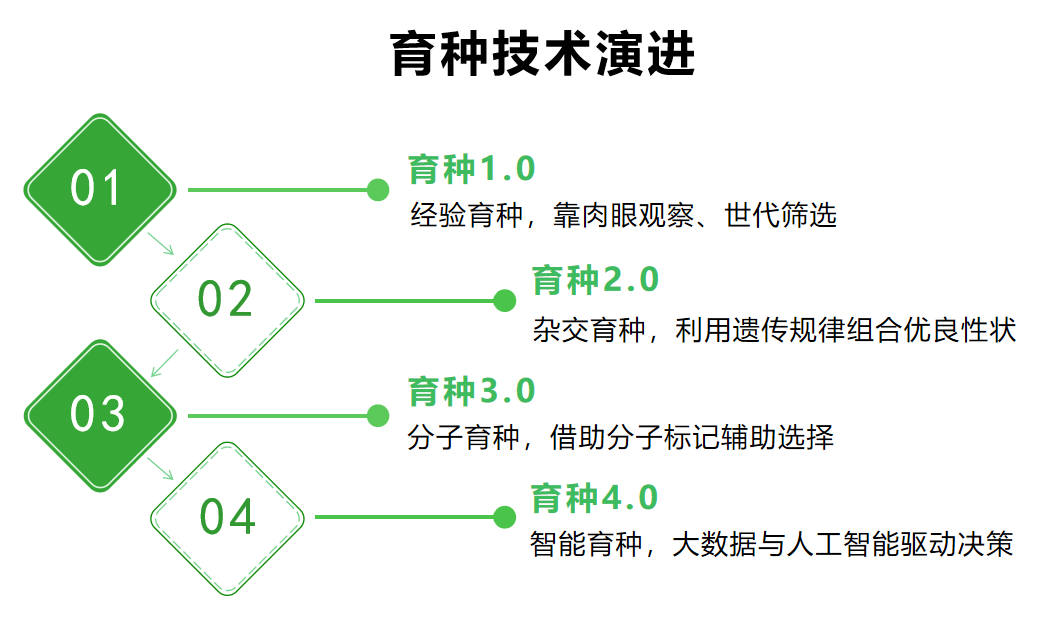

国际育种四部曲:效率的跃迁

全球育种技术演进精炼为4个阶段:

育种1.0:经验育种,靠肉眼观察、世代筛选;

育种2.0:杂交育种,利用遗传规律组合优良性状;

育种3.0:分子育种,借助分子标记辅助选择;

育种4.0:智能育种,大数据与人工智能驱动决策。

这场革命的核心,正是对育种效率的极致追求,用数据替代经验,用计算加速选择。

解码棉花生命:多组学大数据奠基

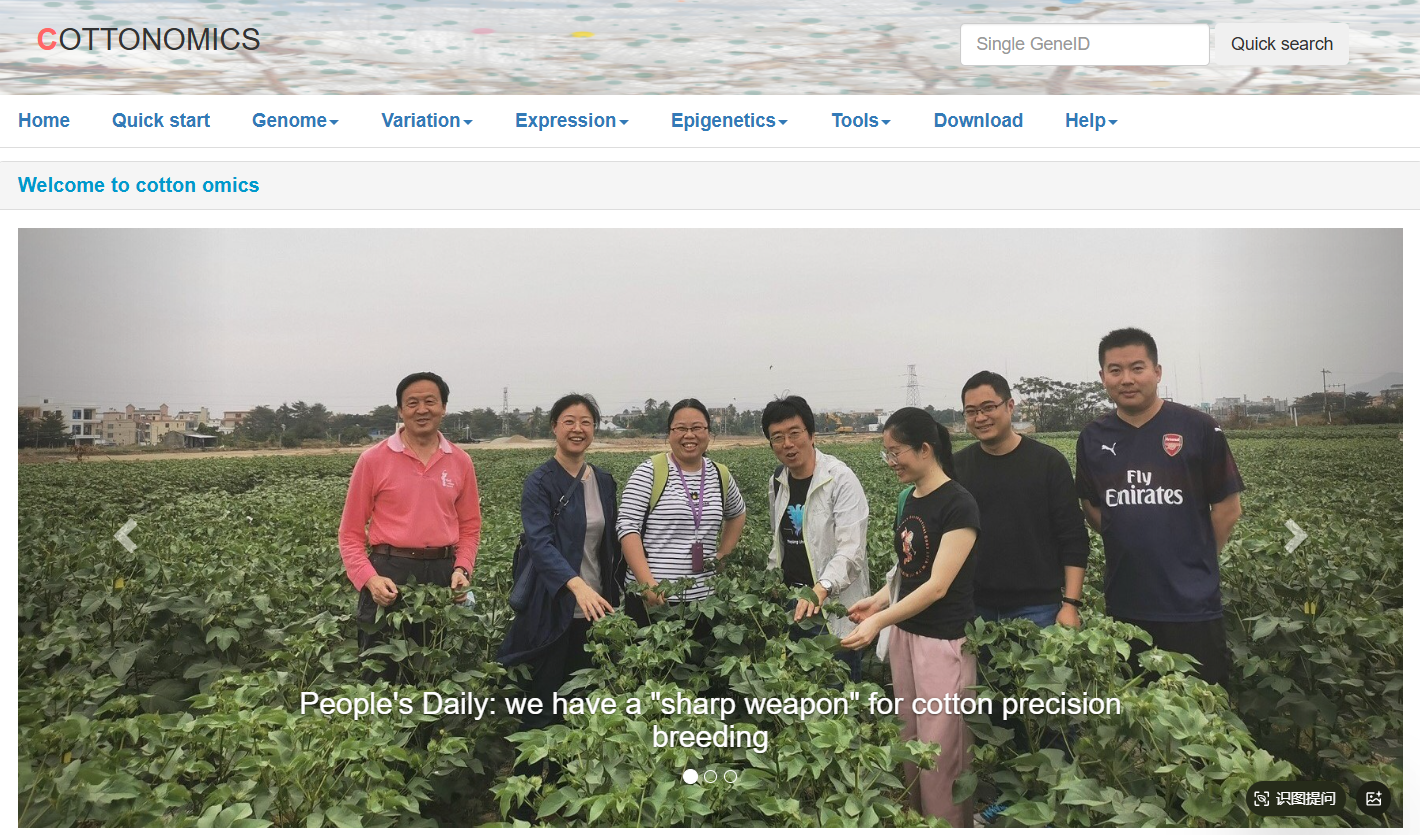

育种效率的飞跃,源于对棉花生命密码的深度破译。浙江大学棉花精准育种团队数十年来深耕不辍,构建了覆盖基因组、转录组、表观组、蛋白组、表型组等多组学的大数据体系,最终打造出世界首个棉花精准育种设计平台。他们完成了60多个棉花基因组组装,对8000多份棉花种质资源进行重测序,积累了海量的遗传信息。这些数据汇入全球首个棉花多组学数据库平台——COTTONOMICS。3年间,该平台访问量已超9万次,成为棉花研究的“中央知识库”。

过去,定位和研究一个基因功能如同大海捞针。如今在COTTONOMICS平台,输入基因编号,其位置、变异图谱、农艺性状关联乃至育种价值评估结果瞬间呈现。这为精准设计提供了前所未有的“基因导航”。

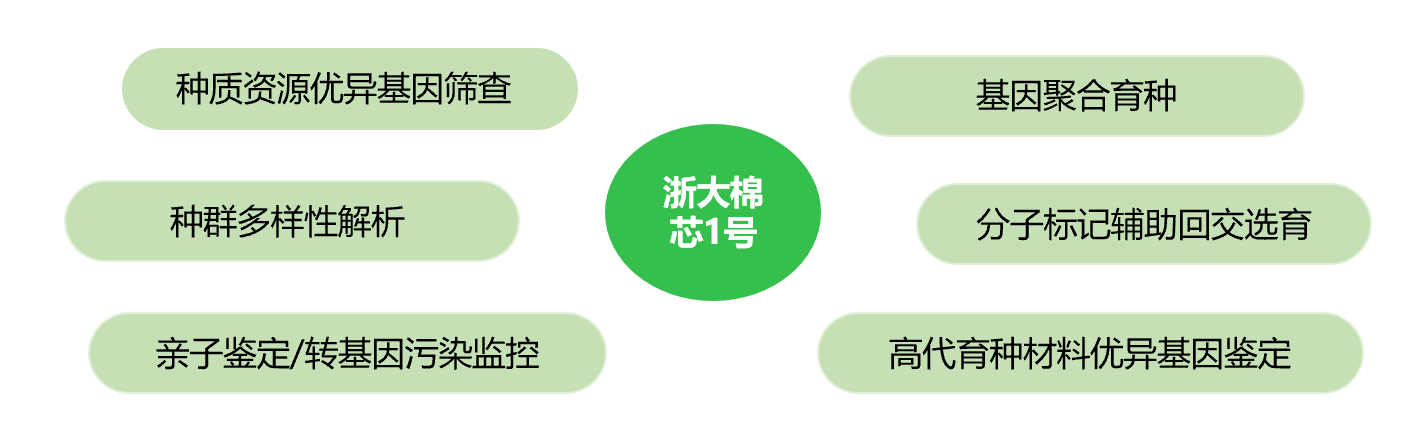

中国“芯”力量:浙大棉芯1号破局

基于海量基因组数据,团队开发出具有里程碑意义的工具——首款棉花全基因组育种液相芯片“浙大棉芯1号”。这款中国自主研发的芯片拥有两大核心优势:

打破垄断,成本骤降:结束了国外技术卡脖子局面,价格显著降低;

灵活高效,操作便捷:相比传统固相芯片,可灵活调整检测标记,便于用户随时更新,大幅提升检测效率。

利用液相芯片,研究人员和育种家们能低成本、快速高效地解析亲本材料,精准定位关键基因位点。就像拥有了育种“透视眼”,能提前设计亲本组配方案,将优良基因高效聚合到目标改良品种中,田间工作量大大减少。

智能平台:育种家的“加速器”

这些突破性工具共同构建了棉花精准育种设计平台,将育种推入“4.0时代”。其价值已在实践中闪耀:育种家利用平台和液相芯片,将育种周期从8-10年缩短到4-5年左右,效率至少提升三分之一。棉花精准育种平台不仅存储了海量多组学数据,还集成了基因预测、表型模拟、亲本组配等智能算法,为育种家提供从基因挖掘到品种设计的全流程解决方案:学生可快速获取基因表达数据,加速科研进程;育种家能精准评估品种位点,优化改良方案。新平台的应用带来了更高的精准性与高效性,成为科研人员、高校学生与育种家的“云端育种实验室”。

未来已来:数据、算力、算法决胜

科学家们正在打造的一个更强大的人工智能育种决策平台,希望通过这个平台实现真正的智能化与高效化。棉花育种4.0的核心已不仅是单一技术的突破,而是数据、算力、算法和育种模型的深度融合。未来随着人工智能决策系统的完善,棉花育种将完成从“经验驱动”到“数据驱动”的历史性跨越。

从经验摸索到精准设计,从“十年磨一剑”到“五年定乾坤”,中国棉花育种在基因组学和人工智能的浪潮中完成了华丽转身。这场静默的革命不仅关乎一朵棉花的进化,更在编织中国农业科技自力更生的韧性与希望——当算力与数据在云端交汇,田野里绽放的,将是更优质、更高产的新时代棉朵。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:方磊,浙江大学农业与生物技术学院副院长、教授;胡艳,浙江大学农业与生物技术学院教授;严根土,中国农业科学院棉花研究所研究员;高雪飞,石家庄博瑞迪生物技术有限公司作物事业部总经理

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介