错视的原理1-双眼如何骗过脑部?

人们常说“眼见为实”,但视觉系统并非完美。大脑依靠眼睛传递的信息来理解世界,然而这种机制有时会产生误差——这就是视觉错觉。

视觉错觉主要分为三类:多义错觉、生理错觉和认知错觉。这些现象不仅能带来有趣的视觉体验,更揭示了视觉系统的运作机制。

理解错觉需要一定的背景知识。不同文化背景的人对相同图像可能产生不同解读,这与个人的经验积累密切相关。下面我们将重点分析多义错觉的典型特征。

多义错觉的认知机制

当观察具有多重解释的图像时,视觉系统会快速扫描并将信息传递至大脑。大脑会根据注意力分配选择一种解释,这种初始判断往往基于过往经验。

以经典图像《我的妻子和岳母》为例,观察者通常只能看到其中一个人物——年轻女子或老妇人。图像中共享的轮廓线将两个形象巧妙结合。

外形特征中所共有的线条和形状将两个人物连结在一起

心理学研究显示,观察者的年龄可能影响初始认知:年轻人更容易先看到年轻女子,而年长者则倾向于先识别老妇人。这反映了大脑优先识别熟悉形象的倾向。

若难以发现第二个形象,可以注意以下对应关系:老妇人的嘴部实为年轻女子的项链,而年轻女子的下巴构成了老妇人的鼻子。

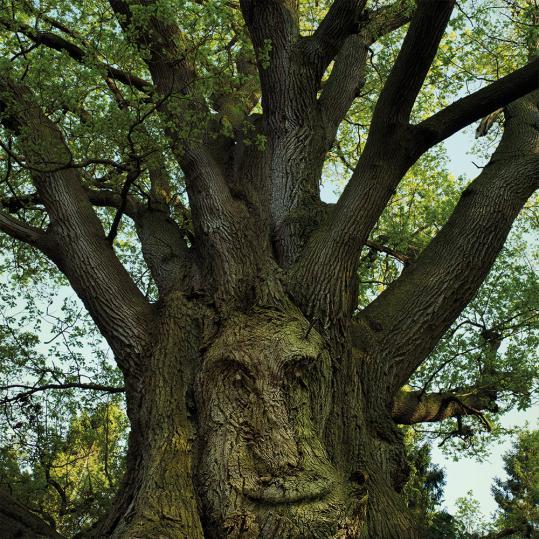

自然界的错觉现象

错觉并非仅限于人工设计。在自然界中,大脑的模式识别能力常会将随机图案解读为熟悉形象。如图中树皮的纹理就被许多人视为人脸。这种“人脸优先”的认知倾向,体现了人类对社会信息的高度敏感。一旦形成这种认知,就很难再以单纯的树木纹理来看待它。

在这个树干中央,可看到一张脸。

生理错视

生理错视的产生与视觉系统的生理特性直接相关。当观察特定图案时,视网膜感光细胞会对不同亮度和色彩的区域产生差异化反应。根据刺激时间长短,这类错视可分为持续性和即时性两种:前者需要长时间注视才能显现效果,后者则在第一眼观察时就会立即出现。

视网膜中央凹的视锥细胞对强光和白色区域最为敏感。当视线移动时,不同感光细胞群被依次激活,导致先前清晰的图像在亮度、颜色或形态上发生扭曲。这种神经适应机制正是生理错视的根本成因。

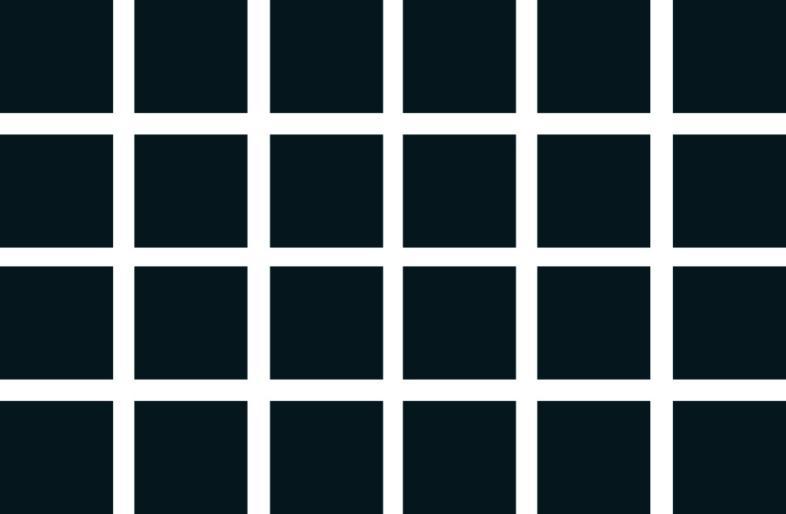

1.消失的灰点

在著名的赫曼网格中,观察者总会在白色交叉线上“看到”并不存在的灰色斑点。这种现象源于视网膜周边视觉的三个特性:亮度对比效应:黑白色块间的强烈反差在视觉边缘产生中间色调的错觉;侧抑制机制:相邻感光细胞会相互抑制,导致交界处的信号处理失真;中央凹优势:当直接注视时,高分辨率的中央视觉会消除周边视觉的错觉。实验表明,这种错觉强度会随网格间距而变化——间距越小,错觉效应越明显。

2.经典案例:赫曼网格错觉

黑白色块间的亮度差异造成了方块间若有似无的小点。这些点结合了这两种对比色,呈灰色调。当部分的图片进入周边视觉的范围时,图案会变得不清楚。此时,眼睛的视野受限,须发动脑部填补画面。脑部会将黑色凸角所围绕的白线交叉区看成灰色。直视灰点时,点就会消失。这是因为眼球中央的感光体相当敏锐。白色区的亮度较不受四周的深色方块所影响。不论聚焦在图片的哪一处,眼睛都会将黑方块解读为纯黑色,因为这些区域周围并无大范围的亮色。

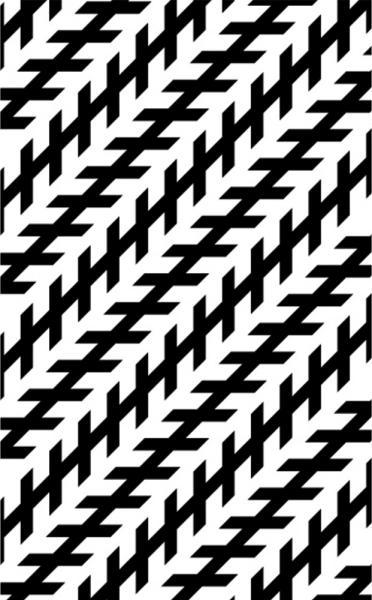

3.斜线之谜

下图中的黑色长线实际上是完全平行的,但由于交错短线的干扰,多数观察者会产生明显的角度偏差感。这揭示了大脑处理几何信息时的系统性误差:角度误判理论:大脑倾向于低估锐角而高估钝角;局部优先效应:短线构成的局部角度会扭曲对整体走向的判断;非正交敏感:相较于水平和垂直线段,斜线更容易引发感知偏差。

这些长线其实互相平行

神经科学研究发现,这种错觉与初级视觉皮层的方位选择性细胞的响应特性密切相关。当短斜线与长线形成特定夹角时,会触发神经元的竞争性激活,最终导致感知扭曲。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:詹丽璇 广州医科大学附属第二医院 神经内科教授

图文简介