基因编辑:破解种植难题的“微观剪刀”

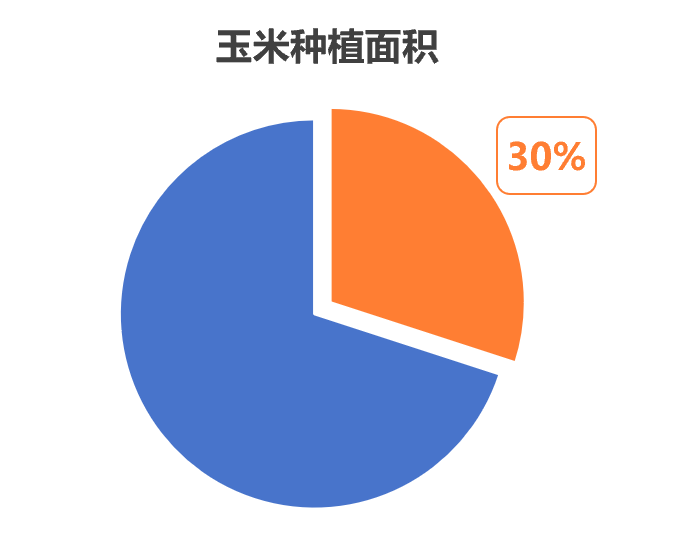

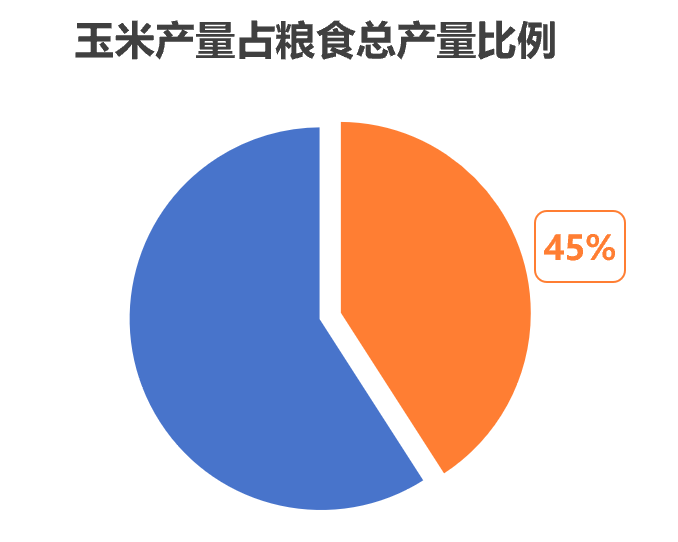

在我国的粮食版图上,玉米是绝对的“主角”。全国18.9亿亩耕地中,近30%种着玉米;每年2.95亿吨的产量,占粮食总产量的45%;更关键的是,70%以上的玉米最终会变成饲料,端上我们的餐桌——从超市的肉蛋奶,到养殖场的牲畜,处处都有它的“身影”。然而,这位“粮食大将”正面临着多重挑战,而一项名为“基因编辑”的技术,正像一把藏在微观世界的“神奇剪刀”,悄悄改写着玉米的未来。

玉米的“成长烦恼”:高成本、多灾、病害频发

尽管玉米地位非常重要,但它的“成长之路”并不轻松。首先,生产成本高是最大的痛点。与其他玉米生产大国(如美国、巴西等)相比,我国的玉米生产成本高出30%。这背后是农田资源的“超负荷运转”:有限的耕地需要连年种植玉米,过量的肥料、农药投入推高了成本;同时,全球气候变暖带来的灾害越来越多——从2012年“布拉万”台风登陆我国东北开始,几乎每年都有台风“光顾”,导致玉米倒伏;2024年我国黄淮地区的高温更引发了大面积生产事故;此外,气候变暖还加剧了穗腐病等病害的流行,传统的玉米品种越来越“扛不住”。

传统育种方式也难以应对这些挑战。玉米是典型的杂交作物,依赖杂种优势实现高产,但传统育种周期长、效率低,难以快速培育出适应新需求的品种。如何让玉米既抗风抗倒、耐密植,又能高效适应机械化收获,还能抵抗高温和病害?答案藏在基因里——而基因编辑技术,正是打开这扇门的“钥匙”。

基因编辑:精准修改玉米的“基因密码”

玉米的基因组里有大约4万个基因,它们就像一本“生命说明书”,控制着玉米的生长、抗病、产量等所有性状。基因编辑技术如同“微观剪刀”,能精准定位到这些基因的关键位置,通过敲除、插入、碱基编辑(修改单个或少数核苷酸)等方式,巧妙修改“说明书”,让玉米获得新本领。

目前,这项技术已在玉米育种中展现出惊人潜力:

抗风耐密有妙招:倒伏是玉米生产的“头号灾害”,而矮秆品种天生更抗倒伏。通过基因编辑,科研人员可以精准调控与株高相关的基因,培育出既矮秆又高产的玉米——美国过去80年、中国过去五六十年育种实践都证明,密植是增产的关键,矮秆玉米更适宜密植,能让单位面积产量大幅提升。

机械化收获更轻松:我国正在推进黄淮地区玉米机械化收获,但传统玉米后期脱水慢,机收时易破损。基因编辑可以加速玉米的脱水速率,让玉米在成熟时更“干燥”,直接适配机械收割,大幅降低损耗。

制种成本大降:玉米是杂交作物,制种成本高昂。通过基因编辑改良制种相关基因,能显著降低制种难度和成本,提升玉米的市场竞争力。目前,我国已批准10个基因编辑作物的生产性应用安全证书,其中就包括两个玉米品种——一个是矮秆的“抗倒高手”,一个是高产的“增产能手”。

未来玉米:在“高秆优势”与“矮秆高效”间找到平衡

玉米的杂种优势利用堪称农业奇迹——全球主要玉米生产国的杂交种使用率接近100%,而高秆正是杂种优势的重要特征(株高高、生物量高,从而产量高)。但未来的玉米需要在“利用杂种优势”和“降低株高”之间找到平衡:既要保留高秆带来的高产潜力,又要通过基因编辑降低株高,解决抗倒伏、耐密植的问题。

目前,科研人员已在这条路上迈出关键步伐:通过编辑控制株高的基因,他们成功培育出“矮秆但不减产”的玉米品种。未来,随着基因编辑技术的进一步发展,这种“矛盾”将被彻底破解——玉米既能保持高秆的高产优势,又能拥有矮秆的“抗风耐密”本领,真正成为适应气候、高效生产、机械友好的“全能选手”。

从“靠天吃饭”到“基因赋能”,基因编辑技术正在重新定义玉米的“成长规则”。它不仅让玉米更抗风、更耐密、更高产,更让我国的玉米生产在成本、抗灾、机械化等方面实现“突围”。或许不久的将来,我们餐桌上的玉米制品(饲料、肉蛋奶……)将来自更“聪明”的玉米——它们既承载着亿万年的自然演化智慧,又被现代科技注入了新的生命力。这把“微观剪刀”,正剪出玉米的未来,也剪出粮食安全的新可能。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:谢传晓,中国农业科学院作物科学研究所研究员、中国作物学会常务理事

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介