错视的原理2-双眼如何骗过脑部?

4、舞动的图像

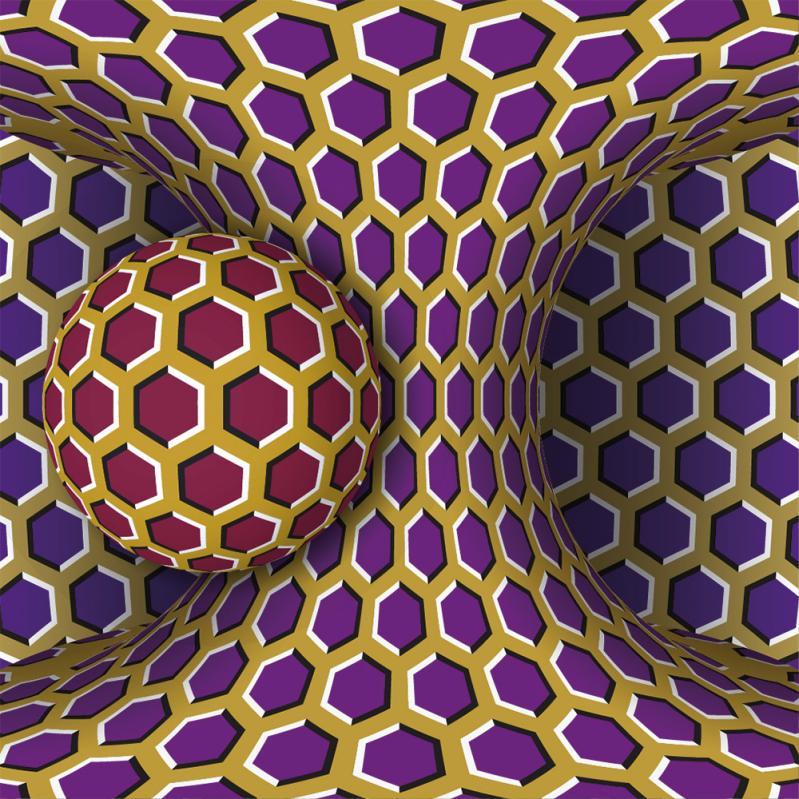

多数观看下图的人会产生明确的运动感知:带有酒红色六边形图样的球体似乎在持续不断地顺着紫色六边形图样的柱子向右滚动。这个经典的动态错觉案例是乌克兰著名平面设计师兼插画家尤里·皮里帕提亚的代表作品,被视觉科学界公认为运动错觉的典范性样本。

通过系统观察可以发现,这类生理性运动错觉的图像通常都包含特定的白色区块设计。在当前案例中,那些看似向右移动的六边形图案都在其右侧边缘设置有明显的白色区域,而理论上向左移动的六边形则在其左侧边缘布置白色区块。这种精心设计的空间排布并非偶然,而是基于人类视觉系统的生理特性。

神经科学研究表明,白色作为光谱中亮度最高的颜色,具有最强的感光细胞激活能力。当明亮的白色边线与对比强烈的暗色边线相邻排列时,视网膜上的感光细胞会在明暗刺激之间产生高频的交替激活。这种特殊的神经电活动模式会被视觉皮层解读为运动信号,从而产生虚幻的运动感知。具体而言,视网膜神经节细胞中的ON型和OFF型细胞会在明暗边界处形成特定的放电模式,这些信号经过外侧膝状体的中继后,最终在视觉皮层MT区被整合为连续运动感知。

5、认知错视

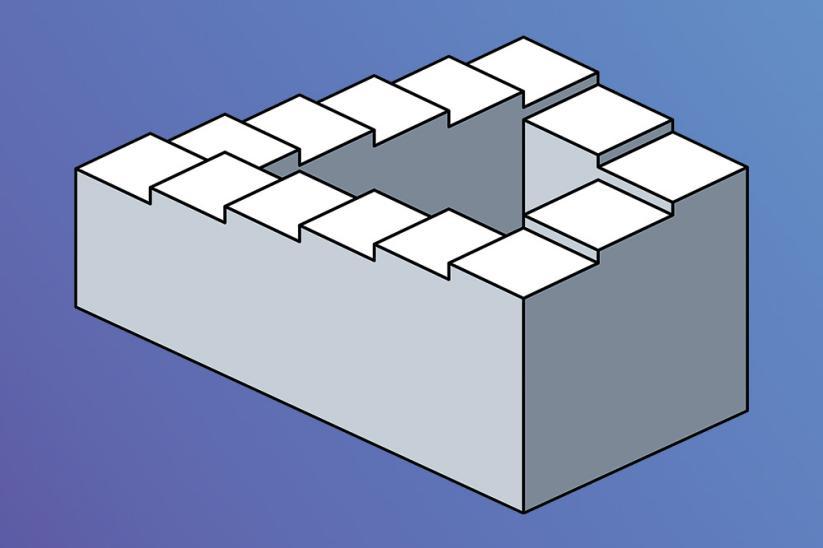

认知错觉的图像处理过程展现了视觉系统的高级功能:双眼首先采集原始视觉信息,随后大脑基于这些信息重建三维物体的空间表征。在这个过程中,大脑高度依赖长期积累的视觉经验来理解外部世界。认知错觉的独特之处在于,它们刻意创造物理世界中不可能存在的空间矛盾,迫使视觉系统处理相互矛盾的深度线索。

爬不完的楼梯

英国数学家罗杰·潘洛斯在1958年设计的“潘洛斯阶梯”是认知错觉的典型代表。观察这个结构时,人们会陷入逻辑困境:这座楼梯既没有明确的起点,也不存在合理的终点。从工程学角度分析,在现实的三维欧几里得空间中建造这样的连续阶梯结构是完全不可能的。这种错觉之所以有效,是因为它巧妙地利用了单眼透视线索和遮挡关系,在二维平面上构建出违反空间连续性的悖论图形。当大脑试图将这些二维线索转化为三维空间理解时,就会产生无法调和的认知冲突。

这也被称作「不可能的阶梯」

漫画咖啡厅

俄罗斯圣彼得堡的“漫画咖啡厅”则展示了另一种形式的认知错觉。这家咖啡厅通过精心设计的黑白平面装饰,完全消除了常规的空间深度线索。在缺乏阴影渐变、纹理透视等关键深度信息的情况下,人脑最初会将整个空间误认为是二维平面插画。只有当观察到具有立体特征的顾客时,视觉系统才会被迫重新评估空间关系。这种错觉揭示了光线处理在深度感知中的关键作用:咖啡厅刻意采用均匀的明亮照明,有效抑制了阴影线索的产生,从而强化了平面化的视觉效果。

6、扭曲认知错视

大小悬殊

艾姆斯房间错觉是研究空间感知扭曲的经典范式。在这个特殊设计的房间中,观察者会看到令人震惊的大小变形现象:站在特定位置的人会显得异常高大,而另一侧的人则显得格外矮小。这种强烈的尺寸对比错觉源于房间巧妙的非欧几里得几何设计。

选用特殊的方格地面,让两人看似站在同个水平面

该房间的实际结构是一个精确计算的梯形空间,但通过精心设计的视觉线索(如特殊角度的墙面装饰、特定图案的地板等),观察者从预设的观察点完全无法察觉空间的真实形状。视觉系统基于日常经验,会默认假设这是一个标准的矩形房间。当地面实际上以特定角度倾斜时,站在较高位置的人会显得更大,而处于较低位置的人则显得更小。

神经科学研究发现,艾姆斯房间的错觉效应涉及多个视觉皮层的协同作用。初级视觉皮层(V1区)负责处理基本的几何特征,而高级视觉区(如PPA区)则参与空间关系的解读。当常规的空间线索与异常的前庭觉信息发生冲突时,大脑会选择性地忽略某些矛盾信息,优先保持空间理解的一致性。这种“知觉假设”机制解释了为什么即使知道房间的奥秘,观察者仍然难以克服最初的错觉体验。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:詹丽璇 广州医科大学附属第二医院 神经内科教授

图文简介