荞麦:藏着怎样的生命智慧?

在麦类家族中,小麦、大麦、燕麦因与人类餐桌的紧密联系广为人知,而荞麦却常因名字里的“麦”字引发好奇——它究竟是不是“麦”?这个有着超过5000年栽培历史、曾作为救灾备荒作物的古老作物,又藏着哪些不为人知的秘密?今天,我们就来揭开荞麦的神秘面纱。

“假麦”之名:分类学与形态的双重“错位”

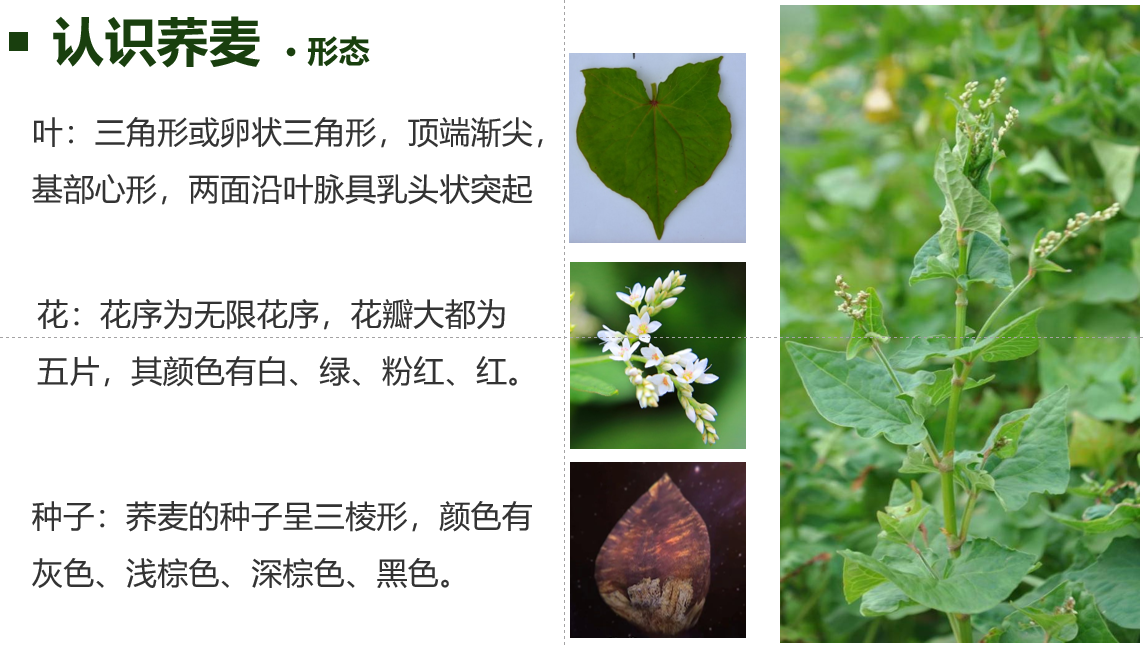

荞麦虽顶着“麦”字,却被植物学界称为“假麦”,根源在于它与真正的麦类分属不同“家族”。从植物分类学看,小麦、水稻、玉米等禾本科作物属于单子叶植物,而荞麦却隶属于蓼科,是双子叶植物的成员。这种“出身”差异,直接体现在形态上:荞麦的叶片多为三角形或椭圆形,面积较大;种子也呈三角形,因此又被叫做“三角麦”;其花朵的大小、结构也与禾本科作物截然不同。

更直观的“假麦”证据,藏在它的加工特性里。禾本科谷物因富含面筋蛋白,磨粉后可制成筋道的面条、馒头;而荞麦缺乏这种筋道性,磨成粉后难以单独做成口感良好的面食。这些特征都说明:荞麦虽名带“麦”,却与真正的麦类是“不同宗族”的植物。

独特基因:从喜马拉雅到人类的“药食密码”

荞麦的独特,更源于它与生俱来的“生存智慧”与“健康属性”。作为起源于喜马拉雅山区的古老作物,它天生携带“抗逆基因”:耐冷凉的特性让它能在高海拔地区生长,耐瘠薄的本领使其在贫瘠的沙石堆、峡谷中也能扎根,甚至在野生环境中,它还演化出了对抗特殊病虫害的能力。这些特性,既是高原极端环境的选择,也为人类提供了重要的救灾备荒资源。

但荞麦的真正“高光”,在于它不仅是粮食,更是“天然药库”。早期先民或许是在寻找药材时发现了它——蓼科植物如何首乌、虎杖多有药用价值,荞麦也不例外。《本草纲目》等古籍中早有记载,荞麦种子可入药,能缓解腹泻等症。随着科学研究的深入,其“药食同源”的特性被进一步验证:它富含芦丁(可软化血管)、荞麦糖醇(调节肠道微生物)、D-手性肌醇(类似胰岛素功能)等活性成分,保健功效远超多数普通作物。如今,提取这些活性成分制成保健品,已成为荞麦开发利用的重要方向。

现代育种:古老作物的“新生之路”

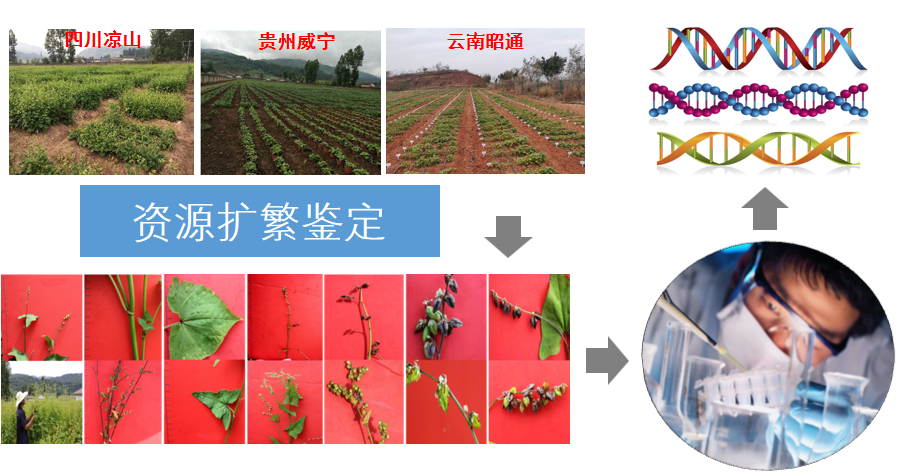

如何让这株古老的“假麦”在现代焕发新生?答案藏在科研人员十年如一日的努力中——从野外资源收集到分子育种创新,荞麦正以更优质的姿态重新走进人们的生活。

科研团队跋涉于喜马拉雅山峡谷、雅鲁藏布江流域、金沙江流域等地,收集了大量野生荞麦资源。这些“野生基因库”中,隐藏着珍贵的性状:例如,苦荞的近缘野生种金荞麦,其活性成分含量远超栽培品种,通过与栽培苦荞杂交,成功提升了后者的营养价值;一些多年生野生荞麦的抗逆性被引入一年生栽培荞麦,培育出更耐贫瘠、可再生利用的新品种;还有像“中荞121”这样的分子育种成果,通过技术改进,让过去需要高温蒸煮才能脱壳的苦荞,如今仅需机械碾压即可轻松脱壳,大幅降低了加工成本。

从“假麦”到“药食明星”,从传统救灾作物到现代保健品原料,荞麦的故事,是一部古老物种与现代科技共舞的生命史诗。它不仅用自身的特性诉说着自然的智慧,更在科研的推动下,为人类健康与农业发展贡献着新的可能。

下一次当你见到三角形的荞麦种子,或是品尝荞麦面时,不妨想起这位“假麦”——它用5000年的光阴,诠释着生命的多样性与人类创新的无限可能。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:周美亮,中国农业科学院作物科学研究所研究员、中国作物学会燕麦荞麦专业委员会会长

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

联合出品:中国作物学会

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源:科普中国创作培育计划

图文简介