给庄稼做“体检”:表型组学按下育种加速键

过去,育种专家选育一个好品种,常常需要蹲在田间地头,用眼睛看、用尺子量,往往要耗费七八年心血。如今,一种名为作物表型组学的技术,正像一股清风,彻底改变着传统育种的面貌。

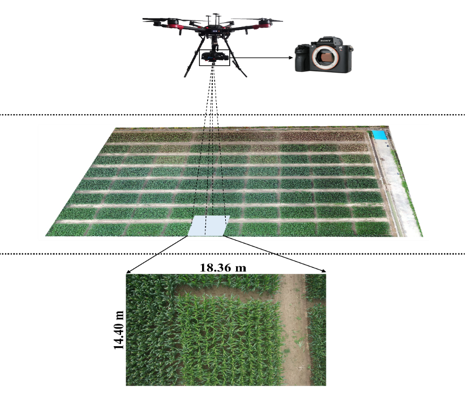

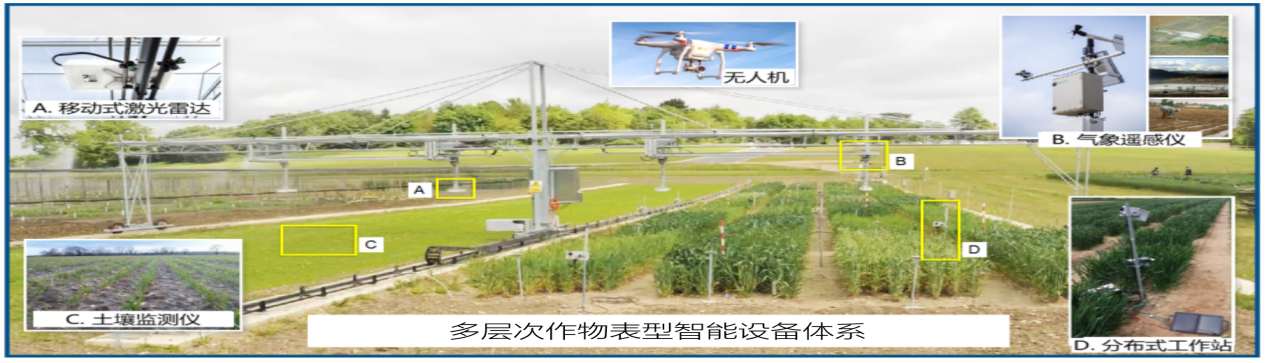

想象一下:无人机掠过田野,搭载的不只是照相机,更像是一台台作物专属的“CT扫描仪”——雷达、多光谱传感器等精密设备协同工作。它们能在瞬间捕捉数百株作物的海量性状指标:高矮胖瘦、抗病强弱、是否耐旱……这些信息,就是作物的“表型”。

什么是作物表型组学?

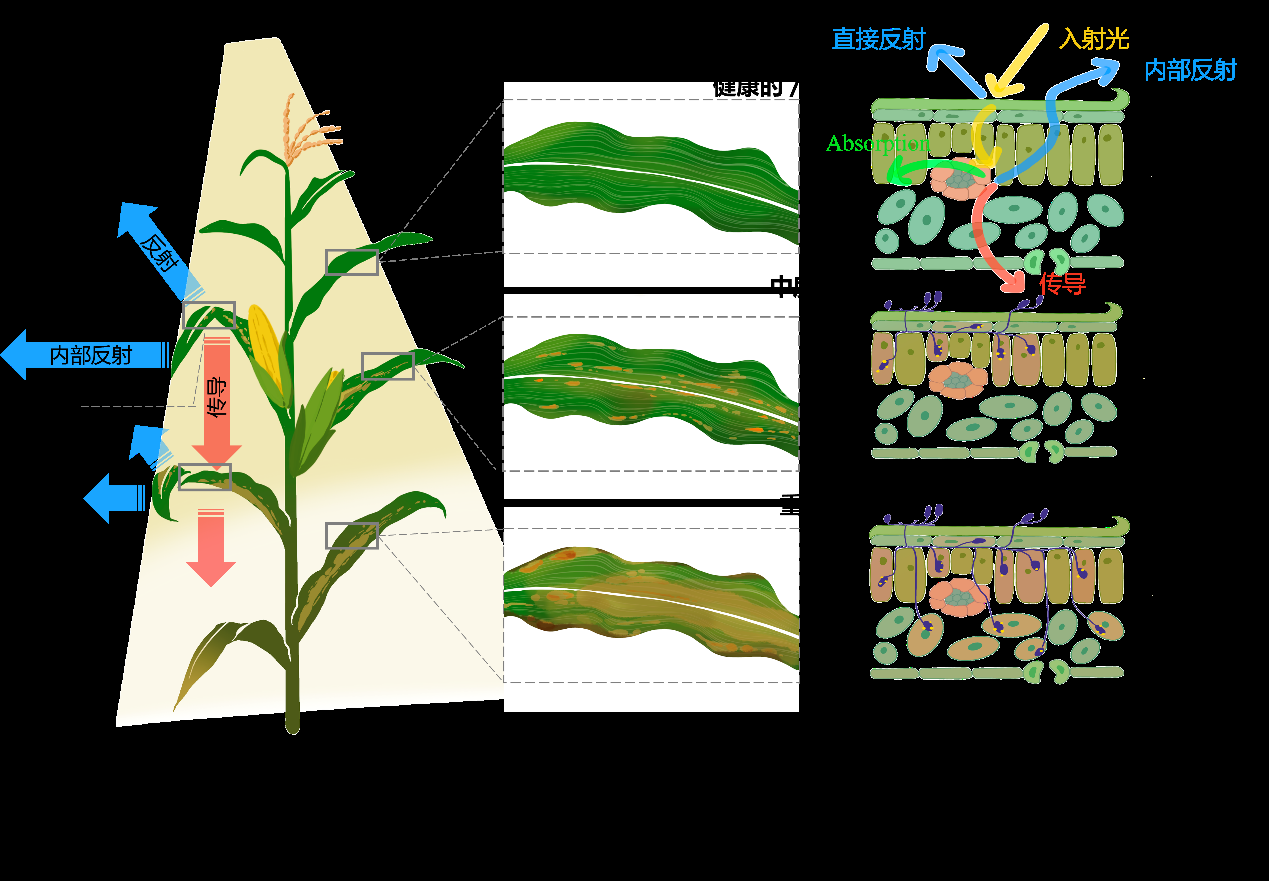

简单说,它就是给植物做全面“体检”的技术。告别了靠人眼观察和尺子测量的传统方式,表型组学利用无人机等平台搭载先进传感器(如雷达、多光谱相机),同时、快速、精准地获取成百上千个关乎作物生长、品质和抗性的关键指标(如株高、叶倾角、抽雄吐丝期、病虫害迹象等)。这些海量的、多维度的数据汇聚起来,经过计算机图像识别和大数据分析处理,就构成了“作物表型组学”的核心。

rId6

核心价值:育种效率的革命性飞跃

表型组学的价值,就如同CT扫描之于人体健康检查。它能精准“诊断”哪些品种真正具备抗病、抗倒伏、高产优质的潜力。其革命性在于“高通量”:过去专家一天只能评估少量品种,如今借助这套技术,数百甚至上千个品种的关键数据能在短时间内尽收眼底。这使得育种周期从传统的7~8年大幅缩短至4~5年,让优良品种能更快地扎根田间,惠及农民。

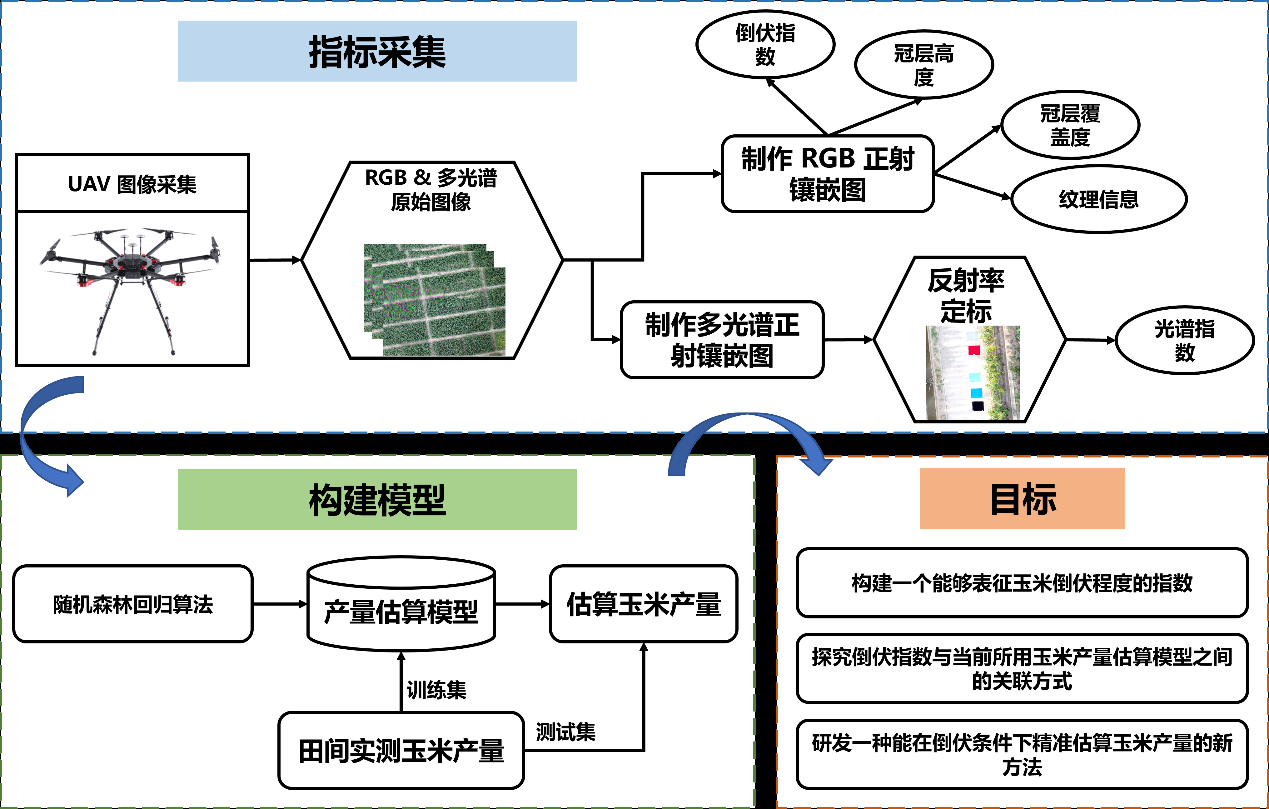

数据如何采集和处理?

整个过程高度智能化:

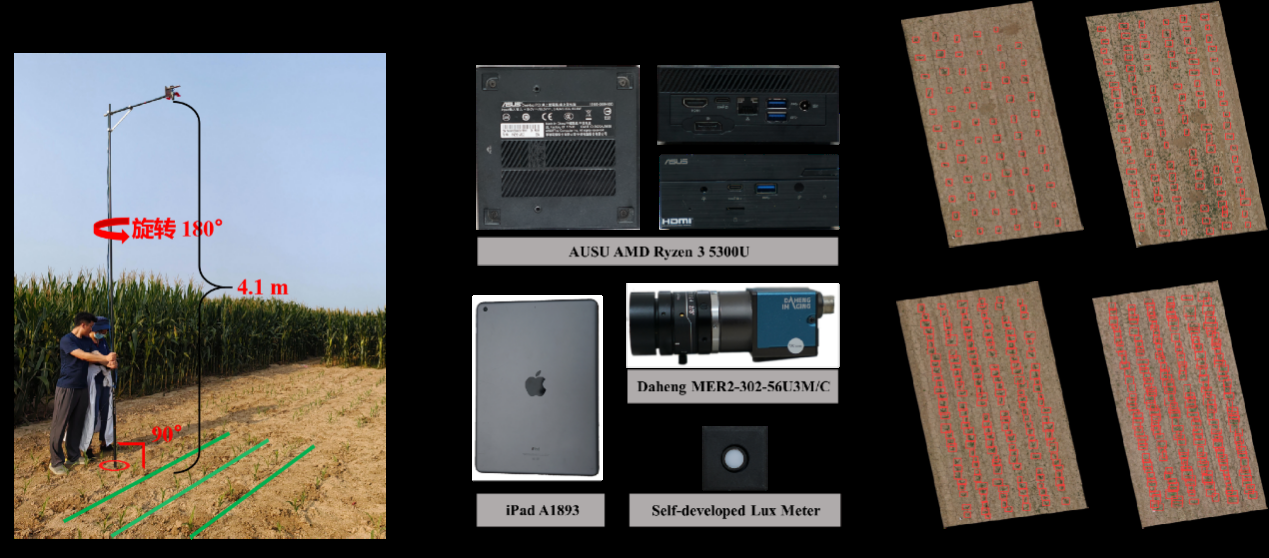

1.空中扫描:在包含数百个品种的试验小区上空,设定好航线的无人机如同“空中侦察兵”,按秒级频率持续采集图像和传感数据。

2.数据拼图:利用专业软件,将无人机采集的零散数据拼接成覆盖整个试验区的“全景数字地图”。

3.智能提取:通过编程和算法,从这张“数字地图”中自动识别并提取每个品种的关键表型数据,如光谱反射值、株高、株型结构、特定生长阶段(如玉米抽雄吐丝期)。

rId8

4.数据库构建:所有提取的数据汇集成庞大的表型数据库,为育种家提供前所未有的丰富“体检报告”。

作物表型组学为育种家带来什么?

育种家不再依赖有限的人工观察。基于这个海量表型数据库,他们可以:

1.高通量、快速获取多维度的品种性状数据;

2.动态评估病害抗性、倒伏风险、抗旱能力随时间的变化;

3.高效筛选出在多个关键性状上表现优异的候选品种;

4.做出更精准、更快速的育种决策。

作物表型组学代表性研究成果:从评估到预警

表型组学的研究正不断深入,解决育种中的痛点:

1.精准“苗情诊断”:开发算法,客观量化评价种子生长状态(优、中、差),告别经验主义。

2.倒伏损失量化:创新性地结合“倒伏角度”和“倒伏面积”,构建更科学的倒伏评估指标,精确量化倒伏造成的产量损失,助力筛选抗倒伏、稳产的好品种。

病虫害智能预警:不仅识别现有病虫害,更致力于早期预测。通过构建病害扩散模型,结合早期表型特征,研究团队正努力实现提前7~10天预警病虫害风险。这能让农民更早干预,减少农药使用,实现更环保、更有效的防控,保障作物稳产。

落地应用:从育种到田间管理

作物表型组学不仅是育种利器,也正走向更广阔的智慧农业:

1.服务种业:作为核心工具,加速良种选育进程。

2.智慧生产平台:搭建数字化管理平台。例如,将玉米的叶龄(关键生长阶段指标)数字化。平台能在关键时期(如六叶期提醒施肥灌溉,十二叶期提醒防虫防病)向种植户推送精准农事建议,提升管理效率。

3.大田精准管理:面向种植大户,融合高分辨率卫星遥感、无人机巡查和便携式智能终端,构建“天空地一体”监测网:

卫星看全局:快速定位长势异常区域。

无人机查重点:对问题区域进行详细侦察。

终端精诊断:深入田间进行针对性检测,分析原因(是缺水、缺肥还是病虫害?)。

这套“从点到面”(单株>小区>大田)的协同管理方法,显著提升了水肥利用效率和病虫害防控精准度,真正实现了“良种配良法”,推动农业可持续发展。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:金秀良,中国农业科学院作物科学研究所研究员、作物表型组学研究创新团队首席科学家

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

联合出品:中国作物学会

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

图文简介