改变世界的位科学家2

发明血库

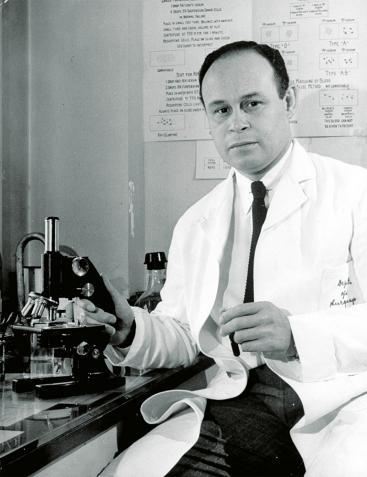

查尔斯·理查德·德鲁(Charles Richard Drew)(1904-1950)

德鲁的发明在二战期间拯救了无数英国士兵的性命

查尔斯·德鲁被誉为现代血库体系的奠基人,他在静脉血液研究和战时输血技术领域做出了开创性贡献。1933年从加拿大麦吉尔大学医学院毕业后,德鲁先后担任华盛顿弗里德曼医院首席外科住院医师,并在哥伦比亚大学深造期间获得纽约长老会医院的临床培训资格。

在约翰·斯卡德教授指导下,德鲁参与建立了人类历史上首个系统性血库。通过对血液化学特性、保存技术和输注方法的深入研究,他开发出革命性的血浆分离技术。这项技术在第二次世界大战期间发挥了关键作用——当时英国因战事伤亡激增面临输血危机,美国随即启动"援英血浆计划",任命德鲁为项目负责人。

与传统全血运输不同,德鲁团队创造性地采用离心分离技术提取血浆,经紫外线消毒后加入硫柳汞抗菌剂,再用生理盐水稀释封装。这种处理方式使血浆在常温下保持活性,成功跨越了大西洋运输屏障。截至1941年,该计划累计收集1.4556万份捐血,向英国输送逾5000升救生血浆,显著提升了战伤救治效率。德鲁的创新不仅解决了战时医疗难题,更为现代血液保存和运输体系奠定了基础。

治愈麻风病

爱丽丝·鲍尔(Alice Augusta Ball)(1892-1916)

爱丽丝·鲍尔在麻风病治疗领域的突破性贡献改写了医学史。在20世纪初,由麻风分枝杆菌引起的汉生病(旧称麻风病)仍是全球公共卫生难题。当时普遍采用的印度大风子油疗法虽有一定疗效,但长期使用会导致皮下出血和严重胃肠道反应。

印度大风子 (Hydnocarpus kurzii)是一种常绿乔木,树皮灰褐色,叶片披针形,分布于印度东北部、缅甸及中国云南南部。

这位杰出的非裔美国科学家在夏威夷大学攻读化学硕士期间,受卡利希医院外科医生哈利·霍尔曼委托,开始研究印度大风子油的活性成分。鲍尔创新性地从印度南部常绿植物印度大风子(Hydnocarpus wightianus)中提取有效化合物,成功研制出水溶性注射剂。这项突破使药物吸收效率显著提升,该疗法直到20世纪40年代仍是麻风病标准治疗方案。

令人痛心的是,鲍尔在研究成果发表前不幸离世,年仅24岁。其学术成果一度被校长亚瑟·迪恩据为己有,直至霍尔曼医生公开声明这是"鲍尔疗法",才为这位年轻科学家正名。鲍尔不仅是夏威夷大学首位获得化学硕士学位的女性和非裔美国人,其开创性的提取技术更为现代植物药理学研究奠定了基础。她的故事既展现了科学探索的艰辛,也揭示了学术伦理的重要性。

宽频的普及化

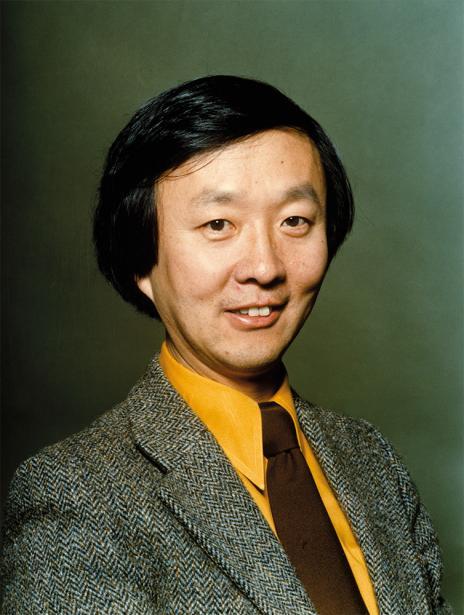

高锟 1933-2018

高锟(香港中文大学前校长,诺贝尔物理学奖得主)

高锟被誉为"光纤通信之父",他在20世纪60年代中期提出的光导纤维传输理论彻底改变了现代通信技术。当时普遍认为光纤无法用于信息传输,但高锟通过理论计算证明,使用高纯度玻璃制成的纤维可以实现光信号的长距离传输。

这项革命性技术的核心在于"全反射"原理:当光在超纯玻璃纤维中传播时,会在纤芯与包层的界面上发生全反射,就像在镜面间不断反弹一样。这种设计使得光信号能够以极低损耗在光纤中传输,为现代高速互联网奠定了基础。高锟的突破不仅推翻了当时学术界的普遍认知,更开创了全新的通信传输方式。

正是基于高锟的理论研究,我们今天才能享受到高速稳定的网络连接。他提出的光纤通信方案解决了传统电缆传输的带宽限制问题,使得海量数据的高速传输成为可能,直接推动了信息时代的到来。这项成就也让他荣获2009年诺贝尔物理学奖,成为首位获此殊荣的华人科学家。

光纤曾被认为无法作为信息传输系统使用,但高锟的无杂质玻璃证明世人都错了。

破解人类免疫缺陷病毒的遗传密码

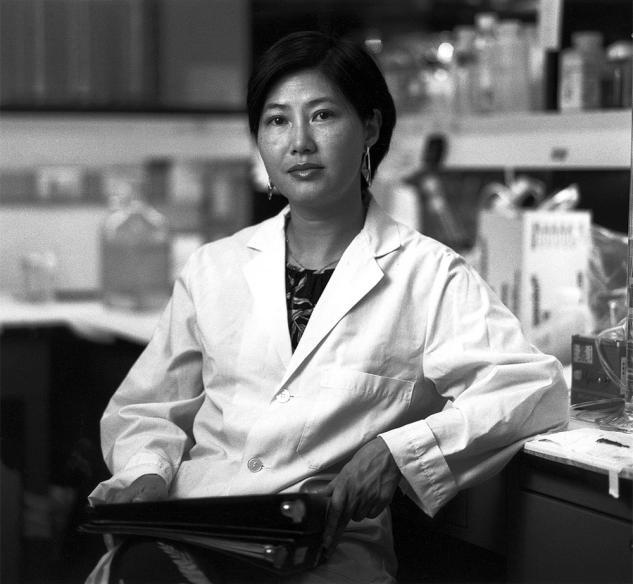

黄以静(Flossie Wong-Staal)1946-2020

HIV 会攻击名为「T 淋巴细胞」的必要免疫系统细胞

黄以静(Flossie Wong-Staal)在HIV病毒研究领域做出了开创性贡献。这位华裔科学家出生于广东省广州市,她先后在加州大学获得细菌学学士和分子生物学博士学位。1973年加入美国国家癌症研究所后,她成为最早确定艾滋病病原体——人类免疫缺陷病毒(HIV)的研究团队成员之一。

与其他病毒不同,HIV能够逃避常规疫苗的预防机制。黄以静通过深入研究,首次成功克隆了HIV病毒并完成其基因图谱绘制。这项突破性工作揭示了HIV通过攻击人体T淋巴细胞破坏免疫系统的机制,为后续开发HIV检测方法和抗病毒治疗奠定了科学基础。

尽管法国科研团队同期也发现了HIV病毒,但黄以静的基因研究成果具有独特价值。她证实HIV的遗传特性决定了其特殊的传播方式,这一发现直接推动了现代艾滋病诊疗技术的发展。作为分子病毒学领域的先驱,黄以静的工作不仅拓展了人类对逆转录病毒的认识,更挽救了无数艾滋病患者的生命。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·星空计划扶持作品

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

图文简介