谎言背后的秘密:人类与动物的“说谎艺术”

在我们的日常生活中,谎言无处不在。小到日常的客套寒暄,大到关乎重大利益的欺瞒,说谎这一行为似乎如影随形。那么,人为什么会说谎呢?这背后隐藏着诸多复杂而有趣的原因。

说谎并非单纯的道德瑕疵,它更是演化赋予人类的特殊“技能”,且这一过程极为耗费脑力。从某种角度看,说谎似乎是人类的天性。实际上,这项“技能”历经了漫长的演化历程,深深烙印在多数人的行为模式中,所以当我们偶尔说谎时,倒也不必为此过度羞愧。

人类之所以能成为社会性动物,大脑的演化功不可没。庞大的人脑为我们提供了额外的信息处理空间,使我们能够顺利与他人沟通,确保所在的社群和谐融洽。社交带来的好处不胜枚举,与他人建立良好关系,能让我们获取更多资源,比如亲友会分享食物和住所,在困难时刻伸出援手。然而,为了维系这些紧密关系,有时说谎便成了无奈之举。纵观人类历史,善于说谎是一项遗传优势,它有助于巩固社会联系,进而提高生存概率,让个体更有机会将基因传承下去。无论是扭曲事实、信口开河,还是夸大其词,对大多数人而言,说谎似乎并非难事。

即便说谎在社会观感上不佳,但它已然成为微调社交技能、强化人际关系的一种方式。比如,面对朋友精心准备的晚餐,即便我们内心觉得味道一般,也会真诚地夸赞美味;不小心打破厨房物件,面对妈妈的询问,我们可能会选择撒谎。这两个例子都是演化机制在起作用,无论是为了保全自身名誉,还是单纯不想让对方难过,只要谎言未被拆穿,往往都能成功维系双方关系。

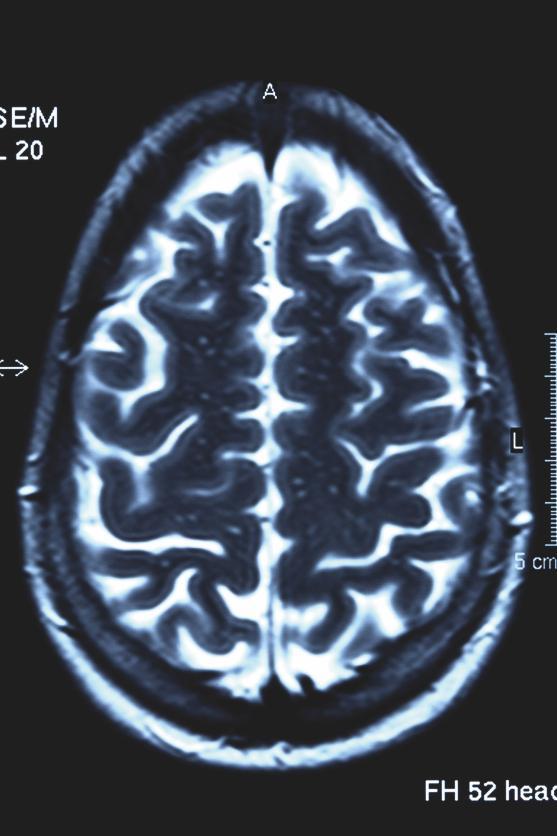

说谎,其实是一场大脑的“创意盛宴”。与说实话相比,说谎对大脑的负担更大,因为我们需要记住大量不同信息来圆谎。更复杂的是,人类甚至能欺骗自己,为了实现这种极致的谎言,大脑需要保存两项不同信息,并选择性忽略其中一项。无论说谎原因如何,撒谎时都会调动三个脑部区块:监控错误的前扣带回皮质、控制行为的背外侧前额叶皮质以及处理感官信息的顶叶皮质。说谎时,这三个区域会变得更加活跃,借助功能性磁振造影仪(类似高阶版的测谎仪)就能检测出来。

在科技不发达的过去,人类主要依靠观察力和社交技巧来辨别谎言。我们学会从他人言行中寻找说谎的蛛丝马迹,例如眼神交流异常、比平常出汗更多,以及讲述内容详尽却令人难以置信的细节。随着说谎技术的不断提高,人们辨别谎言的能力也日益纯熟。毕竟,并非所有谎言都出于维系关系的目的,有些谎言只为谋取私利,如诈财。若能识破这些谎言,就能避免财产损失。

欺瞒并非人类的专属“技能”,许多动物也是说谎高手。其中,黑帽卷尾猴堪称动物界的“说谎大师”,年轻的猴子会大声发出假警报,吓得老猴远离食物;圆点黄蜂蛾会模仿夹竹桃虎蛾的滴答声,让天敌失去食欲而离开。这些动物发展出骗术,主要是为了自保,而非促进同伴间的情谊。

多频道生理记录仪(polygraph)又名测谎仪,能监控呼吸频率、脉搏、血压、出汗程度,借以判定受测者是否说谎。

那么,人类究竟何时学会说谎呢?研究表明,人类学会说谎的时间远比我们想象得早,有研究指出,六个月大的婴儿就可能开始学习说谎。随着年龄增长,说谎技巧愈发纯熟,某些研究估计,在大学生和母亲的互动中,高达五分之一的内容可能并非实话。最先提出说谎技巧发展模型的学者是维多利亚·陶瓦尔与李康。他们的研究发现,二到三岁的小孩会开始说些初级小谎,用以掩饰过错或不良行为,但此时他们还不会考虑听者是否相信自己编造的谎言。到了四岁左右,说谎技巧升级,谎言更加缜密复杂,可信度也随之提高。七八岁小孩所撒的谎更上一层楼,开始运用前后一致的事实和后续信息。这种能力一旦养成,便伴随一生。玩含有说谎成分的游戏,通常是学会将撒谎作为社交技能的关键一步。

既然说谎如此普遍,我们又该如何识破谎言呢?从肢体语言中或许能找到答案。

过度的眼神交流

通常说谎者会想避免眼神接触,但为了不让人看出,反而会有更频繁的眼神交流。

反向确证

若以非正式的说法表示所言属实(如“相信我”“说实在的”),代表此人可能在说谎。

僵硬的上半身

当人在说谎时,身体的摆动和手势都会减少,有时甚至连上半身都会变得僵硬。

闭眼时间延长

眨眼一般会花上0.1到0.4秒,但在说谎的当下,通常闭眼的时间会超过1秒钟。

摇头

若有人嘴里说“是”,但同时摇头表示“不是”,这时的肢体语言可能透露了真正的答案。

考试作弊也许是为了谋取私利,但也可能是自我欺骗的表现。

还有一种特殊情况——病态说谎者。病理性说谎指说谎成性,下意识就会撒谎,甚至觉得撒谎比说实话更容易,有时他们甚至会深信自己的谎言。患有此病症的人在职涯和人际关系上都难以健康发展。神经学家发现,病态说谎者的大脑生理结构与常人不同,患者的前额叶白质多出22%到26%,灰质则少了14%左右。有观点认为,这些差异意味着病态说谎者更有能力将不同记忆与想法相联结。然而,目前学界尚未明确,是白质增加导致病理性说谎,还是长期说谎成性改变了大脑结构。

灰质有助于抑制说谎的冲动

欺骗,这一复杂而神秘的行为,贯穿于人类和动物的生活之中。它既是演化的产物,也是社交中的特殊策略。了解谎言背后的秘密,有助于我们更好地理解人性,在人际交往中更加敏锐地洞察真相,避免被谎言所误导。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

图文简介