火的形成:从远古生火到现代科学

自远古先民摩擦木条生火起,人类便与火结下不解之缘。火塑造了现代生活,革新了饮食、取暖方式,并推动着文明的进程。中国古代哲学将金、木、水、火、土视为构成万物的五种基本要素,并阐述其相生相克的关系。从现代科学视角观察,火的本质应该是什么呢?

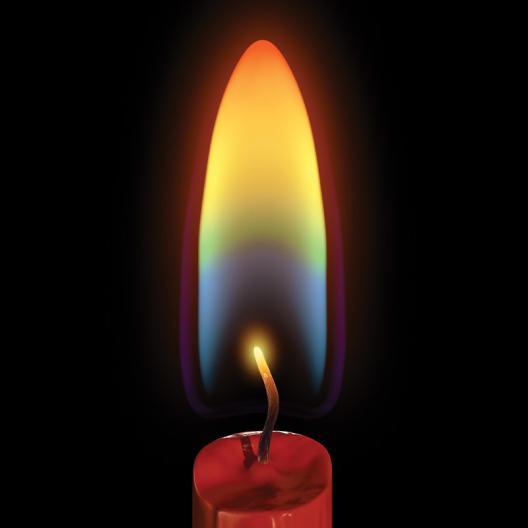

火是粒子剧烈作用形成的炽热发光等离子体。简单来说,点燃火柴时,眼前所见是一系列释放热、光、气体和水等产物的化学反应过程。分子在反应的不同阶段释放能量,形成了跃动闪烁的火焰。

火的诞生要素比较简单:氧气、某种燃料和足够的热能。虽然这三者缺一不可,但燃料几乎无处不在。地球上,一般富含碳与氢元素的物质极易点燃,因其极易与空气中的氧结合。当初始热能使燃料达到燃点,就会开始燃烧。此时,燃料释放出的挥发性气体(含碳、氢等)启动氧化连锁反应,即燃烧。氧化飞速进行,燃料的化学键断裂并重组,形成二氧化碳和水等副产物。在分解分子的过程中,能量便以热和白炽光的形式释出。

以蜡烛燃烧为例,当蜡烛点燃时,作为燃料源的蜡融化,其中的碳氢化合物会沿烛芯上升,蜡中的碳氢化合物沿着烛芯往上,遇火即汽化并分解,重组成环状的多环芳香烃,从火焰中升起,最后形成烟雾。空气中的氧与游离碳原子结合生成二氧化碳并释放。氧同时与氢结合,生成另一种副产物:水。氧、碳、氢反应释放的能量以不可见的红外辐射和热的形式释放出来。当炽热的烟尘颗粒燃烧并从火焰中升起时,释放出大部分可见光。

然而,火的燃烧热度得视燃料的化学组成和供氧量而定,火的温度也因此差异巨大。例如,木材燃烧约达摄氏一千一百度;乙醇燃烧可达约摄氏一千九百二十度。这主要是因乙醇所含的碳、氢比例比木头高。燃料的形态大小也是影响燃烧的因素,粗大树干达到燃点所需时间远长于细小木屑。

有些物质的燃烧极为剧烈,连水都没办法熄灭。铝热剂被用在金属精炼厂甚至炸弹制造中,是以铝粉和金属氧化物(通常为氧化铁)制成的人工混合物。一旦被引燃,便会以约摄氏2400度的惊人高温燃烧,并喷出满地的熔融铁块。

比如铝热剂,它是铝粉和金属氧化物的人工混合物,用于金属精炼,甚至用于炸弹制造。一旦铝热剂被点燃,它可以在大约 2,400 摄氏度的极高温度下燃烧,喷出铁水。有人实验发现,即使将燃烧中的铝热剂浸入水中,铝热反应也是不可阻挡的,除非燃料耗尽。

任何可燃物都可能引发火灾。燃烧反应的本质决定了火将持续肆虐,直至燃料耗尽或要素(氧气、热量、燃料链)之一被切断,焚毁其路径上的一切。2019年澳大利亚丛林大火便是明证。这场野火肆虐逾五个月,焚毁全国超过一千一百万公顷灌木。火源或为闪电,甚或人为纵火。然而,火势失控的根本在于澳大利亚异常干燥的环境——因气候变化及全年极端高温,其森林与灌木化为绝佳燃料。

野火蔓延的速度十分迅猛,在林地,火的蔓延速度最快可达每小时约十千米,草原可达每小时二十三千米。

当林火肆虐时,热空气上升,富含氧气的较冷空气则沉至底部,与烛火燃烧的情况相同。只是在微小的烛火中,空气的流动难以察觉。但当大火延烧数公顷时,上述的气体运动就能产生时速逾160公里的风势。在强风的助长下,烧出的燃屑从一处野火飞至另一区林地,引燃新的大火。少了能扑灭延烧火势的大范围降雨,澳洲因此面临史上最惨重的火灾季节。

林火肆虐时,热空气会上升,富含氧气的冷空气则沉至底部加速燃烧反应。这与烛火燃烧的原理相同,只是微小的烛火中,空气流动难以察觉。当大火延烧数公顷时,这种气体运动能形成时速逾一百六十千米的强风。燃烧碎屑会在风中从一处野火飞至另一区林地,引燃新的火点。缺乏能扑灭延烧火势的大范围降雨,澳大利亚因此遭遇了史上最惨重的火灾季。

对抗如此猛烈的野火,“以火攻火”的策略听似矛盾,但“计划烧除”或可缓解灾情。人为设置“防火带”是限制野火前进的策略性做法,旨在隔离野火区域,提前清除助燃的燃料。通过在野火路径前方刻意烧掉整片林地,有可能阻断火势蔓延。然而,这并不一定会奏效,即便有消防员控制防火带,这种方法也有失控的风险,飘散的余烬也可能引燃新的野火。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

图文简介